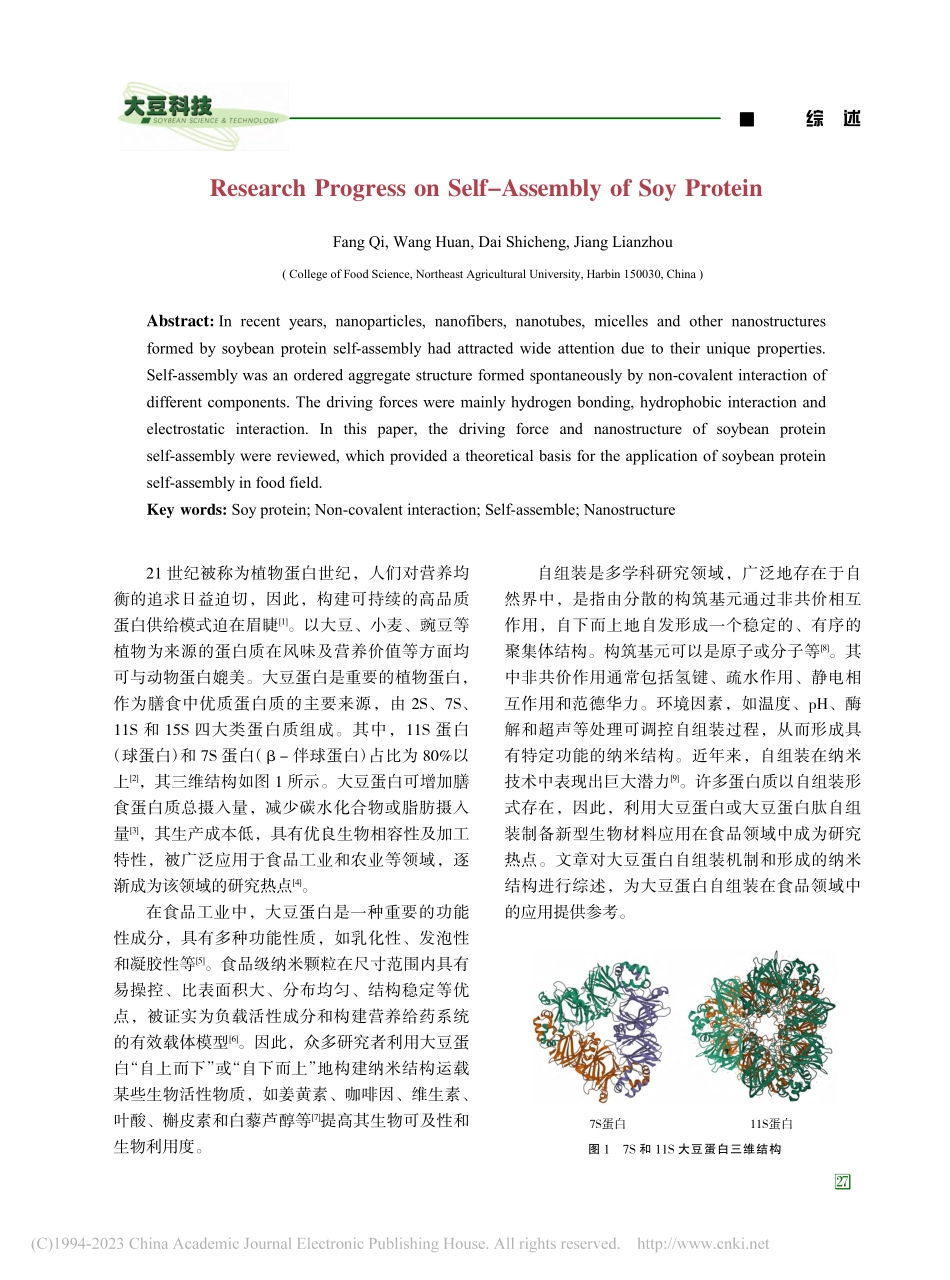

大豆蛋白自组装的研究进展房琪,王欢,代世成,江连洲*(东北农业大学食品学院,哈尔滨150030)摘要:近年来,利用大豆蛋白自组装形成的纳米颗粒、纳米纤维、纳米管和胶束等纳米结构因其独特性能,受到广泛关注。自组装是将不同组分利用非共价相互作用自发形成有序的聚集体结构,驱动力主要有氢键、疏水作用和静电相互作用。文章对大豆蛋白自组装的驱动力和纳米结构进行综述,为大豆蛋白自组装在食品领域中的应用提供理论基础。关键词:大豆蛋白;非共价相互作用;自组装;纳米结构中图分类号:R944.5文献标识码:A文章编号:1674-3547(2023)01-0026-08收稿日期:2023-02-01第一作者:房琪,女,硕士,研究方向为粮食、油脂及植物蛋白工程,E-mail:944833143@qq.com*通讯作者:江连洲,男,博士,教授,研究方向为粮食、油脂及植物蛋白工程,E-mail:jlzname@163.com综述26□21世纪被称为植物蛋白世纪,人们对营养均衡的追求日益迫切,因此,构建可持续的高品质蛋白供给模式迫在眉睫[1]。以大豆、小麦、豌豆等植物为来源的蛋白质在风味及营养价值等方面均可与动物蛋白媲美。大豆蛋白是重要的植物蛋白,作为膳食中优质蛋白质的主要来源,由2S、7S、11S和15S四大类蛋白质组成。其中,11S蛋白(球蛋白)和7S蛋白(β-伴球蛋白)占比为80%以上[2],其三维结构如图1所示。大豆蛋白可增加膳食蛋白质总摄入量,减少碳水化合物或脂肪摄入量[3],其生产成本低,具有优良生物相容性及加工特性,被广泛应用于食品工业和农业等领域,逐渐成为该领域的研究热点[4]。在食品工业中,大豆蛋白是一种重要的功能性成分,具有多种功能性质,如乳化性、发泡性和凝胶性等[5]。食品级纳米颗粒在尺寸范围内具有易操控、比表面积大、分布均匀、结构稳定等优点,被证实为负载活性成分和构建营养给药系统的有效载体模型[6]。因此,众多研究者利用大豆蛋白“自上而下”或“自下而上”地构建纳米结构运载某些生物活性物质,如姜黄素、咖啡因、维生素、叶酸、槲皮素和白藜芦醇等[7]提高其生物可及性和生物利用度。自组装是多学科研究领域,广泛地存在于自然界中,是指由分散的构筑基元通过非共价相互作用,自下而上地自发形成一个稳定的、有序的聚集体结构。构筑基元可以是原子或分子等[8]。其中非共价作用通常包括氢键、疏水作用、静电相互作用和范德华力。环境因素,如温度、pH、酶解和超声等处理可调控自组装过程,从而形成具有特定功能的纳米结构。近年来,自组装在纳米技术中...