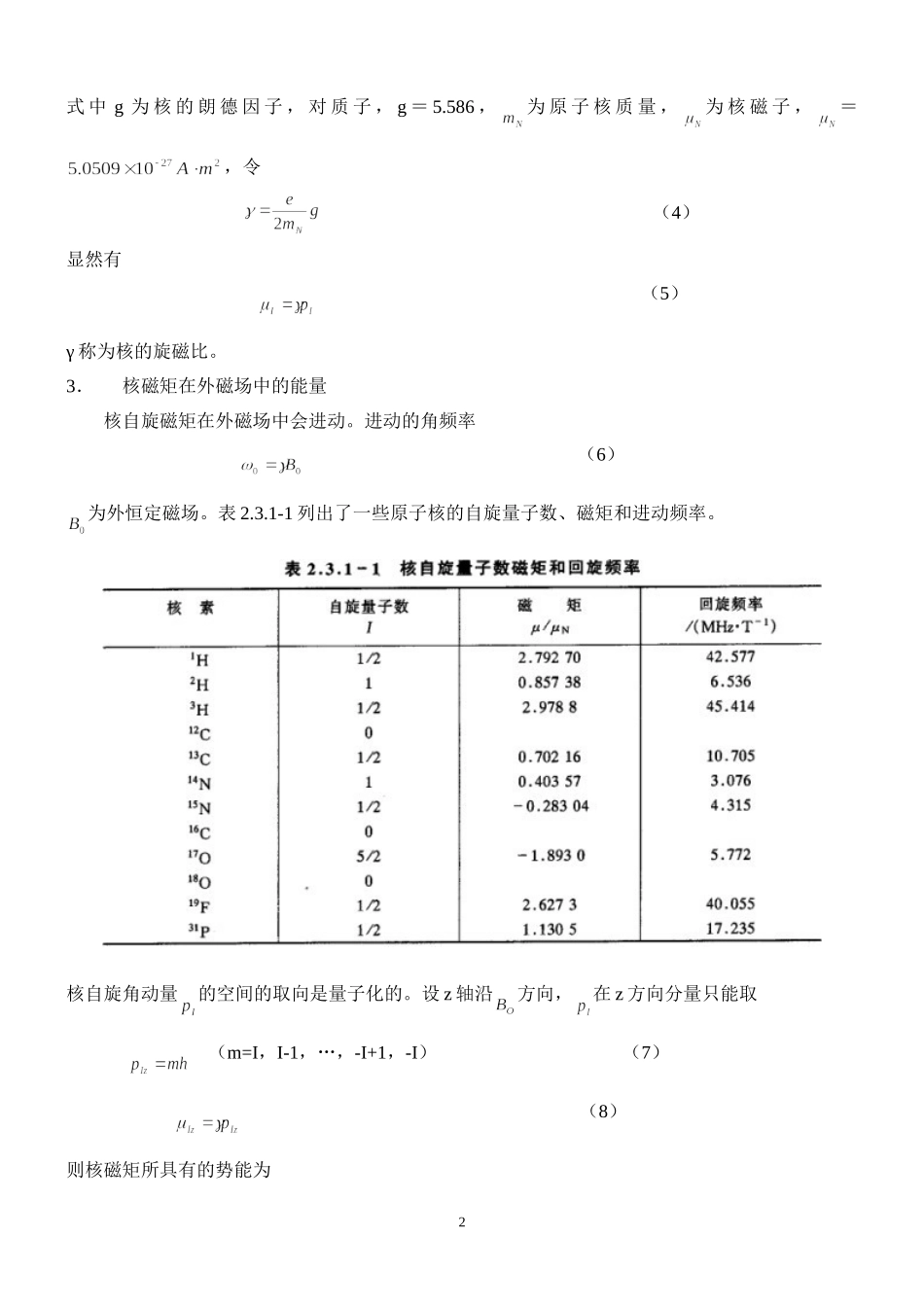

2.3.1核磁共振(本文内容选自高等教育出版社《大学物理实验》)1946年,伯塞尔(Purcell)用吸收法首次观测到石蜡中质子的核磁共振(NMR)信号,几乎同时,布洛赫(Bloch)用感应法发现液态水的核磁共振现象。为此,他们分享了1952年诺贝尔物理学奖金随后的大量实验使人们逐渐认识到,作为测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法,核磁共振是物理学、化学、生物学研究中一种重要而强大的实验手段,也使许多应用科学,如医学、遗传学、计量科学、石油分析等学科的重要研究工具。早期的核磁共振主要采用连续波技术,灵敏度较低,研究的对象是自然丰度高,旋磁比较大的原子核,如、,这就限制了核磁共振的应用范围。1966年发展起来的脉冲傅里叶变换核磁共振技术,使信号采集由频域变为时域,大大提高了检测灵敏度,使研究低自然丰度的核成为现实,如、、等。同时,这种方法可以利用不同的脉冲组合和得到所需要的分子信息。1971年,琴纳(E.Jeener)提出了具有两个独立时间变量的二维核磁共振概念,随后1974年,恩斯特(R.Ernst)等首次成功地实现了二维核磁共振实验,从此核磁共振技术进入一个新时代。因此,琴纳获得了1991年的诺贝尔化学奖金。本实验的目的是观察核磁共振稳态吸收现象,掌握核磁共振的实验基本原理和方法,测量和的γ值和g因子。实验原理1.核自旋原子核具有自旋,其自旋角动量为(1)其中I是核自旋量子数,其值为半整数或整数。当质子数和质量数均为偶数时,I=0,当质量数为偶数而质子数为奇数时,I=0,1,2…,当质量数为奇数时,I=(n=1,3,5…).2.核磁矩原子核带有电荷,因而具有子旋磁矩,其大小为(2)(3)1式中g为核的朗德因子,对质子,g=5.586,为原子核质量,为核磁子,=,令(4)显然有(5)γ称为核的旋磁比。3.核磁矩在外磁场中的能量核自旋磁矩在外磁场中会进动。进动的角频率(6)为外恒定磁场。表2.3.1-1列出了一些原子核的自旋量子数、磁矩和进动频率。核自旋角动量的空间的取向是量子化的。设z轴沿方向,在z方向分量只能取(m=I,I-1,…,-I+1,-I)(7)(8)则核磁矩所具有的势能为2(9)对于氢核(),I=,m=,,两能级之间的能量差为(10)正比于,由于约等于电子质量的,故在同样的外磁场中,核能级裂距约为电子自旋能级裂距的,这表明核磁共振信号比电子自旋共振信号弱的多,观测起来更困难。4.核磁共振实现核磁共振,必须有一个稳恒的外磁场及一个与和总磁矩m所组成的平面相垂直的...