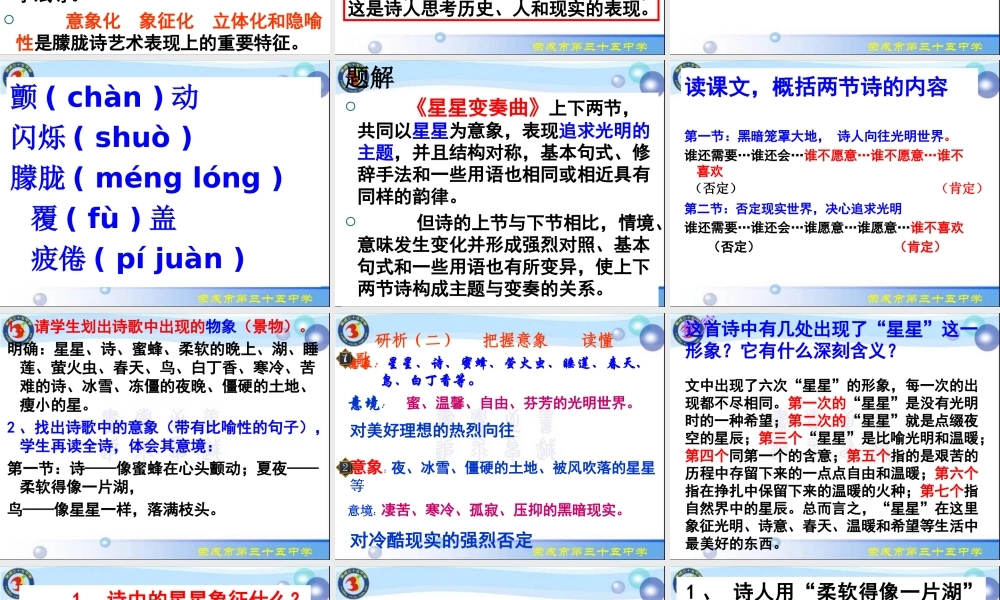

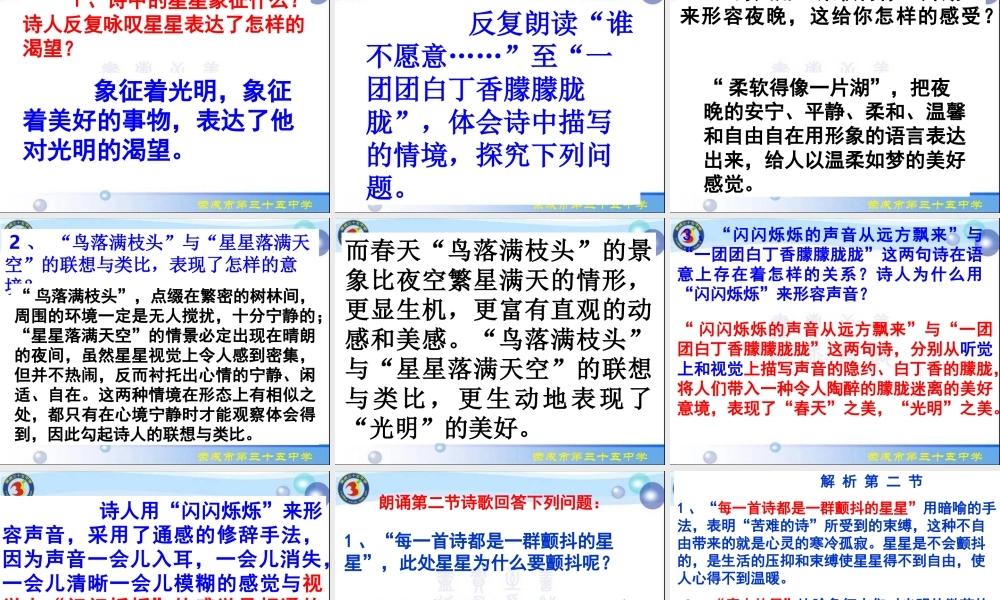

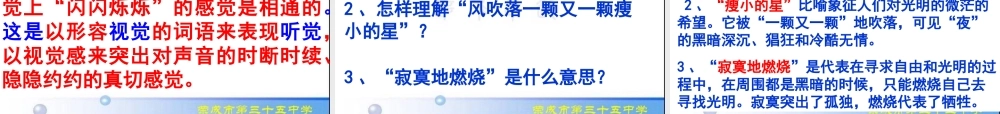

江河星星变奏曲江河七八个星天外,两三点雨山前。星汉灿烂,若出其里。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。作者介绍江河,原名于友泽,1949年生,北京人。1968年高中毕业。1980年发表处女作《星星变奏曲》,著有诗集《从这里开始》《太阳和他的反光》等,是新时期朦胧诗的代表人物之一。关于朦胧诗朦胧诗又称新诗潮诗歌,是新诗潮诗歌运动的产物,因其在艺术形式上多用总体象征的手法,具有不透明性和多义性,所以被称作“朦胧诗”。朦胧诗孕育于“文化大革命”时期的“地下文学”。它是新时期一个非常重要的文学流派,是“文革”后期一群自我意识开始觉醒的青年,利用诗歌的形式对现实进行反思和追求诗歌独立的审美价值的产物。朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。对人的自我价值的重新确认,对人道主义和人性复归的呼唤,对人的自由心灵的探求构成朦胧诗的思想核心。代表人物有舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、方含、食指、多多、梁小斌等。意象化,象征化,立体化和隐喻性是朦胧诗艺术表现上的重要特征。本诗写于1980年,也是诗人首次发表的诗作。诗人经历了恶梦一样的“文革”十年,目睹了专职的残酷和人情亲情的被毁灭,因此对“文革”时代的黑暗进行揭露和反抗。回想暗夜如磐的年代,诗人倾诉着自己质朴的愿望,因此写下了此诗,寄托了诗人美好的梦,也表达了诗人的苦闷与迷惘,这是诗人思考历史、人和现实的表现。写作背景请大家听课文朗读,领略诗歌之美听读要求:(1)听准音。(2)听朗读节奏与朗读时的感情基调。明确:感情基调是满怀希望的。朗读语调是深沉的。颤(chàn)动闪烁(shuò)朦胧(ménglóng)覆(fù)盖疲倦(píjuàn)题解《星星变奏曲》上下两节,共同以星星为意象,表现追求光明的主题,并且结构对称,基本句式、修辞手法和一些用语也相同或相近具有同样的韵律。但诗的上节与下节相比,情境、意味发生变化并形成强烈对照、基本句式和一些用语也有所变异,使上下两节诗构成主题与变奏的关系。读课文,概括两节诗的内容第一节:黑暗笼罩大地,诗人向往光明世界。谁还需要…谁还会…谁不愿意…谁不愿意…谁不喜欢第二节:否定现实世界,决心追求光明谁还需要…谁还会…谁愿意…谁愿意…谁不喜欢(否定)(肯定)(否定)(肯定)1、请学生划出诗歌中出现的物象(景物)。明确:星星、诗、蜜蜂、柔软的晚上、湖、睡莲、萤火虫、春天、鸟、白丁香、寒冷、苦难的诗、冰雪、冻僵的夜晚、僵硬的土地...