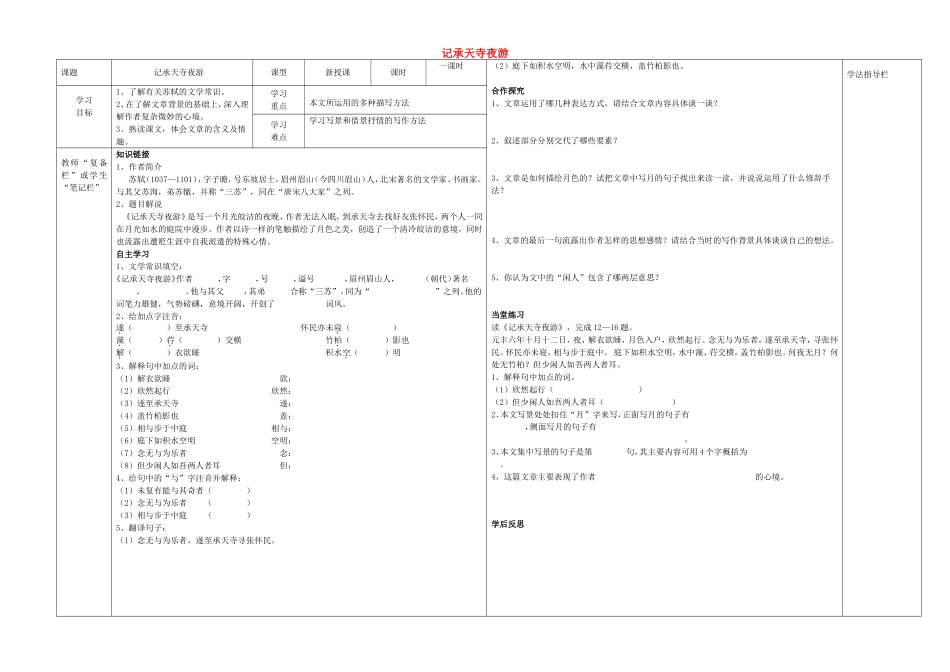

记承天寺夜游课题记承天寺夜游课型新授课课时一课时(2)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。合作探究1、文章运用了哪几种表达方式,请结合文章内容具体谈一谈?2、叙述部分分别交代了哪些要素?3、文章是如何描绘月色的?试把文章中写月的句子找出来读一读,并说说运用了什么修辞手法?4、文章的最后一句流露出作者怎样的思想感情?请结合当时的写作背景具体谈谈自己的想法。5、你认为文中的“闲人”包含了哪两层意思?当堂练习读《记承天寺夜游》,完成12—16题。元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于庭中。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。1、解释句中加点的词。(1)欣然起行()(2)但少闲人如吾两人者耳()2、本文写景处处扣住“月”字来写,正面写月的句子有,侧面写月的句子有。3、本文集中写景的句子是第句,其主要内容可用4个字概括为。4、这篇文章主要表现了作者的心境。学后反思学法指导栏学习目标1、了解有关苏轼的文学常识。2、在了解文章背景的基础上,深入理解作者复杂微妙的心境。3、熟读课文,体会文章的含义及情趣。学习重点本文所运用的多种描写方法学习难点学习写景和借景抒情的写作方法教师“复备栏”或学生“笔记栏”知识链接1、作者简介苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋著名的文学家、书画家。与其父苏洵,弟苏辙,并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。2、题目解说《记承天寺夜游》是写一个月光皎洁的夜晚,作者无法入眠,到承天寺去找好友张怀民,两个人一同在月光如水的庭院中漫步。作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬生涯中自我派遣的特殊心情。自主学习1、文学常识填空:《记承天寺夜游》作者,字,号,谥号,眉州眉山人,(朝代)著名、。他与其父,其弟合称“三苏”,同为“”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了词风。2、给加点字注音:遂()至承天寺怀民亦未寝()藻()荇()交横竹柏()影也解()衣欲睡积水空()明3、解释句中加点的词:(1)解衣欲睡欲:(2)欣然起行欣然:(3)遂至承天寺遂:(4)盖竹柏影也盖:(5)相与步于中庭相与:(6)庭下如积水空明空明:(7)念无与为乐者念:(8)但少闲人如吾两人者耳但:4、给句中的“与”字注音...