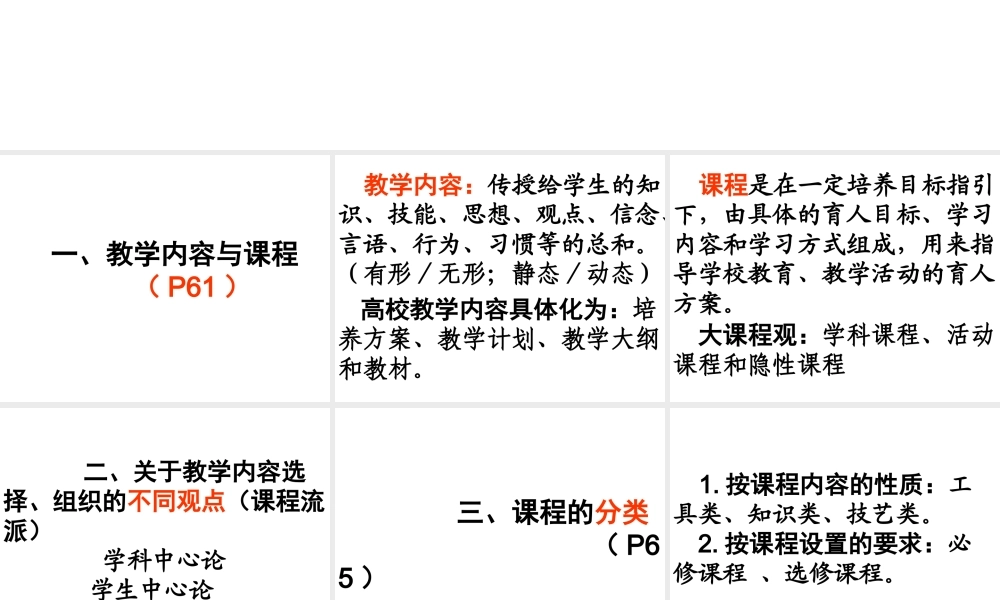

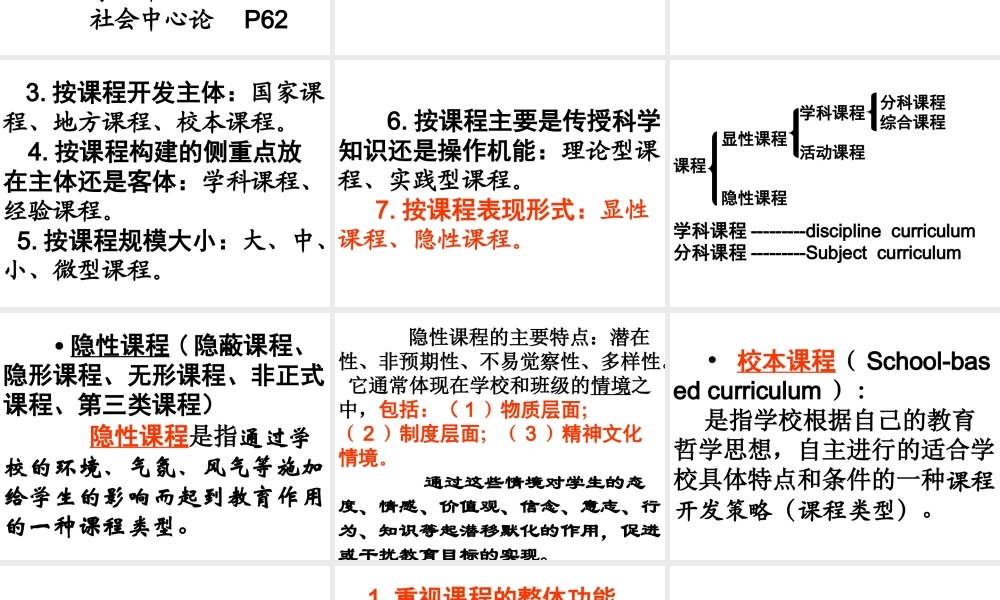

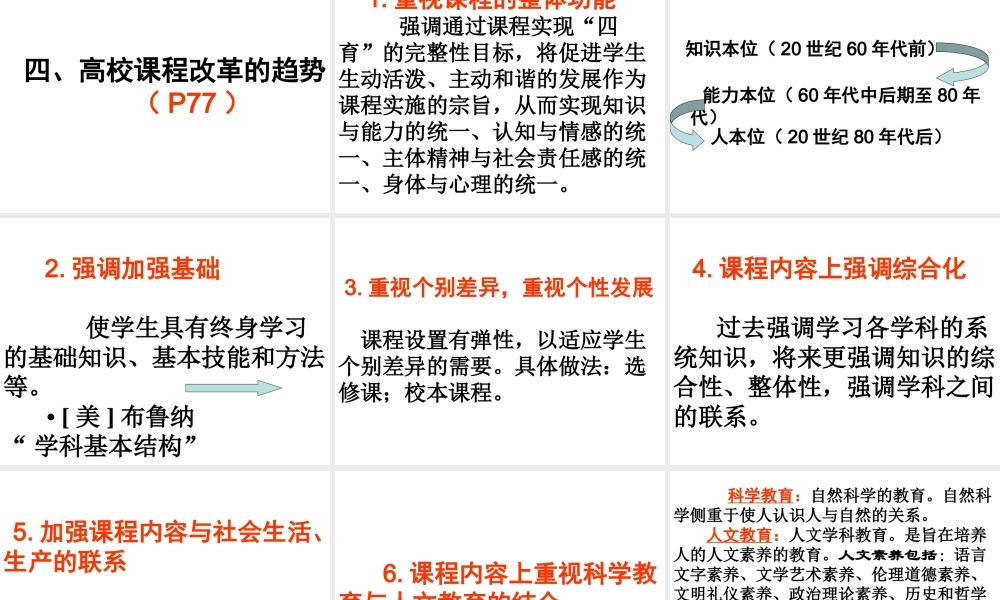

第五讲高校教学的内容(P59)一、教学内容与课程(P61)教学内容:传授给学生的知识、技能、思想、观点、信念、言语、行为、习惯等的总和。(有形/无形;静态/动态)高校教学内容具体化为:培养方案、教学计划、教学大纲和教材。课程是在一定培养目标指引下,由具体的育人目标、学习内容和学习方式组成,用来指导学校教育、教学活动的育人方案。大课程观:学科课程、活动课程和隐性课程二、关于教学内容选择、组织的不同观点(课程流派)学科中心论学生中心论社会中心论P62三、课程的分类(P65)1.按课程内容的性质:工具类、知识类、技艺类。2.按课程设置的要求:必修课程、选修课程。3.按课程开发主体:国家课程、地方课程、校本课程。4.按课程构建的侧重点放在主体还是客体:学科课程、经验课程。5.按课程规模大小:大、中、小、微型课程。6.按课程主要是传授科学知识还是操作机能:理论型课程、实践型课程。7.按课程表现形式:显性课程、隐性课程。课程显性课程隐性课程学科课程活动课程分科课程综合课程学科课程---------disciplinecurriculum分科课程---------Subjectcurriculum•隐性课程(隐蔽课程、隐形课程、无形课程、非正式课程、第三类课程)隐性课程是指通过学校的环境、气氛、风气等施加给学生的影响而起到教育作用的一种课程类型。隐性课程的主要特点:潜在性、非预期性、不易觉察性、多样性。它通常体现在学校和班级的情境之中,包括:(1)物质层面;(2)制度层面;(3)精神文化情境。通过这些情境对学生的态度、情感、价值观、信念、意志、行为、知识等起潜移默化的作用,促进或干扰教育目标的实现。•校本课程(School-basedcurriculum):是指学校根据自己的教育哲学思想,自主进行的适合学校具体特点和条件的一种课程开发策略(课程类型)。四、高校课程改革的趋势(P77)1.重视课程的整体功能强调通过课程实现“四育”的完整性目标,将促进学生生动活泼、主动和谐的发展作为课程实施的宗旨,从而实现知识与能力的统一、认知与情感的统一、主体精神与社会责任感的统一、身体与心理的统一。知识本位(20世纪60年代前)能力本位(60年代中后期至80年代)人本位(20世纪80年代后)2.强调加强基础使学生具有终身学习的基础知识、基本技能和方法等。•[美]布鲁纳“学科基本结构”3.重视个别差异,重视个性发展课程设置有弹性,以适应学生个别差异的需要。具体做法:选修课;校本课程。4.课程内容上强调综合化过去强调学习各学科...