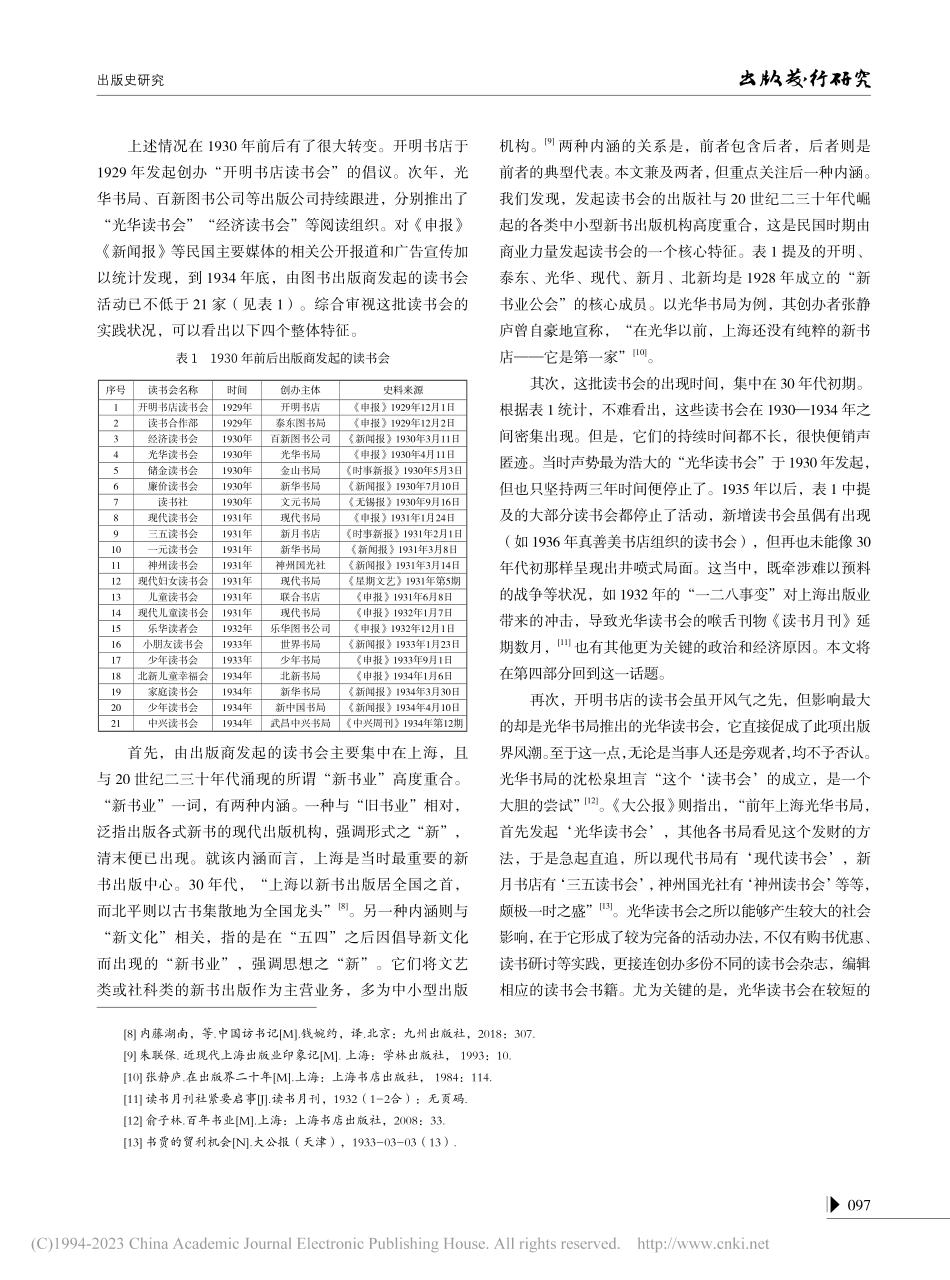

0962022年第11期*本文系江苏省社会科学基金青年项目“近代江苏官报史(1904—1949)”(项目编号:21XWC007)研究成果之一。[1]吴永贵.民国出版史[M].福州:福建人民出版社,2011:401.[2]傅才武,何璇.近代公共文化领域的形成对中国社会现代化进程的影响[J].艺术百家,2015(3):38-43.[3]凌冬梅.我国近代读书会的价值及其研究[J].图书馆论坛,2019,39(11):130-138.[4]乔晓鹏.女学、画报、读书会:晚清民国时期中国女性阅读秩序重建[J].中国出版史研究,2022(1):76-86.[5]杨雲舒,姜晓.民国时期儿童读书会发展研究[J].图书馆论坛,2018,38(11):117-125.[6]夏孝萍.民国书业读书会研究[D].武汉:武汉大学,2019.[7]凌冬梅.民国读书会史料的构成、分布与搜集探析[J].图书馆建设,2019(1):13-20.出版、阅读与生意:20世纪30年代初新书业的读书会实践*◎程河清操瑞青摘要:20世纪30年代初,中国的出版商创设读书会现象接连涌现,本文试图探究该现象的基本面貌、兴起原因和历史意义。一方面,借助商业化力量,出版商组织的读书会通常形成完备章程,吸纳大量会员参与,其会员竞赛、购书优惠等活动推动了民国时期的大众阅读。另一方面,通过发行《读书月刊》等杂志,出版机构实现了与读者的互动,为此后的出版实践确立了一种思路,有其出版史价值。不过,民国出版商之所以推出读书会,根源在于政治和经济压力下新书行业面临的经营困境。读书会的繁荣往往被视为出版兴盛的标志,但30年代出版商的这类举动,恰是新书出版市场走向疲软的表征。它为此后新书出版日渐萧条和杂志出版异常繁荣的出版格局埋下了伏笔。关键词:读书会出版商新书业30年代中图分类号:G21020世纪30年代初,中国出版界出现一个较奇特的现象,一批出版社积极发起各类“读书会”实践。其中,以光华书局、现代书局等为代表的新书出版商表现尤其明显。这一出版史上的文化现象,曾被一些研究者注意。他们不仅指出这类实践具有吸纳资金等谋利意图,[1]还强调这类现象对推动大众阅读、形塑公共文化领域有重要作用。[2]不过,相关研究往往嵌入在“读书会”研究[3]、女性史研究[4]、儿童史研究[5]等各类专题研究的细枝末节中,被研究者一笔带过。源自出版史领域的专题考察,尚不多见。[6]至于该现象本身的历史面貌,特别是对于近代出版史研究具备的文化意涵,仍未被仔细梳理。正因如此,本文试图基于出版史研究脉络,对此展开专门考察。重点探索以下问题:①近代出版商发起的读书...