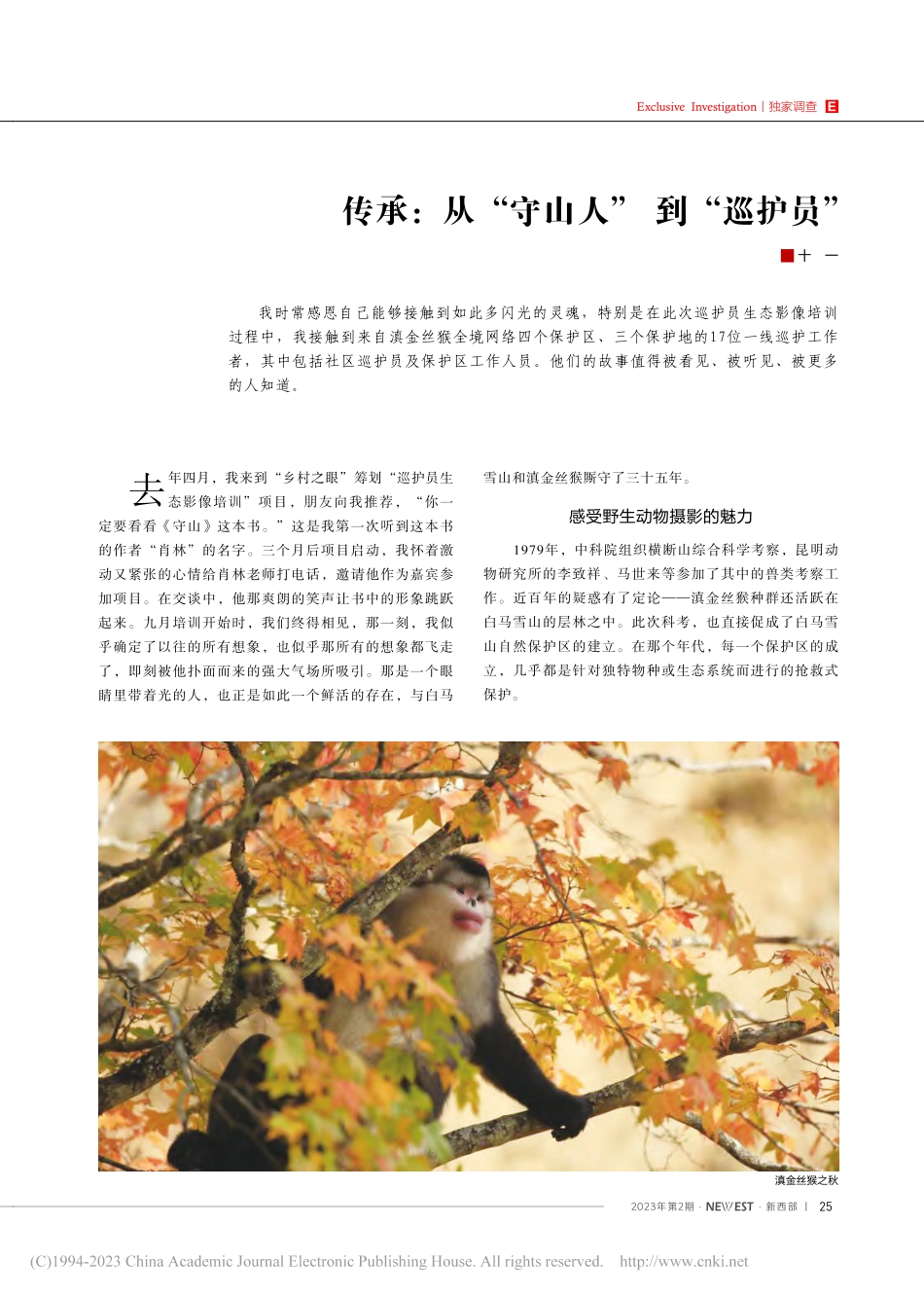

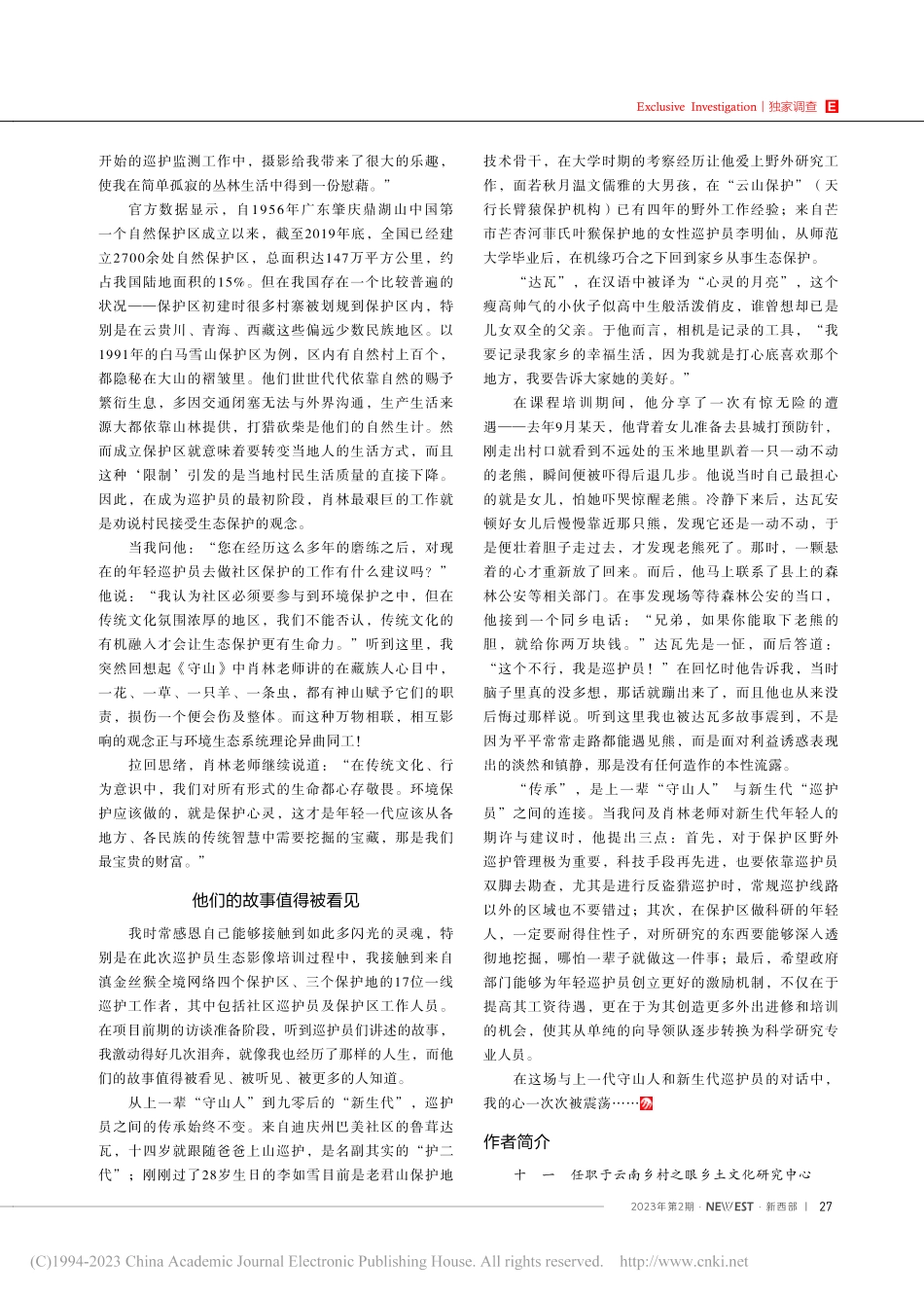

2�2023年第2期··新西部去年四月,我来到“乡村之眼”筹划“巡护员生态影像培训”项目,朋友向我推荐,“你一定要看看《守山》这本书。”这是我第一次听到这本书的作者“肖林”的名字。三个月后项目启动,我怀着激动又紧张的心情给肖林老师打电话,邀请他作为嘉宾参加项目。在交谈中,他那爽朗的笑声让书中的形象跳跃起来。九月培训开始时,我们终得相见,那一刻,我似乎确定了以往的所有想象,也似乎那所有的想象都飞走了,即刻被他扑面而来的强大气场所吸引。那是一个眼睛里带着光的人,也正是如此一个鲜活的存在,与白马雪山和滇金丝猴厮守了三十五年。感受野生动物摄影的魅力1979年,中科院组织横断山综合科学考察,昆明动物研究所的李致祥、马世来等参加了其中的兽类考察工作。近百年的疑惑有了定论——滇金丝猴种群还活跃在白马雪山的层林之中。此次科考,也直接促成了白马雪山自然保护区的建立。在那个年代,每一个保护区的成立,几乎都是针对独特物种或生态系统而进行的抢救式保护。传承:从“守山人”到“巡护员”十一我时常感恩自己能够接触到如此多闪光的灵魂,特别是在此次巡护员生态影像培训过程中,我接触到来自滇金丝猴全境网络四个保护区、三个保护地的17位一线巡护工作者,其中包括社区巡护员及保护区工作人员。他们的故事值得被看见、被听见、被更多的人知道。ExclusiveInvestigation丨独家调查E滇金丝猴之秋2�新西部··2023年第2期独家调查丨ExclusiveInvestigationE1983年,16岁的肖林背起行囊,离开家乡江波那个深藏在德钦大山中的小村寨,通过公开招考来到了新成立的白马雪山自然保护所。然而当他进入保护所工作了8年后,他依然没有一次在野外遇到过滇金丝猴。随后,他跟随一直做灵长动物研究的美国人老柯进行了三年野外考察,掌握了野外生存的技能,也慢慢摸清了滇金丝猴的习性。1992年夏天,在云南林业厅做宣传工作的奚志农跟随肖林、钟泰拍摄滇金丝猴。一次次无功而返之后,他们终于在达永寻到了这群高山精灵,据说这是奚老师第一次见到滇金丝猴,也是人类对其的首次视频记录。用肖林老师自己的话说:“奚志农不仅是一个好朋友,更是一位领路人——是他帮我打开了摄影的大门。”也因这次成功拍摄的机缘,肖林得到了一家机构为保护区科研提供的佳能相机,即便那是当时最便宜的相机和镜头,于那时还是国家级贫困县的德钦而言,已是难以接触的稀罕物。在胶卷有限情况下,每一次按下快门,肖林都肩负着莫名的压力和沉重的责...