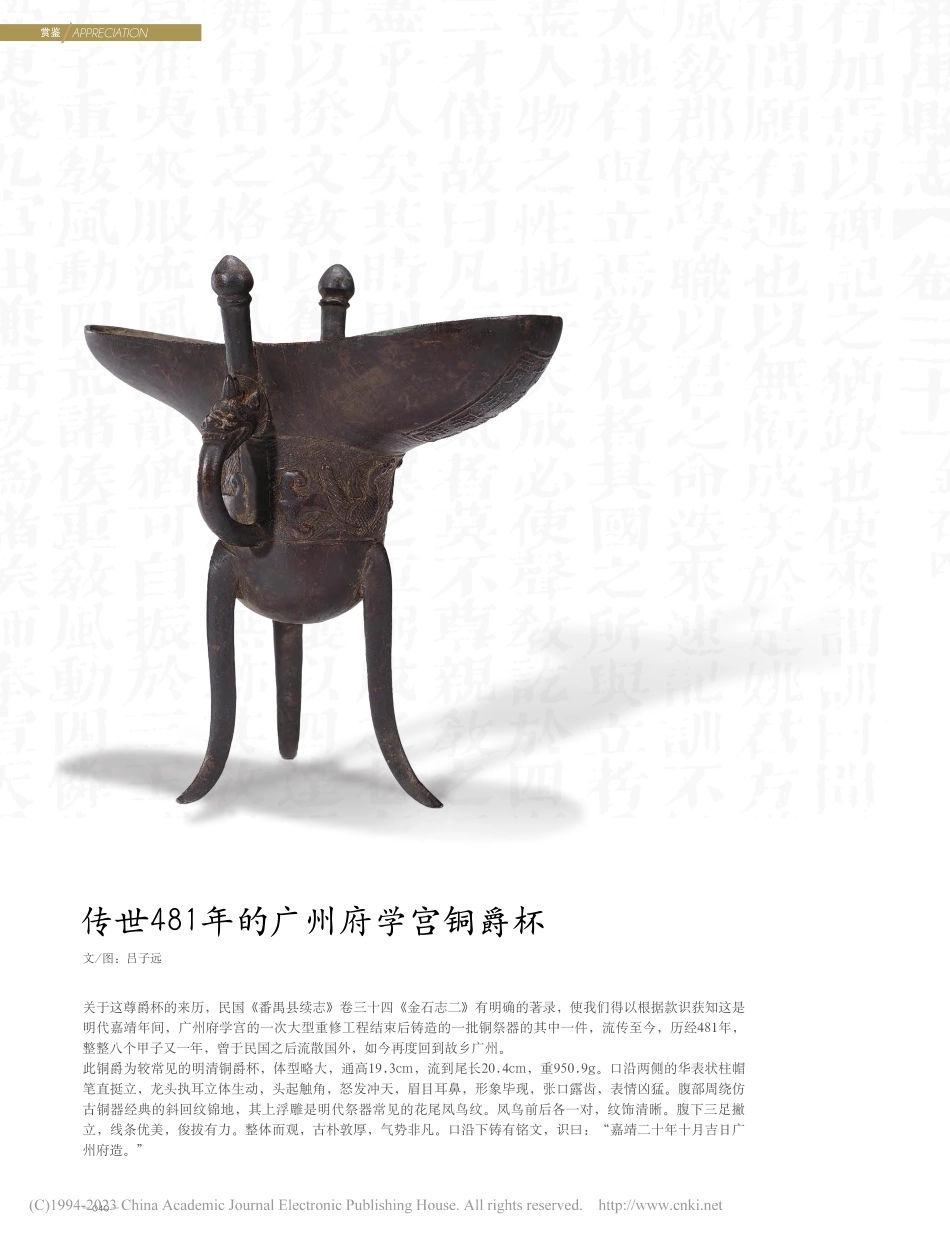

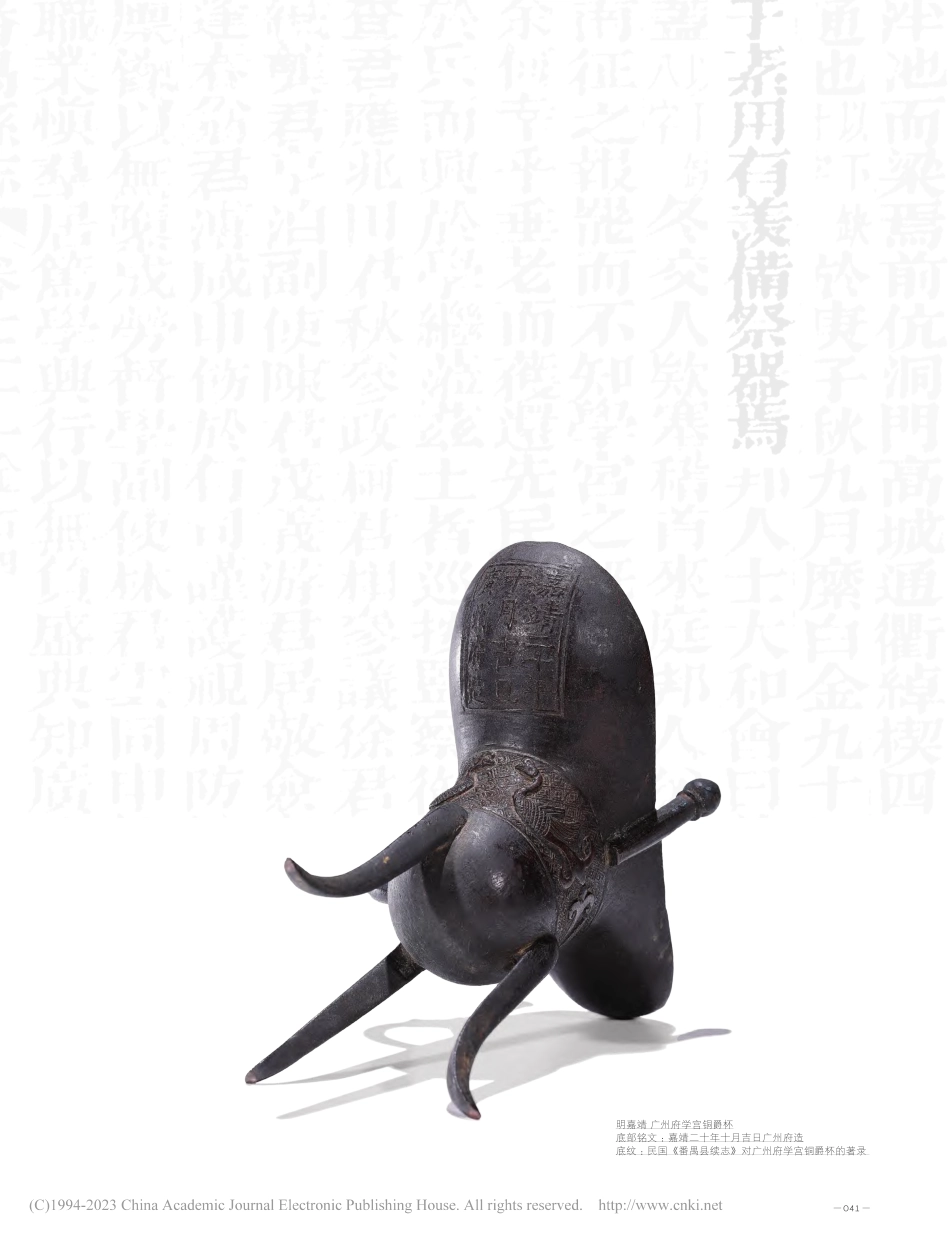

040传世481年的广州府学宫铜爵杯关于这尊爵杯的来历,民国《番禺县续志》卷三十四《金石志二》有明确的著录,使我们得以根据款识获知这是明代嘉靖年间,广州府学宫的一次大型重修工程结束后铸造的一批铜祭器的其中一件,流传至今,历经481年,整整八个甲子又一年,曾于民国之后流散国外,如今再度回到故乡广州。此铜爵为较常见的明清铜爵杯,体型略大,通高19.3cm,流到尾长20.4cm,重950.9g。口沿两侧的华表状柱帽笔直挺立,龙头执耳立体生动,头起触角,怒发冲天,眉目耳鼻,形象毕现,张口露齿,表情凶猛。腹部周绕仿古铜器经典的斜回纹锦地,其上浮雕是明代祭器常见的花尾凤鸟纹。凤鸟前后各一对,纹饰清晰。腹下三足撇立,线条优美,俊拔有力。整体而观,古朴敦厚,气势非凡。口沿下铸有铭文,识曰:“嘉靖二十年十月吉日广州府造。”文/图:吕子远赏鉴APPRECIATION041明嘉靖广州府学宫铜爵杯底部铭文:嘉靖二十年十月吉日广州府造底纹:民国《番禺县续志》对广州府学宫铜爵杯的著录042明嘉靖广州府学宫铜爵杯(局部)底纹:民国《番禺县续志》对此尊铜爵杯的著录043铜爵杯为什么被民国《番禺县续志》著录?时局迁变,法令更张,不惟百年千百年未有也……掌故散佚,文献沦陷,邑之荐绅先生惴惴然。——吴道镕《番禺县续志序》清代以来,金石考据学特别发达,当时的金石学者非常侧重于对钟鼎碑刻款识文字的考释。学者们相信出土的钟鼎款识和碑刻文字有助于补充经史文献的不足。随着金石学的发展,到了清末民初,地方志的修纂也体现了对当地金石文物的特殊关注。民国《番禺县续志》,是由民国初年一群世居在广东省城的学者,如梁鼎芬、吴道镕、汪兆镛等人共同修纂。称为“续志”,主要是续补同治八年(1869)至宣统三年(1911)40年间番禺县(当时包括广州城的一部分)的历史巨变。吴道镕在序言中感慨:“时局迁变,法令更张,不惟百年千百年未有也……掌故散佚,文献沦陷,邑之荐绅先生惴惴然。”所谓“时局迁变,法令更张”,指的正是清末民初社会的剧烈变革。这40年间,西方第二次工业革命的浪潮席卷中国,火车轮船遍天下,社会经历了洋务运动、科举废除、大清新政,迈入了民国纪元。广州,这座帝国南疆的古老都会,也在顺应时代更新着它的面貌。旧日威严屹立的衙署、学宫、城墙、庙坛,随着政治更迭而显得不合时宜。民国初年,正当新的当政者雄心勃勃地要扫除这一切腐朽的障碍,目睹这一切巨变的前清遗老,却感到危机满怀,惴惴不安,眼见乡...