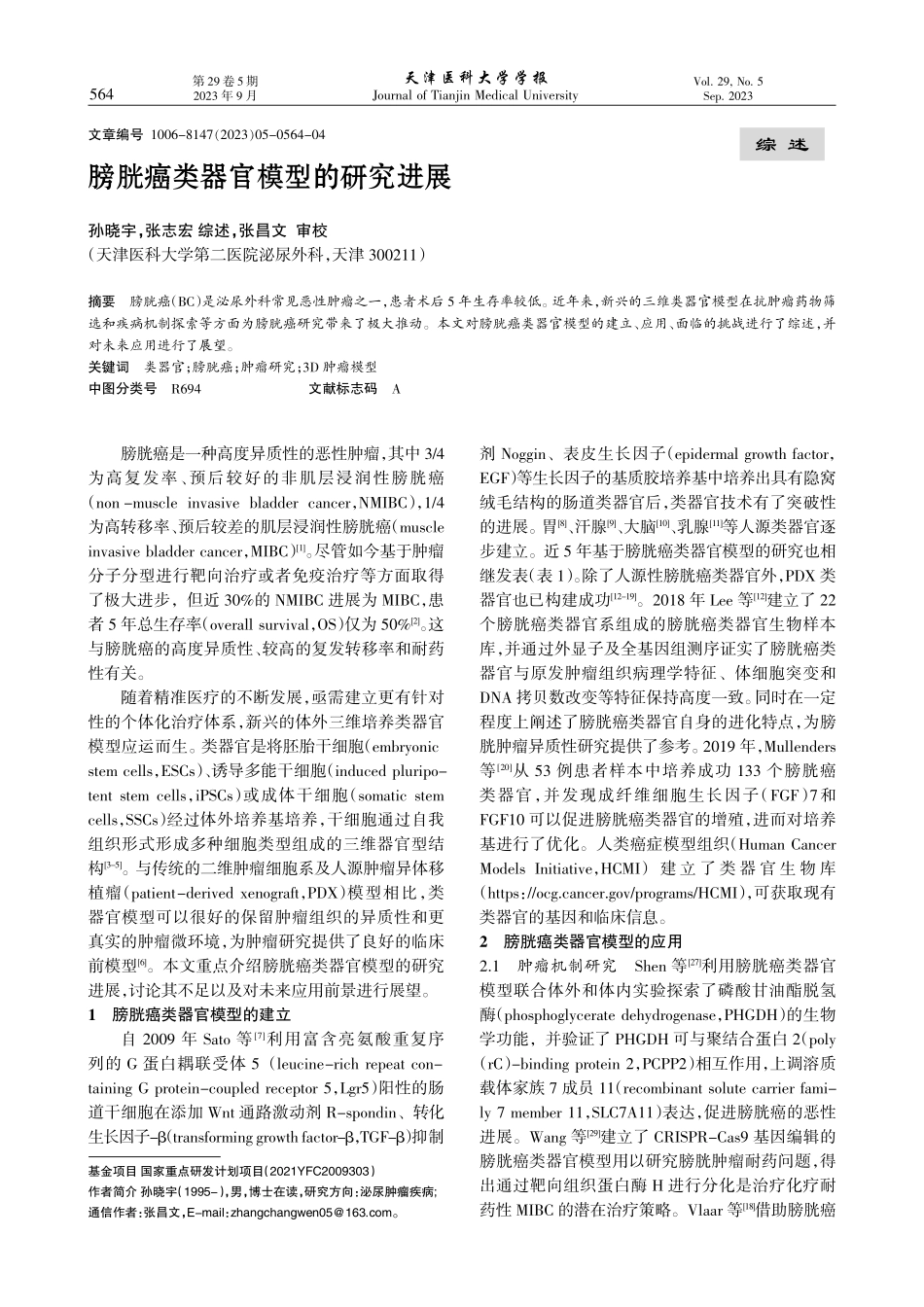

综述文章编号1006-8147(2023)05-0564-04膀胱癌类器官模型的研究进展孙晓宇,张志宏综述,张昌文审校(天津医科大学第二医院泌尿外科,天津300211)摘要膀胱癌(BC)是泌尿外科常见恶性肿瘤之一,患者术后5年生存率较低。近年来,新兴的三维类器官模型在抗肿瘤药物筛选和疾病机制探索等方面为膀胱癌研究带来了极大推动。本文对膀胱癌类器官模型的建立、应用、面临的挑战进行了综述,并对未来应用进行了展望。关键词类器官;膀胱癌;肿瘤研究;3D肿瘤模型中图分类号R694文献标志码A膀胱癌是一种高度异质性的恶性肿瘤,其中3/4为高复发率、预后较好的非肌层浸润性膀胱癌(non-muscleinvasivebladdercancer,NMIBC),1/4为高转移率、预后较差的肌层浸润性膀胱癌(muscleinvasivebladdercancer,MIBC)[1]。尽管如今基于肿瘤分子分型进行靶向治疗或者免疫治疗等方面取得了极大进步,但近30%的NMIBC进展为MIBC,患者5年总生存率(overallsurvival,OS)仅为50%[2]。这与膀胱癌的高度异质性、较高的复发转移率和耐药性有关。随着精准医疗的不断发展,亟需建立更有针对性的个体化治疗体系,新兴的体外三维培养类器官模型应运而生。类器官是将胚胎干细胞(embryonicstemcells,ESCs)、诱导多能干细胞(inducedpluripo-tentstemcells,iPSCs)或成体干细胞(somaticstemcells,SSCs)经过体外培养基培养,干细胞通过自我组织形式形成多种细胞类型组成的三维器官型结构[3-5]。与传统的二维肿瘤细胞系及人源肿瘤异体移植瘤(patient-derivedxenograft,PDX)模型相比,类器官模型可以很好的保留肿瘤组织的异质性和更真实的肿瘤微环境,为肿瘤研究提供了良好的临床前模型[6]。本文重点介绍膀胱癌类器官模型的研究进展,讨论其不足以及对未来应用前景进行展望。1膀胱癌类器官模型的建立自2009年Sato等[7]利用富含亮氨酸重复序列的G蛋白耦联受体5(leucine-richrepeatcon-tainingGprotein-coupledreceptor5,Lgr5)阳性的肠道干细胞在添加Wnt通路激动剂R-spondin、转化生长因子-β(transforminggrowthfactor-β,TGF-β)抑制剂Noggin、表皮生长因子(epidermalgrowthfactor,EGF)等生长因子的基质胶培养基中培养出具有隐窝绒毛结构的肠道类器官后,类器官技术有了突破性的进展。胃[8]、汗腺[9]、大脑[10]、乳腺[11]等人源类器官逐步建立。近5年基于膀胱癌类器官模型的研究也相继发表(表1)。除了人源性膀胱癌类器官外,PDX类器官也已构建成...