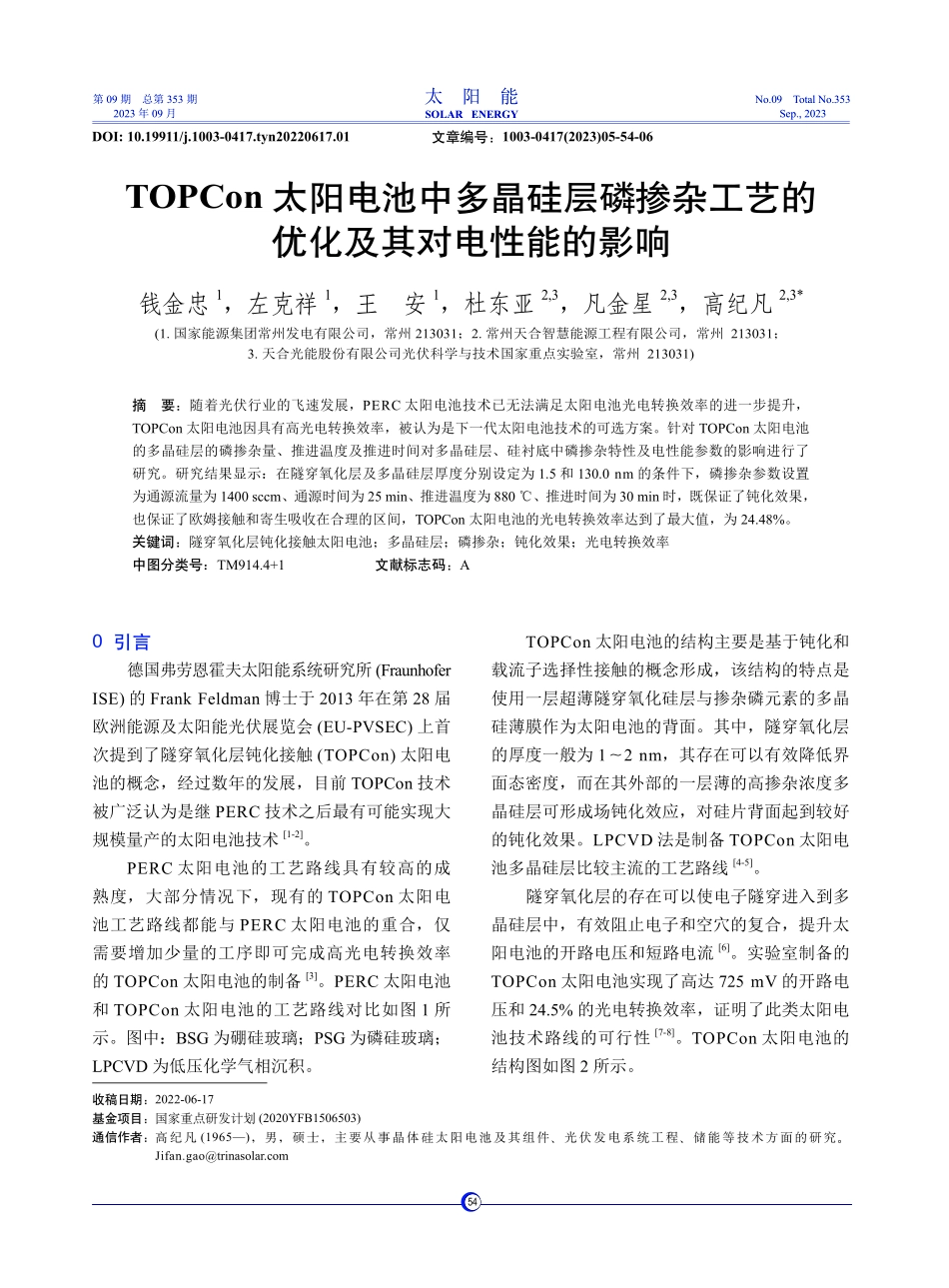

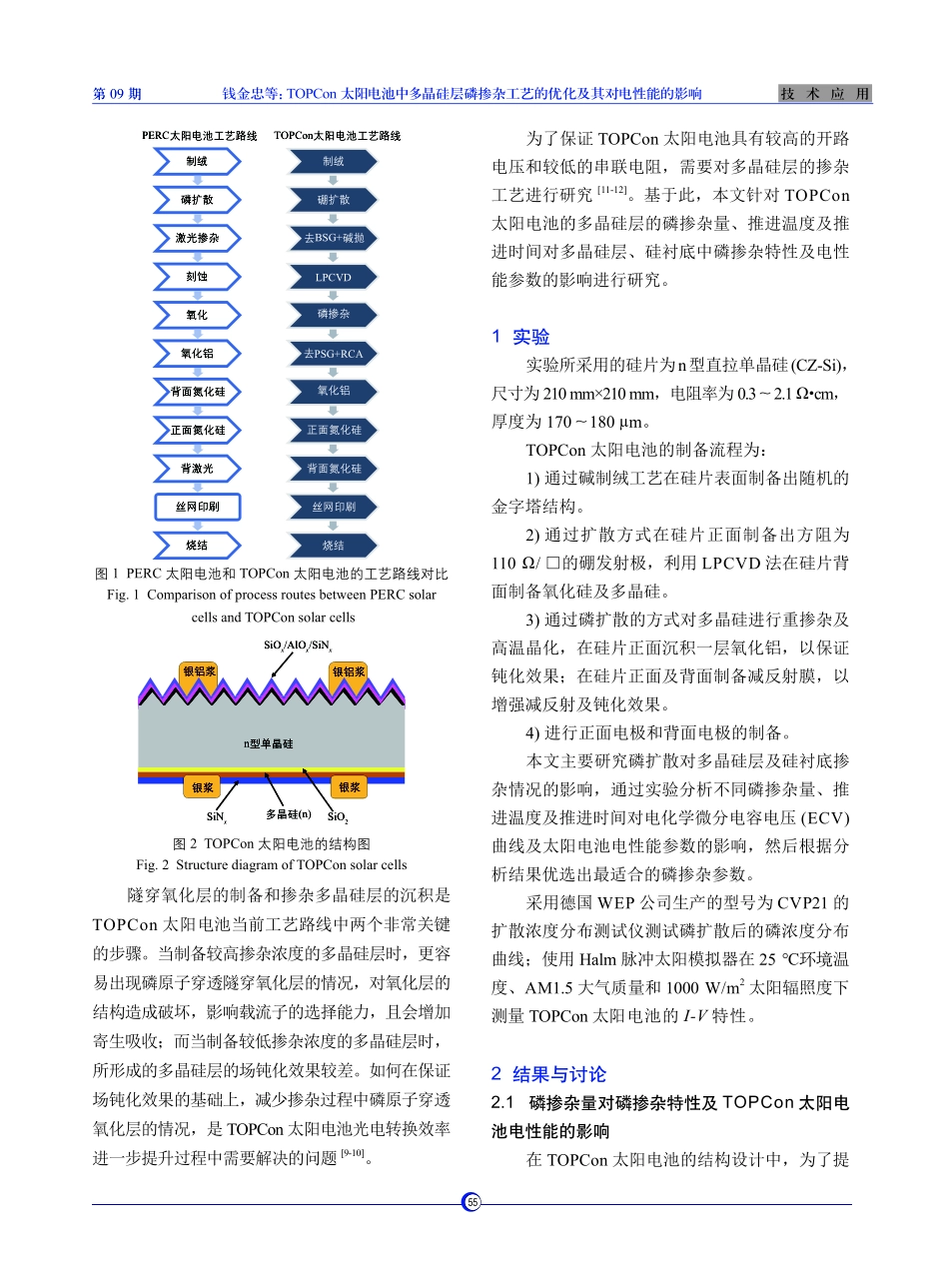

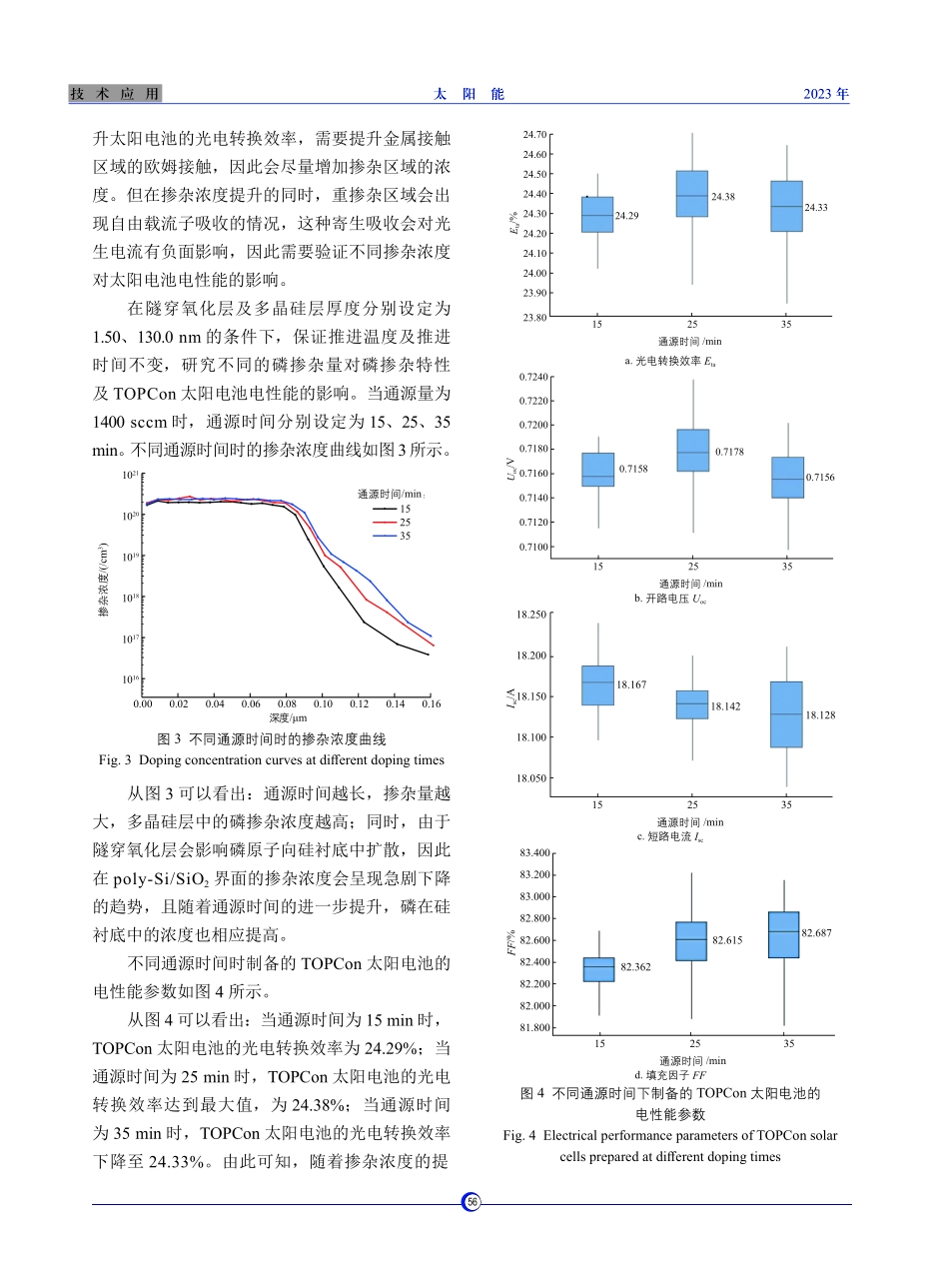

太阳能第09期总第353期2023年09月No.09TotalNo.353Sep.,2023SOLARENERGY540引言德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(FraunhoferISE)的FrankFeldman博士于2013年在第28届欧洲能源及太阳能光伏展览会(EU-PVSEC)上首次提到了隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)太阳电池的概念,经过数年的发展,目前TOPCon技术被广泛认为是继PERC技术之后最有可能实现大规模量产的太阳电池技术[1-2]。PERC太阳电池的工艺路线具有较高的成熟度,大部分情况下,现有的TOPCon太阳电池工艺路线都能与PERC太阳电池的重合,仅需要增加少量的工序即可完成高光电转换效率的TOPCon太阳电池的制备[3]。PERC太阳电池和TOPCon太阳电池的工艺路线对比如图1所示。图中:BSG为硼硅玻璃;PSG为磷硅玻璃;LPCVD为低压化学气相沉积。TOPCon太阳电池的结构主要是基于钝化和载流子选择性接触的概念形成,该结构的特点是使用一层超薄隧穿氧化硅层与掺杂磷元素的多晶硅薄膜作为太阳电池的背面。其中,隧穿氧化层的厚度一般为1~2nm,其存在可以有效降低界面态密度,而在其外部的一层薄的高掺杂浓度多晶硅层可形成场钝化效应,对硅片背面起到较好的钝化效果。LPCVD法是制备TOPCon太阳电池多晶硅层比较主流的工艺路线[4-5]。隧穿氧化层的存在可以使电子隧穿进入到多晶硅层中,有效阻止电子和空穴的复合,提升太阳电池的开路电压和短路电流[6]。实验室制备的TOPCon太阳电池实现了高达725mV的开路电压和24.5%的光电转换效率,证明了此类太阳电池技术路线的可行性[7-8]。TOPCon太阳电池的结构图如图2所示。DOI:10.19911/j.1003-0417.tyn20220617.01文章编号:1003-0417(2023)05-54-06TOPCon太阳电池中多晶硅层磷掺杂工艺的优化及其对电性能的影响钱金忠1,左克祥1,王安1,杜东亚2,3,凡金星2,3,高纪凡2,3*(1.国家能源集团常州发电有限公司,常州213031;2.常州天合智慧能源工程有限公司,常州213031;3.天合光能股份有限公司光伏科学与技术国家重点实验室,常州213031)摘要:随着光伏行业的飞速发展,PERC太阳电池技术已无法满足太阳电池光电转换效率的进一步提升,TOPCon太阳电池因具有高光电转换效率,被认为是下一代太阳电池技术的可选方案。针对TOPCon太阳电池的多晶硅层的磷掺杂量、推进温度及推进时间对多晶硅层、硅衬底中磷掺杂特性及电性能参数的影响进行了研究。研究结果显示:在隧穿氧化层及多晶硅层厚度分别设定为1.5和130.0nm的条件下,磷掺杂参数设置为通源流量为1400sccm、通源时间为25min、...