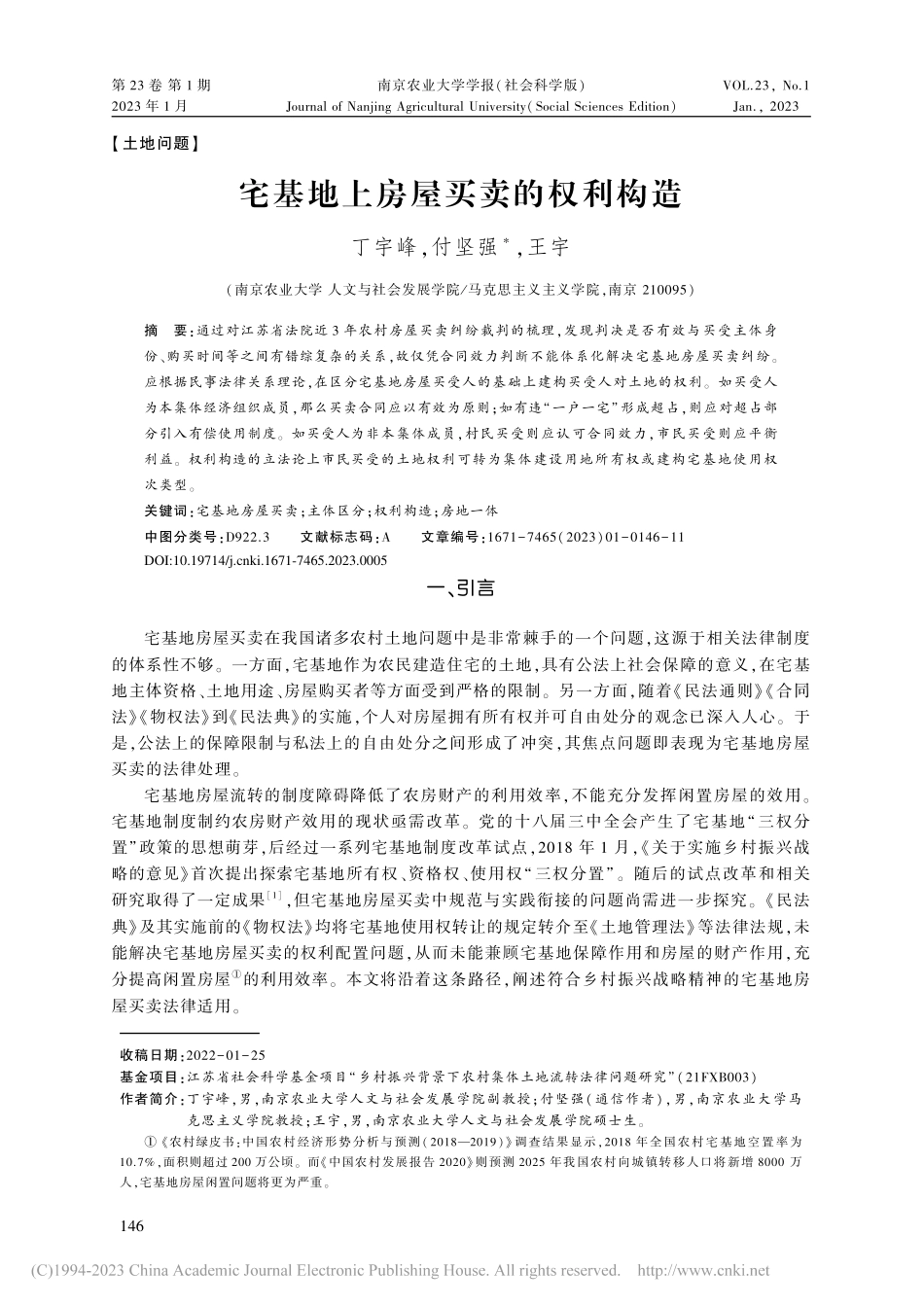

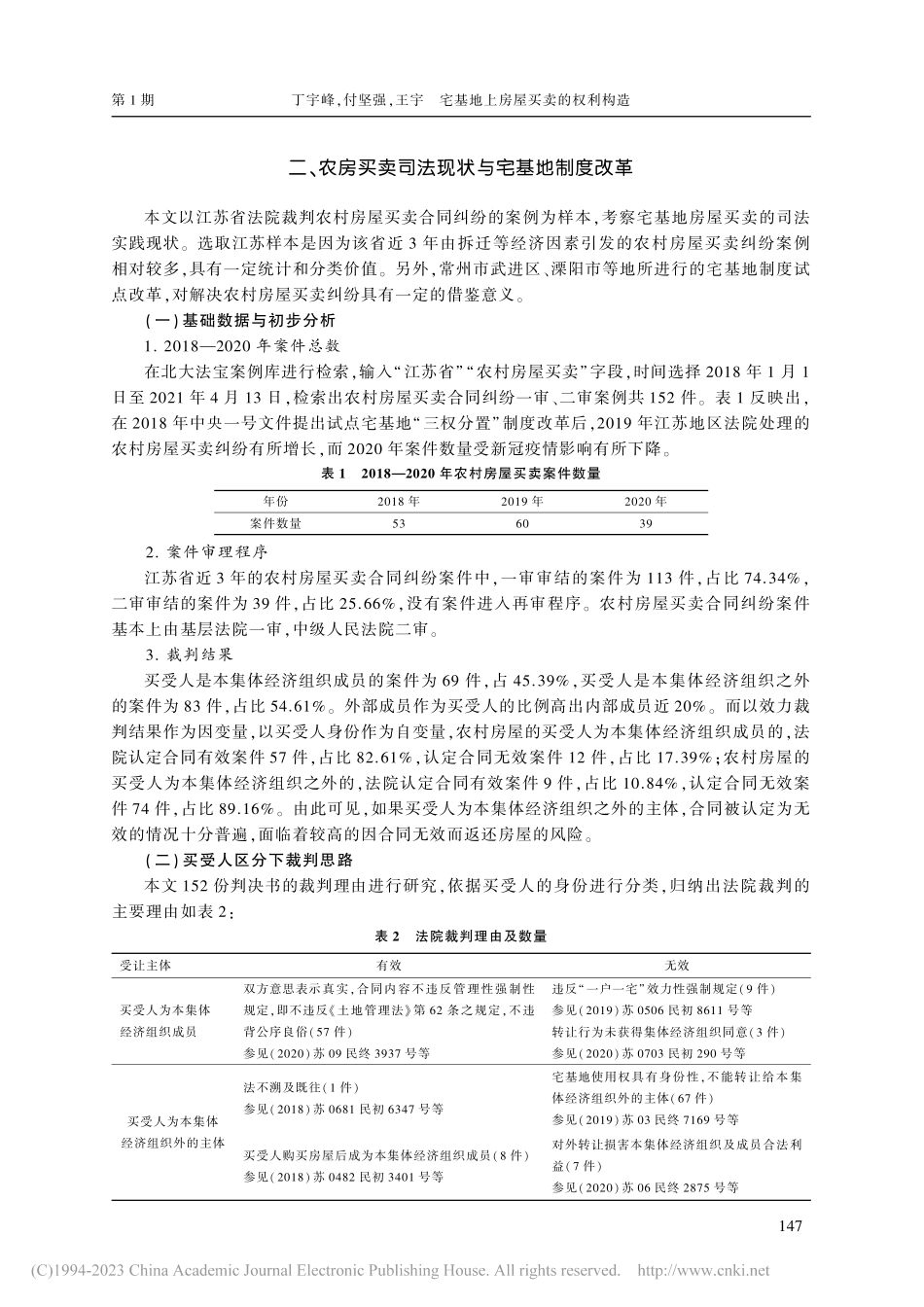

第23卷第1期2023年1月南京农业大学学报(社会科学版)JournalofNanjingAgriculturalUniversity(SocialSciencesEdition)VOL.23,No.1Jan.,2023收稿日期:2022-01-25基金项目:江苏省社会科学基金项目“乡村振兴背景下农村集体土地流转法律问题研究”(21FXB003)作者简介:丁宇峰,男,南京农业大学人文与社会发展学院副教授;付坚强(通信作者),男,南京农业大学马克思主义学院教授;王宇,男,南京农业大学人文与社会发展学院硕士生。①《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测(2018—2019)》调查结果显示,2018年全国农村宅基地空置率为10.7%,面积则超过200万公顷。而《中国农村发展报告2020》则预测2025年我国农村向城镇转移人口将新增8000万人,宅基地房屋闲置问题将更为严重。【土地问题】宅基地上房屋买卖的权利构造丁宇峰,付坚强∗,王宇(南京农业大学人文与社会发展学院/马克思主义主义学院,南京210095)摘要:通过对江苏省法院近3年农村房屋买卖纠纷裁判的梳理,发现判决是否有效与买受主体身份、购买时间等之间有错综复杂的关系,故仅凭合同效力判断不能体系化解决宅基地房屋买卖纠纷。应根据民事法律关系理论,在区分宅基地房屋买受人的基础上建构买受人对土地的权利。如买受人为本集体经济组织成员,那么买卖合同应以有效为原则;如有违“一户一宅”形成超占,则应对超占部分引入有偿使用制度。如买受人为非本集体成员,村民买受则应认可合同效力,市民买受则应平衡利益。权利构造的立法论上市民买受的土地权利可转为集体建设用地所有权或建构宅基地使用权次类型。关键词:宅基地房屋买卖;主体区分;权利构造;房地一体中图分类号:D922.3文献标志码:A文章编号:1671-7465(2023)01-0146-11一、引言宅基地房屋买卖在我国诸多农村土地问题中是非常棘手的一个问题,这源于相关法律制度的体系性不够。一方面,宅基地作为农民建造住宅的土地,具有公法上社会保障的意义,在宅基地主体资格、土地用途、房屋购买者等方面受到严格的限制。另一方面,随着《民法通则》《合同法》《物权法》到《民法典》的实施,个人对房屋拥有所有权并可自由处分的观念已深入人心。于是,公法上的保障限制与私法上的自由处分之间形成了冲突,其焦点问题即表...