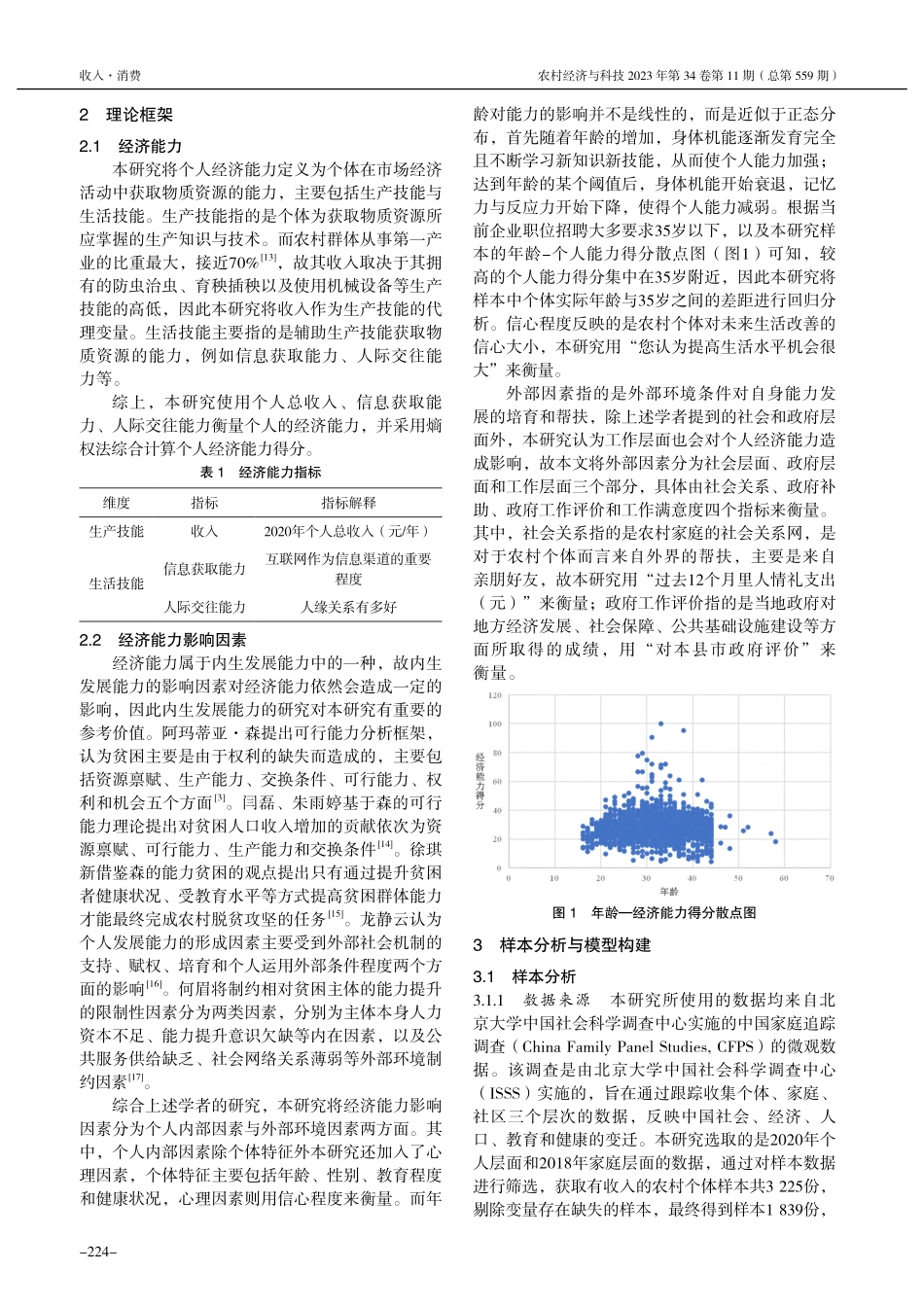

收入·消费-223-2021年,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上指出,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,消除了区域性整体贫困和绝对贫困,这意味着我国贫困问题已由绝对贫困转向相对贫困。绝对贫困消除后,我国仍有大量人群经济状况较差,低收入群体规模较大,生活仍然比较艰难[1]。2019年,全国相对贫困人口规模约1.68亿人,其中农村相对贫困人口约1.19亿人,占全国相对贫困人口的70.8%[2]。因此,提高农村低收入群体收入水平,改善其生活质量,巩固脱贫成果,实现持续性稳固脱贫等工作迫在眉睫。本研究通过对农村低收入群体经济能力影响因素进行研究,根据模型结果对该群体经济能力影响因素的影响程度及原因进行分析,为提高该群体的经济能力提出相应的建议,以巩固脱贫成果。1文献综述收入低下、物质资源匮乏只是贫困的表象,贫困问题的根源实际上是能力贫困[3],即缺乏满足基本需要的能力。因此要提高农村低收入群体的收入及生活质量,其根本是要培养农村低收入群体的内生发展能力。已经有诸多学者从内生发展能力角度分析贫困群体,如梁伟军、谢若扬从能力贫困的视角下研究扶贫移民对贫困人口可持续脱贫能力的建设作用,将可持续脱贫能力分为社会资本层面、人力资本层面和金融资本层面[4]。郭劲光等学者通过构建内生发展能力培育框架,将内生发展能力分为经济能力、政治能力、文化能力和社会能力[5]。其中,经济能力处于整个框架的核心地位,农村低收入群体在市场经济中的发展状态可以直接由其经济能力决定[5]。而在经济中的发展状态能够通过直接影响其收入水平进而间接影响其生活状况,故培养农村低收入群体的内生发展能力的核心在于提高其经济能力。贺雪峰认为经济能力主要是指经济层面的适应能力,也就是从周围环境中获取物质资源的能力,主要包括生产技能与生活技能[6]。当前研究对低收入群体的界定主要有三种方法,分别为绝对贫困、相对贫困和多维贫困。绝对贫困标准通过某种主客观的原则去判定低收入群体,具体而言是运用某种原则确定收入界限,将收入处于该界限内的群体定义为低收入群体。叶文辉等学者采用的是以最低工资标准为收入上界,将低收入群体设定为个人收入不高于所在城市当年最低工资标准[7,8];张栋等学者将个人收入高于当地城乡低保线且低于低保线的1.5倍的群体定义为低收入群体[23]。相对贫困标准是相对于这个群体整体而言的,没有绝对的收入界限,通过个人收入在群体收入中所处的位置所决定的。罗楚亮等学者采用相对收入...