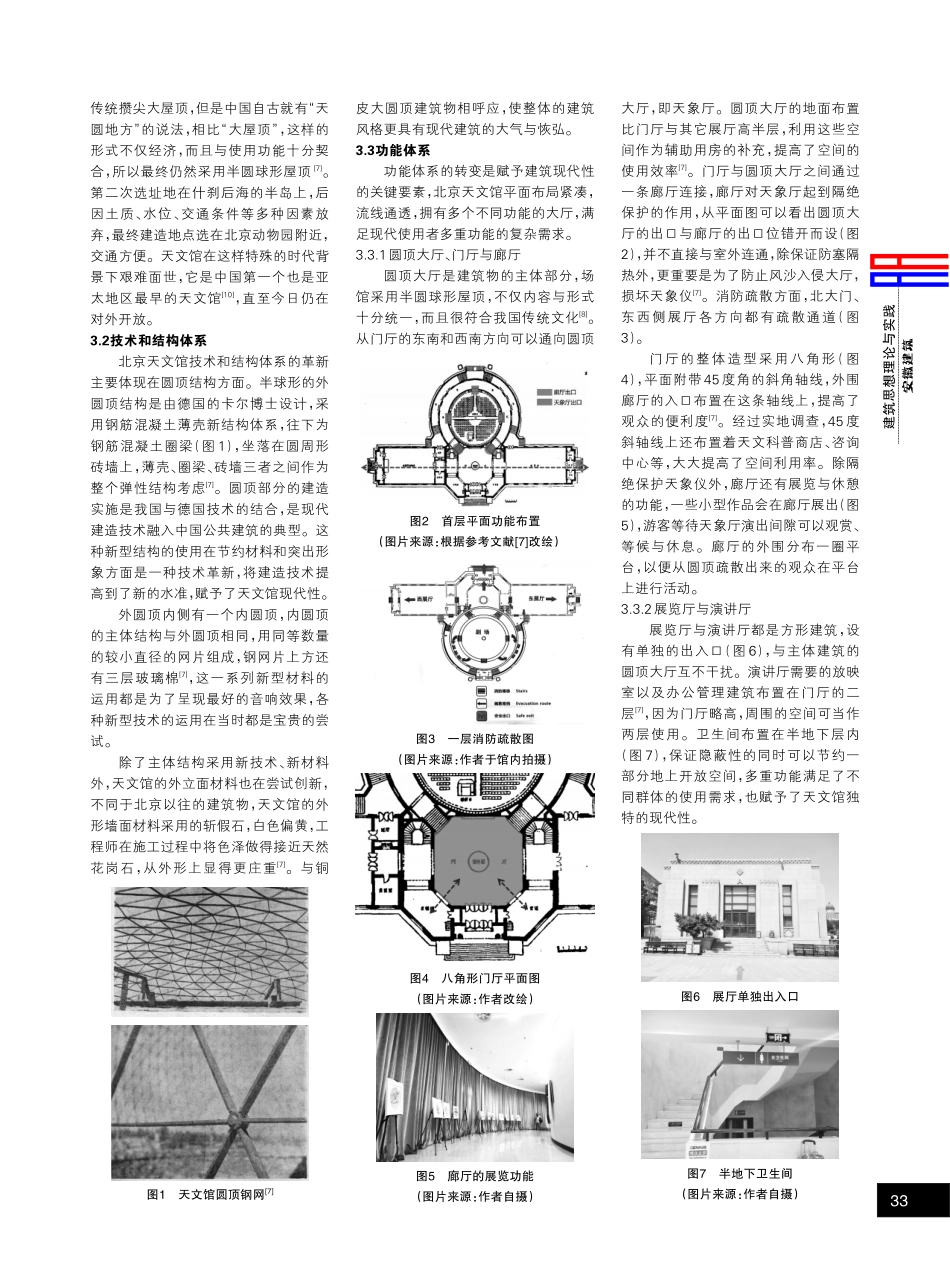

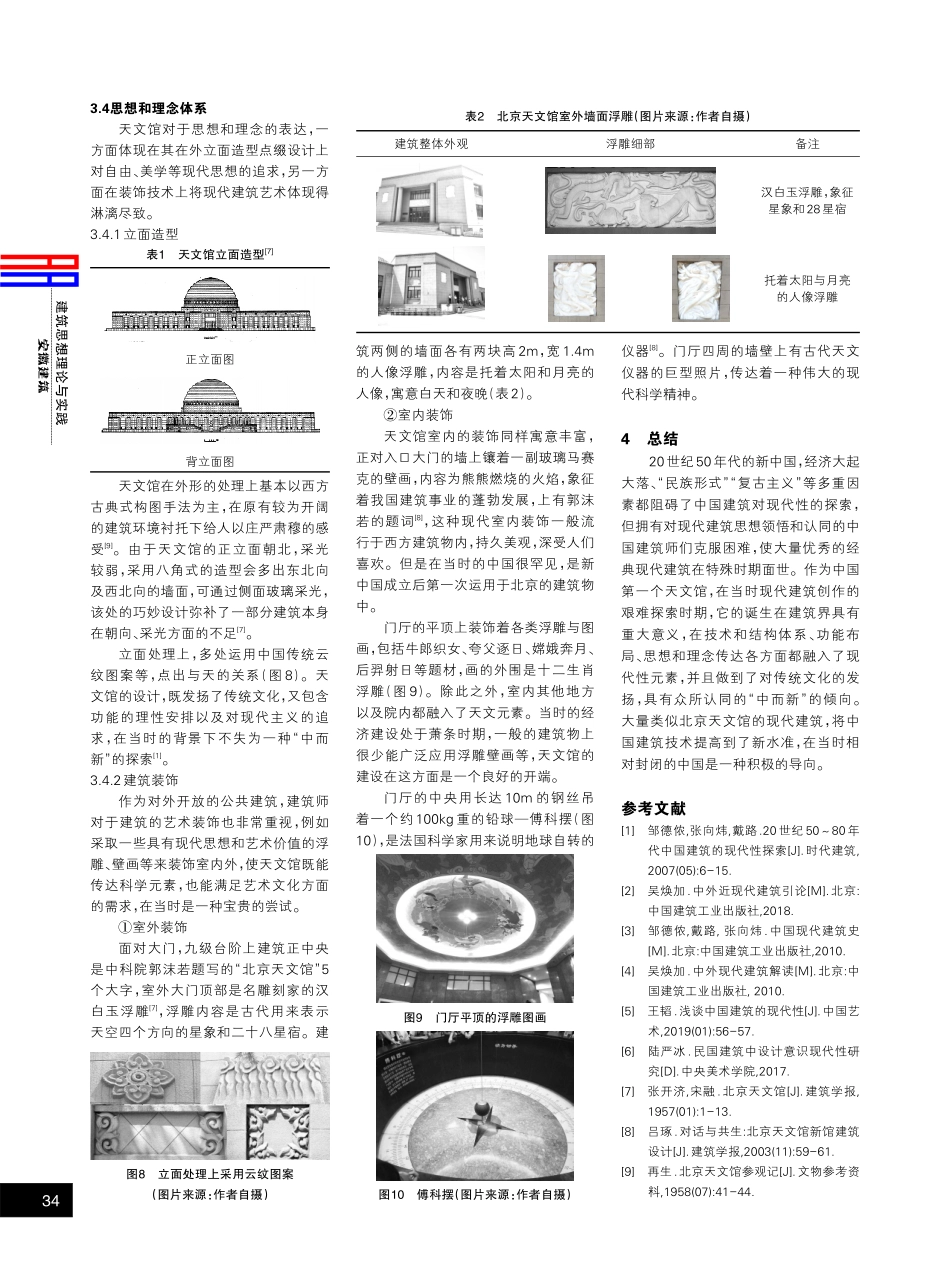

安徽建筑中图分类号:TU-86文献标识码:A文章编号:1007-7359(2023)5-0032-03DOI:10.16330/j.cnki.1007-7359.2023.5.0091建筑的现代性关于建筑的现代性问题,本文引用邹德侬的理论,认为工业革命所产生的技术、社会和文化等方面的变革带给建筑新的属性,体现为建筑体系的变革[1-2]。①技术体系引导。现代建筑发展的基本条件是新型建筑材料和技术为建筑带来的革新。中国传承了几千年的以木结构为主的主流体系,在封建保守的时代发挥着重要作用,却受到现代技术的挑战[3]。中国建筑从传统的手工业自然材料逐步转变为工业社会的钢结构、钢筋混凝土组成的新型结构体系[1]。这些新型结构的应用将建筑技术提高到了新的水准,北京天文馆天象厅圆顶即采用钢筋混凝土薄壳。②功能体系的转变。中国现代建筑是在国际现代建筑运动的影响下逐步发展的,国际现代建筑中对现代性进行了界定,即现代建筑有现代社会需求的全新内容,包括新材料、新设备、新结构与新形式等[4]。建筑的现代性就是从传统手工业对建筑的单一需求转变为工业社会对建筑的复杂需求[1]。③思想和理念的转变。理性、自由和进步是推动建筑现代性发展的强大动力,这种理念为建筑带来了美学特质[5]。在功能和经济基础上应当进行建筑艺术的处理,适应客观实际需要[6]。这个时期的建筑设计表达了早期对现代性的追求,开放自由的建筑思想取代了封闭的建筑创作思想。北京天文馆在这样的背景下应运而生,其立面造型设计包含了功能的理性安排以及对现代主义的追求。220世纪中期中国建筑的现代性实践早在20世纪初,大批中国学生赴海外进行建筑学深造,1920年代末学成归来的建筑师在中国陆续开展了现代建筑初探索,现代建筑在弱势中起步[1],此时钢筋混凝土结构已广泛运用到建筑创作中,无论是从建筑形态还是建造技术上,当时的一部分建筑已初步具备现代建筑的特征,但正当现代思想影响中国建筑创作时,进入了长期战乱时代。现代建筑思想真正走入中国建筑是在1950年代,20世纪中期是一个承上启下的节点,拥有20世纪上半叶现代思想的积累,同时开启了现代建筑创作的新篇章。1950年代之初,新中国刚成立时期经济实力不强,“短缺经济”状态一直持续,经济条件对现代性建筑的探索形成了无形阻碍。在这种艰难条件下,中国建筑师仍极力探索,从中国国情出发,使中国建筑现代化,因其受教育期间正值经典现代建筑发展时期,拥有了对现代建筑原则的领悟和对思想理念的认同观念[1]。中国建筑的创作随着当时经济发...