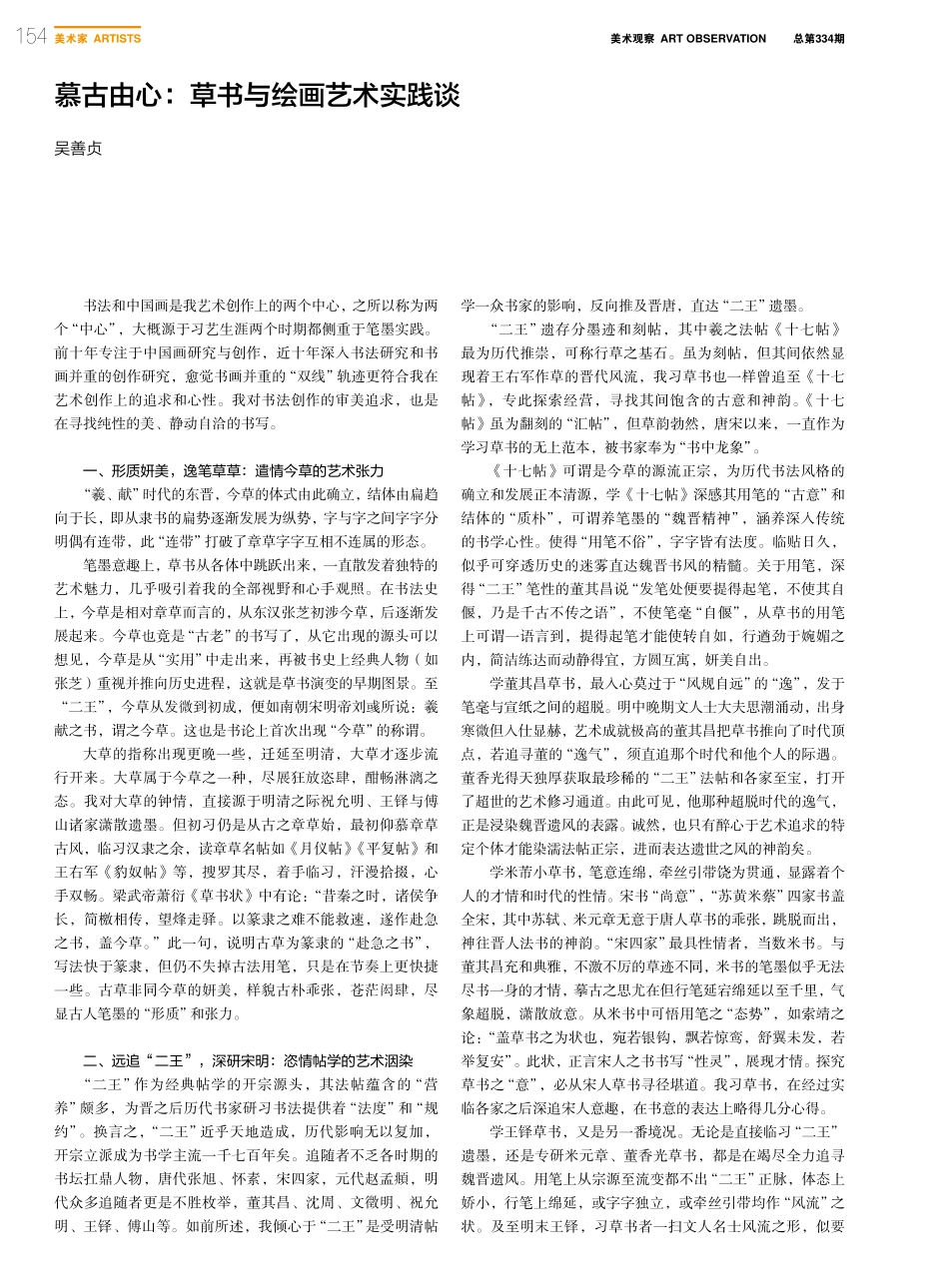

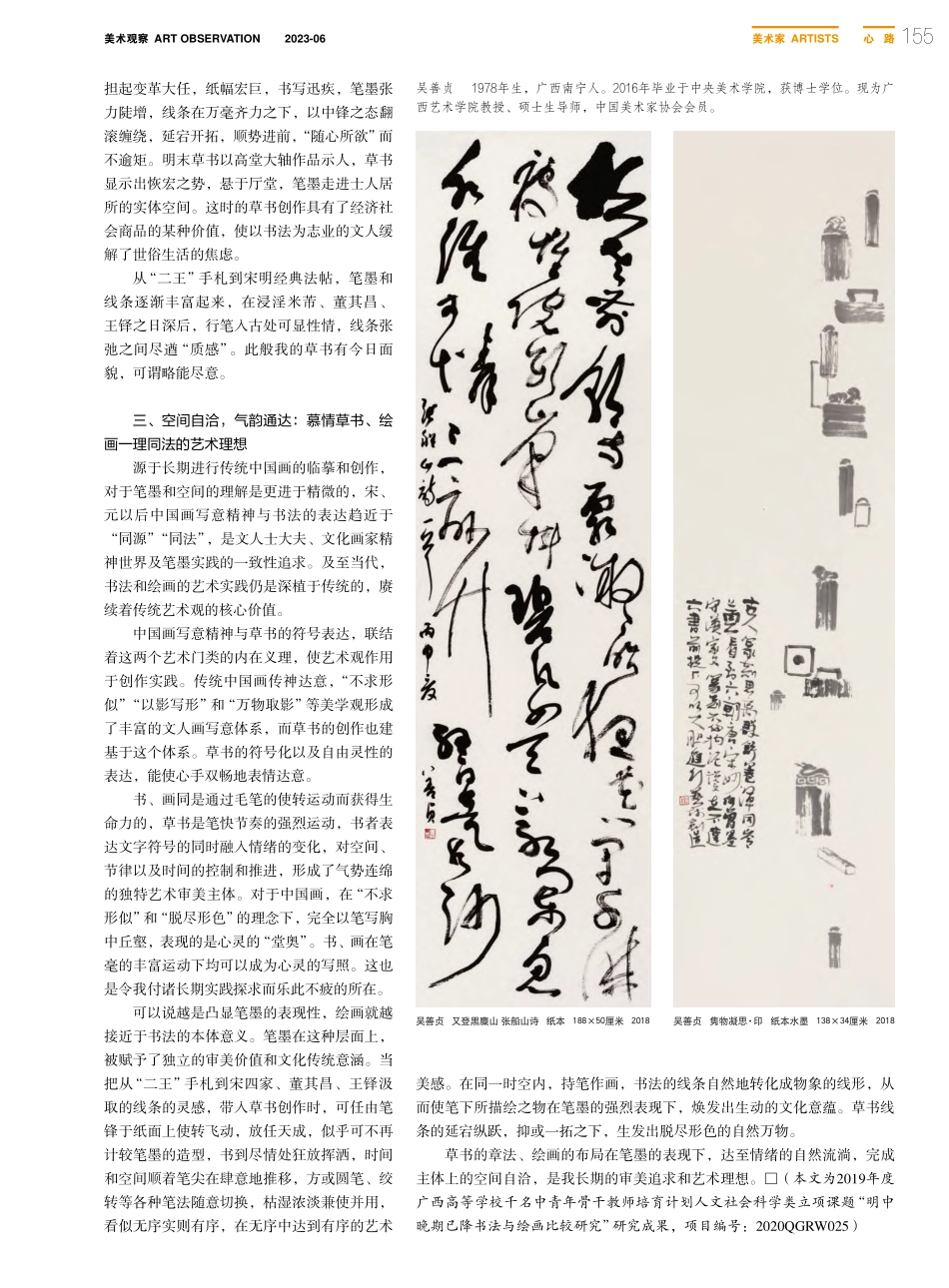

154美术家ARTISTS美术观察ARTOBSERVATION总第334期书法和中国画是我艺术创作上的两个中心,之所以称为两个“中心”,大概源于习艺生涯两个时期都侧重于笔墨实践。前十年专注于中国画研究与创作,近十年深入书法研究和书画并重的创作研究,愈觉书画并重的“双线”轨迹更符合我在艺术创作上的追求和心性。我对书法创作的审美追求,也是在寻找纯性的美、静动自洽的书写。一、形质妍美,逸笔草草:遣情今草的艺术张力“羲、献”时代的东晋,今草的体式由此确立,结体由扁趋向于长,即从隶书的扁势逐渐发展为纵势,字与字之间字字分明偶有连带,此“连带”打破了章草字字互相不连属的形态。笔墨意趣上,草书从各体中跳跃出来,一直散发着独特的艺术魅力,几乎吸引着我的全部视野和心手观照。在书法史上,今草是相对章草而言的,从东汉张芝初涉今草,后逐渐发展起来。今草也竟是“古老”的书写了,从它出现的源头可以想见,今草是从“实用”中走出来,再被书史上经典人物(如张芝)重视并推向历史进程,这就是草书演变的早期图景。至“二王”,今草从发微到初成,便如南朝宋明帝刘彧所说:羲献之书,谓之今草。这也是书论上首次出现“今草”的称谓。大草的指称出现更晚一些,迁延至明清,大草才逐步流行开来。大草属于今草之一种,尽展狂放恣肆,酣畅淋漓之态。我对大草的钟情,直接源于明清之际祝允明、王铎与傅山诸家潇散遗墨。但初习仍是从古之章草始,最初仰慕章草古风,临习汉隶之余,读章草名帖如《月仪帖》《平复帖》和王右军《豹奴帖》等,搜罗其尽,着手临习,汗漫拾掇,心手双畅。梁武帝萧衍《草书状》中有论:“昔秦之时,诸侯争长,简檄相传,望烽走驿。以篆隶之难不能救速,遂作赴急之书,盖今草。”此一句,说明古草为篆隶的“赴急之书”,写法快于篆隶,但仍不失掉古法用笔,只是在节奏上更快捷一些。古草非同今草的妍美,样貌古朴乖张,苍茫闳肆,尽显古人笔墨的“形质”和张力。二、远追“二王”,深研宋明:恣情帖学的艺术洇染“二王”作为经典帖学的开宗源头,其法帖蕴含的“营养”颇多,为晋之后历代书家研习书法提供着“法度”和“规约”。换言之,“二王”近乎天地造成,历代影响无以复加,开宗立派成为书学主流一千七百年矣。追随者不乏各时期的书坛扛鼎人物,唐代张旭、怀素,宋四家,元代赵孟頫,明代众多追随者更是不胜枚举,董其昌、沈周、文徵明、祝允明、王铎、傅山等。如前所述,我倾心于“二王”是受明清帖学一众书家的影...