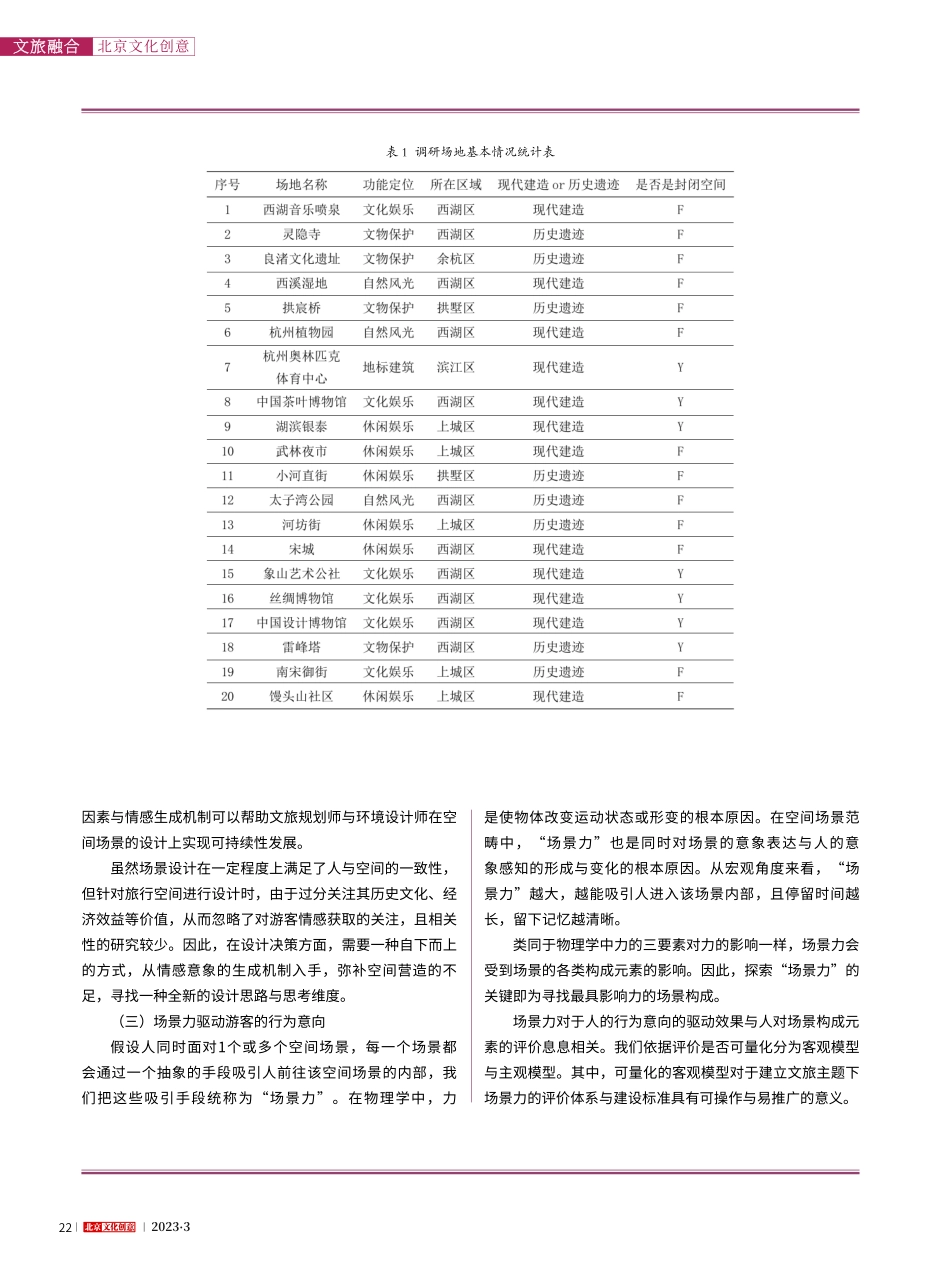

20文旅融合北京文化创意北京文化创意2023.3摘要:通过游客对场景情感的评价,可以引导城市文旅空间场景的改善。然而,由于现有的场景评价大多停留在经济效益与功能性陈设上,与互联网驱动下的新型文旅场景的设计和现实的游客感知始终存在一定的偏差,其场景创建与设计更新的过程需要融入多元化的理论与实践手法。本文以20个杭州文旅空间为例,通过引入场景力这一概念构建游客对场景感知的量化模型,得出场景设计的构成因子对游客的主观感知具有一定的影响,并据此为文旅空间的场景设计优化提供新的方法论。关键词:场景力场景感知文旅空间基于场景感知的文旅空间场景力量化与设计法则研究—以20个杭州文旅空间为例*朱宸金淑敏石坚韧引言了解游客对场景意象的感知方式可以为城市文旅空间的设计改善提供思路。凯文·林奇在《城市意象》中通过个性、结构、意义三部分归纳概括了城市意象的生成方式。但在现如今这个智媒与体验型经济的时代背景下,游客对场景意象的感知程度往往取决于游客的综合感受,而不是单独场景的渲染。在旅行的过程中,场景通过一定的方式与场景之外的人产生一定的联系,其虚无、不可测。然而,日常的生活经验告诉我们,空间层次与场景的构成极其丰富多彩,从微观角度看,空间场景对人的吸引往往由丰富的元素构成,同时,其以一种相对恒定的方式集合起来并通过情感意象作用于人的行为判断。对于文旅空间场景的评价体系,在目前的市场中以评分体制与语言评价体系为主。其中,大众媒介中的评分体系完全数字化,与背后影响因素的关联性断裂,场景主体很难通过单一的评分进行合理、直接的更改;而语言评价体系由于其数据冗杂、整合困难,信息片面、主观等问题,导致利用率低下,因此现存的主流评价方式,其往往仅停留在评价阶段,并未对场景的二次设计与评价升级产生积极的作用。随着“场景旅行”模式的不断推广,在构建场景意象的过程中,由其抽象化的本质所带来的相关性问题逐渐显现,如:设计师与开发商过多基于城市整体顶层规划与商业逻辑而考量,忽视了底层大众情感感知与单体空间的设计优化,从而导致情感互动失效;再者,网红效应下,场景设计过于注重数字化媒介的二维视觉表达,轻视了线下场景体验的多感官综合影响力。因此,本研究采用了“场景力”这个概念,利用场景构成要素进行拆解,并根据实际场景进行量化分析,使之符合地方文化特征后以寻找其中的相关性联系。针对空间场景营造的理论与场景力的定义有很多。“场景力”这一概...