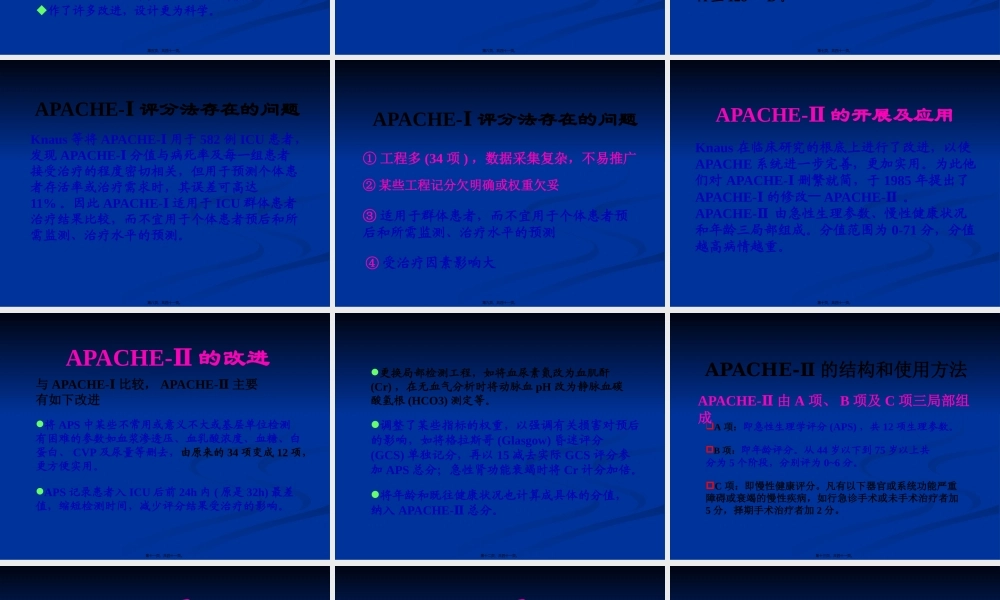

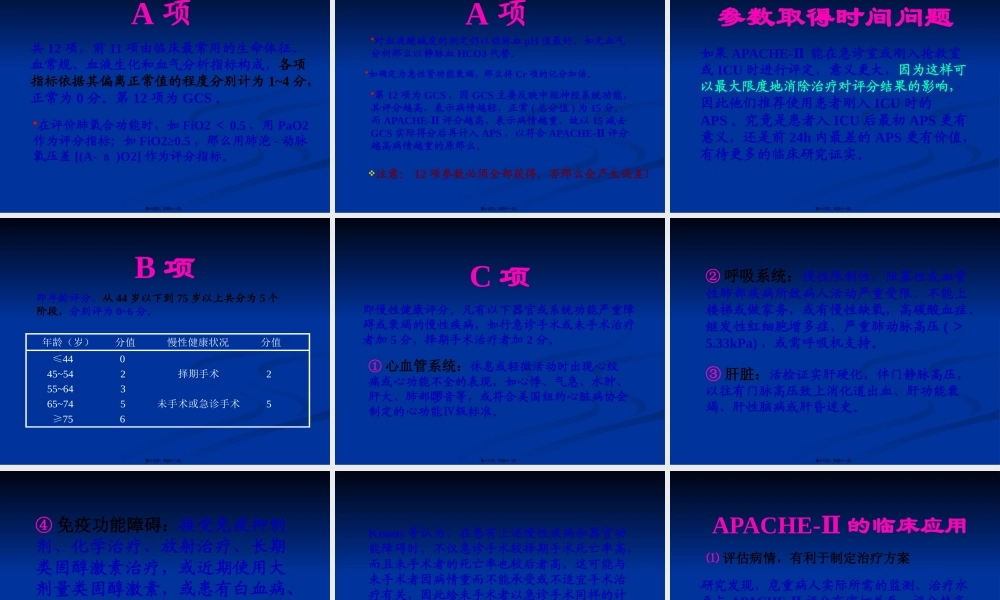

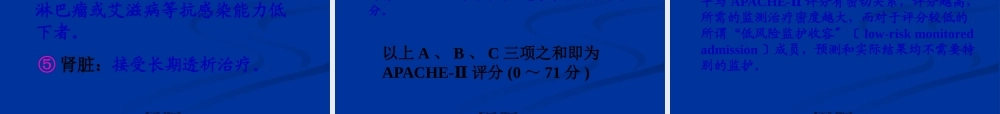

APACHE评分系统的临床应用EICU第一页,共四十一页。从70年代起,为了解危重病人病情的严重程度,选择正确的治疗方法,需要一种客观的、简便而实用的、能评估病情并对预后做出预测的评估方法,由此产生了多种评分系统。•治疗干预评分系统(TISS)•创伤评分系统(TSS)•急性生理和慢性健康状况评估(APACHE)•简化生理评分系统(SAPS)第二页,共四十一页。APACHE的开展过程1978年在美国健康治疗财政署(U.S.HealthCareFinacialAdministration)的资助下,由华盛顿大学医学中心的Knaus医生领导的研究小组开始进行评分的研究工作。经过3年努力和对2000份病例的研究,Knaus小组于1981年提出了APACHE原型(即APACHE-)Ⅰ。第三页,共四十一页。APACHE-Ⅰ由两局部组成:其一是反映急性疾病严重程度的急性生理学评分(acutephysiologyscore,APS),它以能代表全身主要器官系统功能的最常用的生理指标即“生命体征〞和血液化验为根底;其二是患病前的慢性健康状况评分(chronichealthscore,CHS)。第四页,共四十一页。APACHE-Ⅰ在推荐使用过程中,发现因参数多(34项),有些难以采集,临床使用不便,有些工程趋于淘汰,因此影响APACHE评分的准确性。APACHE-Ⅱ于1985年推出,简便可靠,设计合理,预测准确,目前使用最为普遍,已被广泛用于危重病患者的病情分类和预后的预测,它可对患者的病情做出定量的评价,分值越高,表示病情越重,预后越差,病死率越高。APACHE-1989Ⅲ年在APACHE-Ⅱ的根底上作了许多改进,设计更为科学。第五页,共四十一页。APACHE-Ⅰ评分方法在患者入ICU后的前32h内,检查并记录其34项生理学参数,选择这些参数的最差值进行评分,每项参数的分值0~4分,各项分值之和即为急性生理状况评分(APS),最低0分,最高128分。第六页,共四十一页。慢性健康状况评分(CHS)那么是指患者入ICU前3~6个月的健康状况,以字母A~D表示:A-健康,无功能障碍;B-轻至中度活动受限的慢性疾病;C-病症严重,但不严重限制活动的慢性疾病;D-活动严重受限,如卧床不起或需住院的慢性疾病。APS与CHS组合在一起即为APACHE-Ⅰ的总分值,其范围为0~A至128~D。APACHE-Ⅰ评分方法第七页,共四十一页。APACHE-Ⅰ评分法存在的问题Knaus等将APACHE-Ⅰ用于582例ICU患者,发现APACHE-Ⅰ分值与病死率及每一组患者接受治疗的程度密切相关,但用于预测个体患者存活率或治疗需求时,其误差可高达11%。因此APACHE-Ⅰ适用于ICU群体患者治疗结果比较,而不宜用于个体患者预后...