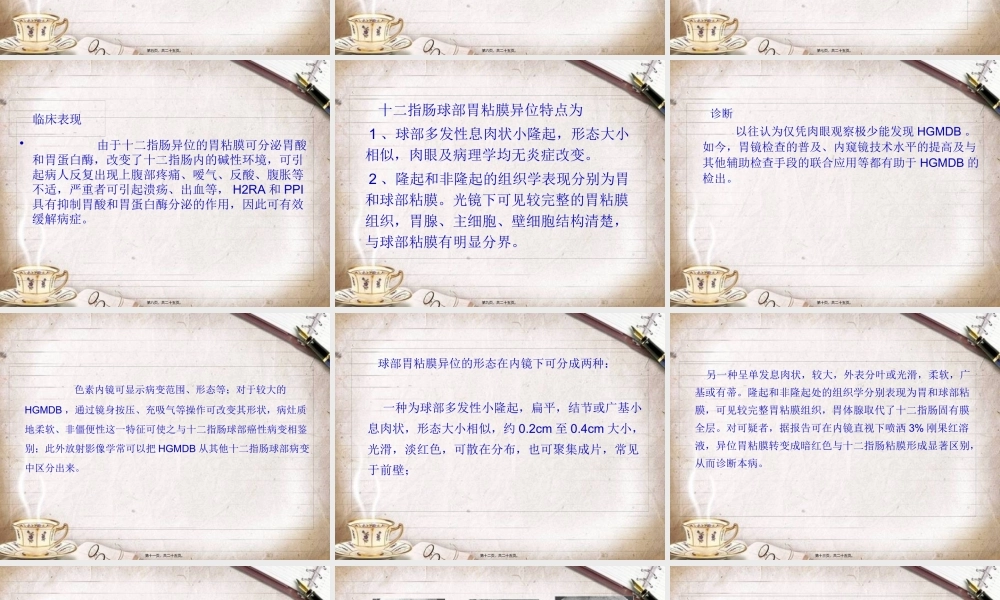

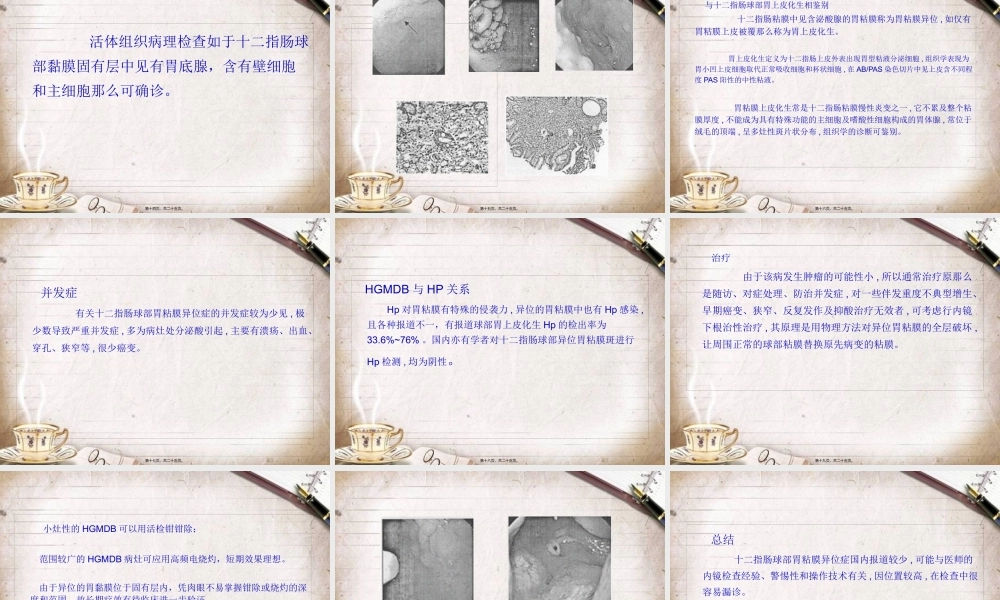

十二指肠球部胃黏膜异位第一页,共二十五页。概述胃粘膜异位症是一种少见的先天性胚胎剩余病变,可发生在消化管或内胚层分化形成的器官,胃粘膜斑是胃粘膜异位症镜下的特征性表现。第二页,共二十五页。胃粘膜斑常见部位有食管43.41%,十二指肠球部26.67%,麦克尔憩室13.50%,年龄、性别差异无显著性。十二指肠球部胃粘膜异位较少见,发生率0.5%~2%。第三页,共二十五页。十二指肠球部胃黏膜异位(heterotopicgastricmucosaintheduodenalbulb,HGMDB):是指在十二指肠球部黏膜固有层内存在胃底腺组织。第四页,共二十五页。该病较少见,1970年Belber和Musik首先在内镜下描述了本病的特征。第五页,共二十五页。异位胃粘膜通常发生在十二指肠球部上壁,常呈单发的扁平微隆起,粉红色,直径0.1一1cm,少数类似无蒂息肉样改变,甚至会全周粘膜隆起,引起球腔狭窄,病理组织学表现为十二指肠粘膜被有秩序排列的胃体腺取代。第六页,共二十五页。发病机理多数认为与先天性胚胎内胚层分化异常有关,也可能与高浓度酸环境、慢性炎症刺激有关。第七页,共二十五页。临床表现•由于十二指肠异位的胃粘膜可分泌胃酸和胃蛋白酶,改变了十二指肠内的碱性环境,可引起病人反复出现上腹部疼痛、嗳气、反酸、腹胀等不适,严重者可引起溃疡、出血等,H2RA和PPI具有抑制胃酸和胃蛋白酶分泌的作用,因此可有效缓解病症。第八页,共二十五页。十二指肠球部胃粘膜异位特点为1、球部多发性息肉状小隆起,形态大小相似,肉眼及病理学均无炎症改变。2、隆起和非隆起的组织学表现分别为胃和球部粘膜。光镜下可见较完整的胃粘膜组织,胃腺、主细胞、壁细胞结构清楚,与球部粘膜有明显分界。第九页,共二十五页。诊断以往认为仅凭肉眼观察极少能发现HGMDB。如今,胃镜检查的普及、内窥镜技术水平的提高及与其他辅助检查手段的联合应用等都有助于HGMDB的检出。第十页,共二十五页。色素内镜可显示病变范围、形态等;对于较大的HGMDB,通过镜身按压、充吸气等操作可改变其形状,病灶质地柔软、非僵便性这一特征可使之与十二指肠球部癌性病变相鉴别;此外放射影像学常可以把HGMDB从其他十二指肠球部病变中区分出来。第十一页,共二十五页。球部胃粘膜异位的形态在内镜下可分成两种:一种为球部多发性小隆起,扁平,结节或广基小息肉状,形态大小相似,约0.2cm至0.4cm大小,光滑,淡红色,可散在分布,也可聚集成片,常见于前壁;第十二页,共二十五页。另一种呈单发息肉状,较大,外表分叶或...