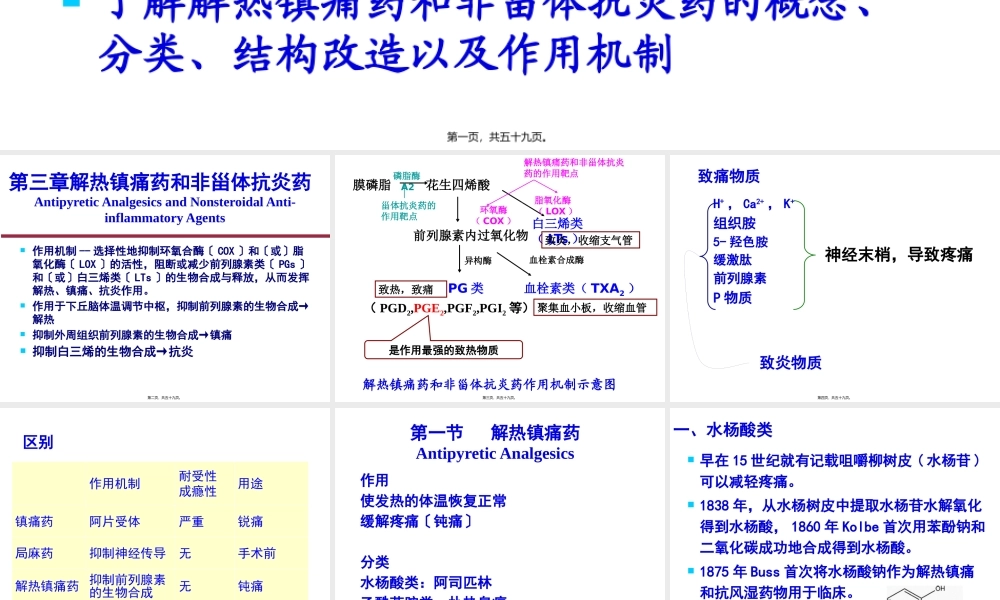

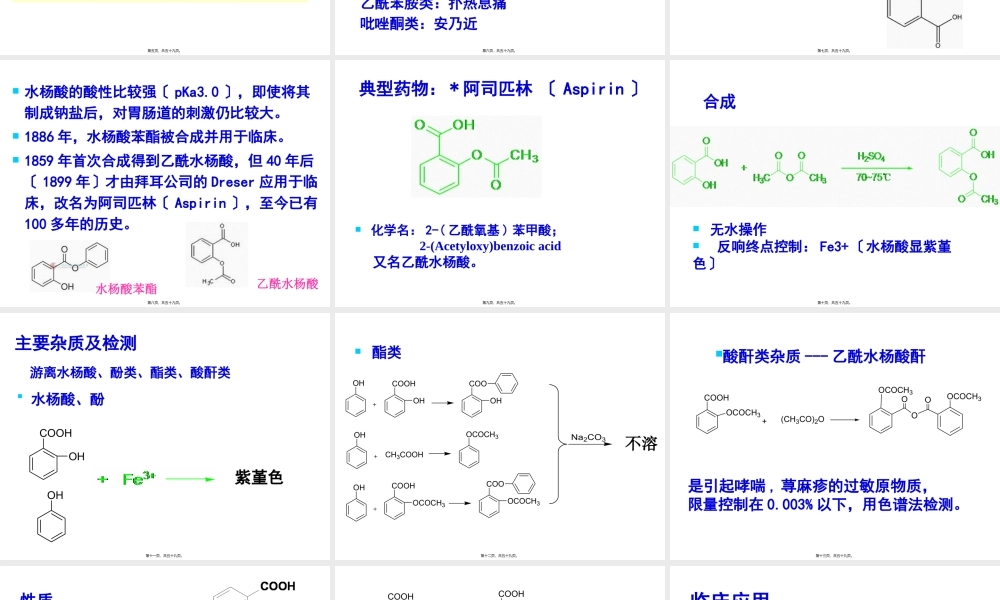

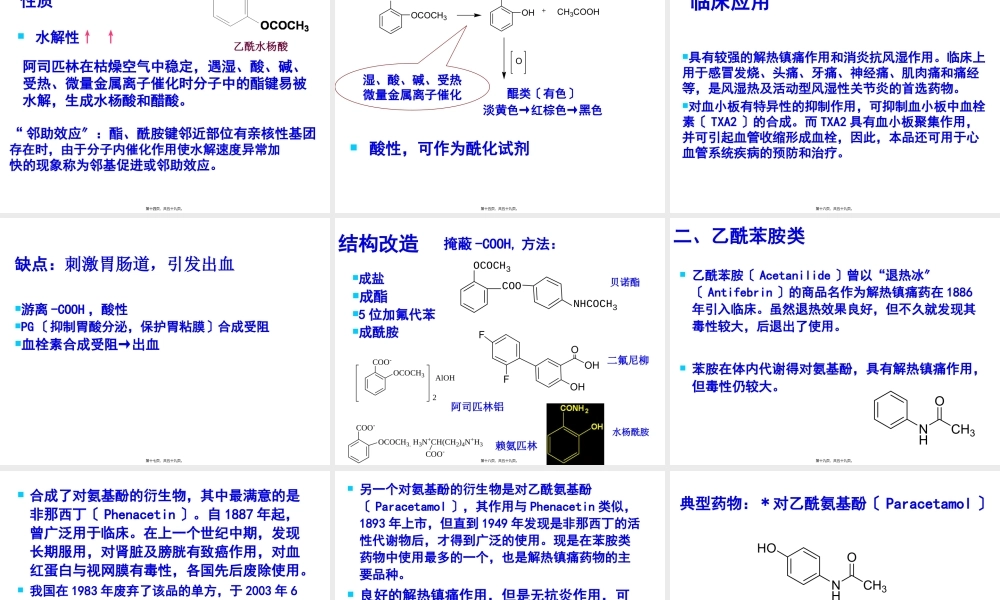

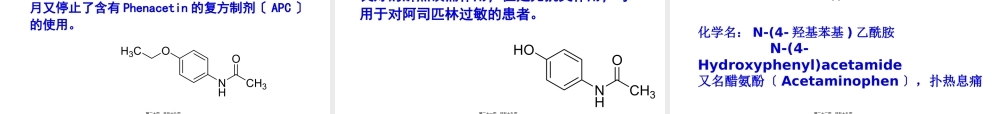

第三章解热镇痛药和非甾体抗炎药AntipyreticAnalgesicsandNonsteroidalAnti-inflammatoryAgents学习目标掌握典型药物的化学结构、理化性质及作用特点;非甾体抗炎药结构类型理解阿司匹林的化学名、合成路线;芳基丙酸类非甾体抗炎药的构效关系了解解热镇痛药和非甾体抗炎药的概念、分类、结构改造以及作用机制第一页,共五十九页。第三章解热镇痛药和非甾体抗炎药AntipyreticAnalgesicsandNonsteroidalAnti-inflammatoryAgents作用机制--选择性地抑制环氧合酶〔COX〕和〔或〕脂氧化酶〔LOX〕的活性,阻断或减少前列腺素类〔PGs〕和〔或〕白三烯类〔LTs〕的生物合成与释放,从而发挥解热、镇痛、抗炎作用。作用于下丘脑体温调节中枢,抑制前列腺素的生物合成→解热抑制外周组织前列腺素的生物合成→镇痛抑制白三烯的生物合成→抗炎第二页,共五十九页。解热镇痛药和非甾体抗炎药作用机制示意图(PGD2,PGE2,PGF2,PGI2等)磷脂酶A2环氧酶(COX)异构酶膜磷脂花生四烯酸前列腺素内过氧化物PG类是作用最强的致热物质脂氧化酶(LOX)白三烯类(LTs)血栓素合成酶血栓素类(TXA2)解热镇痛药和非甾体抗炎药的作用靶点甾体抗炎药的作用靶点致炎,收缩支气管聚集血小板,收缩血管致热,致痛第三页,共五十九页。致痛物质H+,Ca2+,K+组织胺5-羟色胺缓激肽前列腺素P物质神经末梢,导致疼痛致炎物质第四页,共五十九页。区别作用机制耐受性成瘾性用途镇痛药阿片受体严重锐痛局麻药抑制神经传导无手术前解热镇痛药抑制前列腺素的生物合成无钝痛第五页,共五十九页。第一节解热镇痛药AntipyreticAnalgesics作用使发热的体温恢复正常缓解疼痛〔钝痛〕分类水杨酸类:阿司匹林乙酰苯胺类:扑热息痛吡唑酮类:安乃近第六页,共五十九页。一、水杨酸类早在15世纪就有记载咀嚼柳树皮(水杨苷)可以减轻疼痛。1838年,从水杨树皮中提取水杨苷水解氧化得到水杨酸,1860年Kolbe首次用苯酚钠和二氧化碳成功地合成得到水杨酸。1875年Buss首次将水杨酸钠作为解热镇痛和抗风湿药物用于临床。第七页,共五十九页。水杨酸的酸性比较强〔pKa3.0〕,即使将其制成钠盐后,对胃肠道的刺激仍比较大。1886年,水杨酸苯酯被合成并用于临床。1859年首次合成得到乙酰水杨酸,但40年后〔1899年〕才由拜耳公司的Dreser应用于临床,改名为阿司匹林〔Aspirin〕,至今已有100多年的历史。水杨酸苯酯乙酰水杨酸第八页,共五十九页。典型药物:*阿司匹林〔Aspirin〕化...