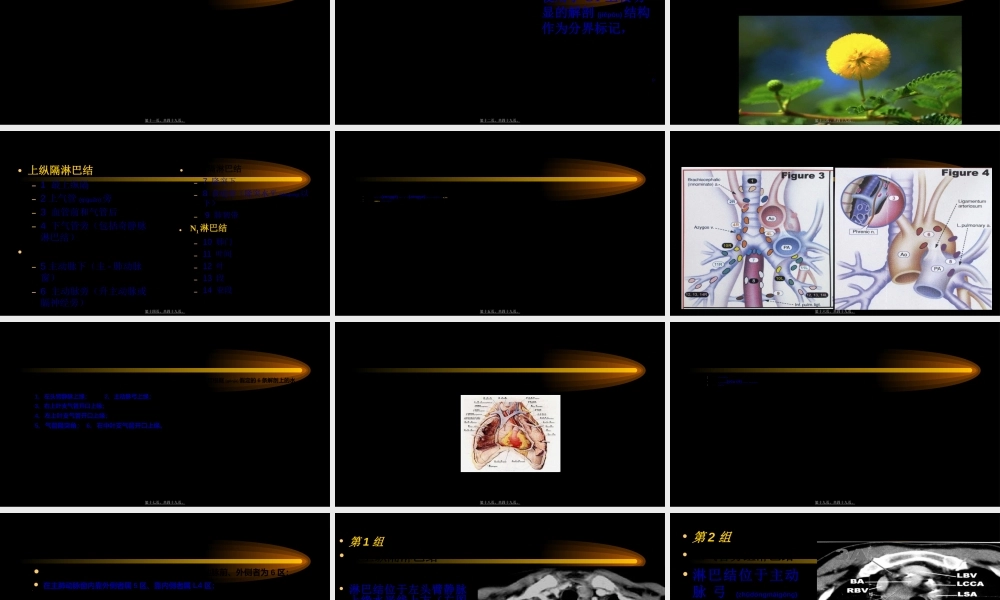

纵隔(zònggé)淋巴转移的CT展示(根据1996AJCC-UICC区域淋巴结分类标准)阳新县中医院肿瘤科陈洪海第一页,共四十九页。第一页,共四十九页。纵隔解剖分区•纵隔四分法解剖学常采用四分法,即以胸骨角和第4胸椎(xiōngzhuī)体下缘的平面,将纵隔分为上纵隔和下纵隔,下纵隔又以心包的前、后壁为界划分为前纵隔、中纵隔和后纵隔。第二页,共四十九页。第二页,共四十九页。•临床(línchuánɡ)上多采用三分法,即以气管和支气管的前壁以及心包后壁为界分为前纵隔和后纵隔又以胸骨角平面分为上纵隔和下纵隔。第三页,共四十九页。第三页,共四十九页。一、背景一、背景(bèijǐng)(bèijǐng)材料材料第四页,共四十九页。第四页,共四十九页。•在过去(guòqù)的10年里,肺癌分期的区域淋巴结分组标准一直是两套系统共用:AJCC(美国癌症协会)标准ATS(美国胸科学会)标准第五页,共四十九页。第五页,共四十九页。(měiɡuó)•1978年,Naruke按照胸部(xiōnɡbù)淋巴引流将淋巴结分为13组,并绘制了淋巴结群位置图。1979年的AJCC采纳了该分类法,并进一步将其分为上纵隔区和下纵隔区。第六页,共四十九页。第六页,共四十九页。•上纵隔区包括:1、最上纵隔组2、上气管旁组3、血管前气管后组4、下气管旁组5、主动脉窗组6、主动脉旁组(升主动脉、主动脉弓(zhǔdòngmàigōng)、膈神经)第七页,共四十九页。第七页,共四十九页。(áizhènɡ)•下纵隔区包括:7、隆突下组8、食管(shíguǎn)旁组9、肺韧带组(包括双侧肺静脉)10、肺门组11、叶间组12、肺叶组13、肺段组第八页,共四十九页。第八页,共四十九页。(měiɡuó)•1983年,ATS在AJCC分类法的基础上作了改进,提出(tíchū)新的胸内淋巴结分类法,即ATS标准。第九页,共四十九页。第九页,共四十九页。•1、取消最上纵隔组和肺门组,前者并入气管旁组,后者改名为气管支气管组和支气管周围组•2、增加锁骨上组•3、明确(míngquè)第4组和第10组的界限•4、取消了肺韧带组,将其纳入食管旁组•5、将12、13组取消,与11组总称为肺内淋巴结组第十页,共四十九页。第十页,共四十九页。(liánméng)•长期以来,JACC和ATS标准同时使用,在影像学及临床诊断中有时不免会产生混乱。•1996年,AJCC参照ATS标准,对原来的JACC标准进行修改,提出胸内淋巴结的14组新分类法,该标准同年在国际抗癌联盟(UICC)大会通过(tōngguò),此即1996JACC-UICC分类标准。1997年,获得国际TNM分期委...