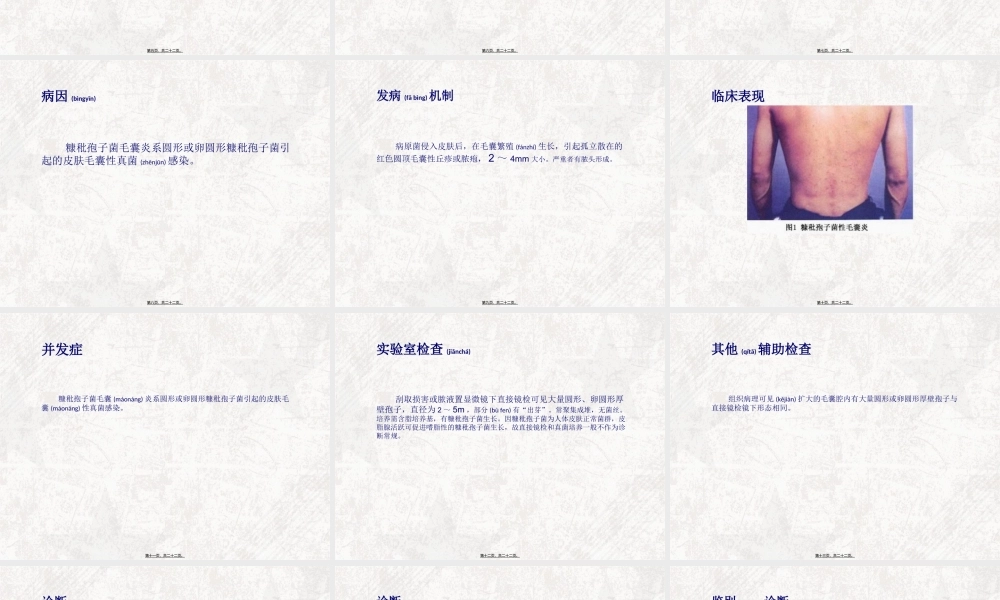

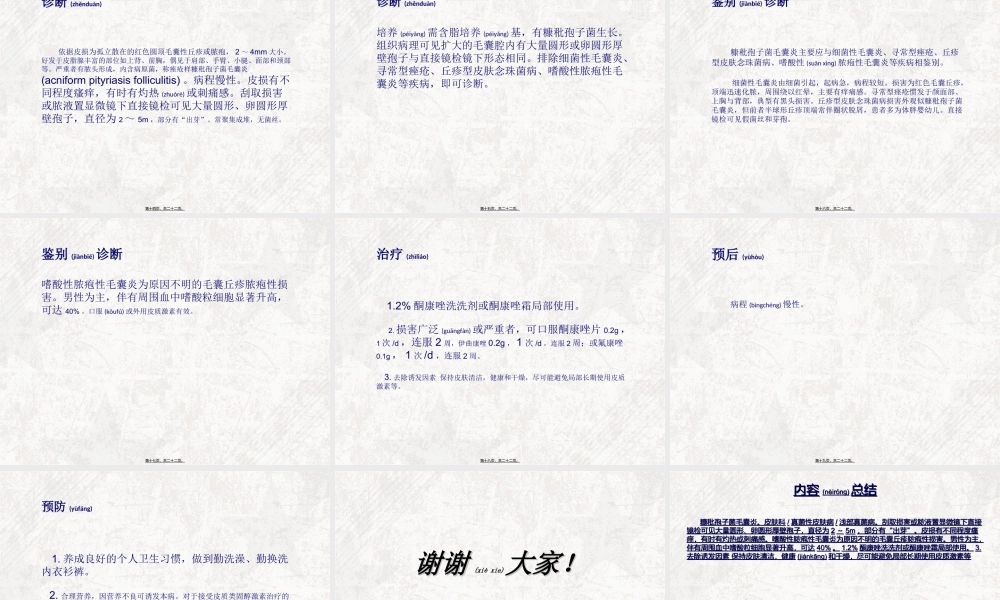

糠秕(kāngbǐ)孢子菌毛囊炎大头(dàtóu)医生编辑整理第一页,共二十二页。第一页,共二十二页。英文名称pityriasisfolliculitis第二页,共二十二页。第二页,共二十二页。类别(lèibié)皮肤科/真菌性皮肤病/浅部真菌病第三页,共二十二页。第三页,共二十二页。ICD号B36.8第四页,共二十二页。第四页,共二十二页。概述(ɡàishù)糠秕孢子(bāozǐ)菌毛囊炎系圆形或卵圆形糠秕孢子(bāozǐ)菌引起的皮肤毛囊性真菌感染。1973年由Potter正式报道和命名。多见于年轻患者。皮损为孤立散在的红色圆顶毛囊性丘疹或脓疱。排除细菌性毛囊炎、寻常型痤疮、丘疹型皮肤念珠菌病、嗜酸性脓疱性毛囊炎等疾病,即可诊断。损害广泛或严重者,可口服酮康唑片。第五页,共二十二页。第五页,共二十二页。流行病学(liúxínɡbìnɡxué)本病分布世界各地,但多见于热带、亚热带和温带地区,以南美、非洲和东南亚更为常见(chánɡjiàn),在我国,花斑癣的发病率南方高于北方。在热带地区,约有50%的人群患本病。患者中多为成年人,男性多于女性,青壮年多于老年人。有人认为此病具有家族易感性,家祖同患本病者占5.8%~18.8%,夫妻同患本病者约占6%。发病有明显的季节性,一般冬季好转,夏季发作,但在炎热的热带和亚热带地区有不少患者终年存在。发病为整个真菌感染的5%左右。第六页,共二十二页。第六页,共二十二页。流行病学(liúxínɡbìnɡxué)最近,有人(AlSogairSM.等,1991)调查了1984~1988年,26个不同国籍的4294例皮肤真菌(zhēnjūn)感染患者,结果发现,花斑癣占所有真菌(zhēnjūn)感染者的30.9%。第七页,共二十二页。第七页,共二十二页。病因(bìngyīn)糠秕孢子菌毛囊炎系圆形或卵圆形糠秕孢子菌引起的皮肤毛囊性真菌(zhēnjūn)感染。第八页,共二十二页。第八页,共二十二页。发病(fābìng)机制病原菌侵入皮肤后,在毛囊繁殖(fánzhí)生长,引起孤立散在的红色圆顶毛囊性丘疹或脓疱,2~4mm大小。严重者有脓头形成。第九页,共二十二页。第九页,共二十二页。临床表现第十页,共二十二页。第十页,共二十二页。并发症糠秕孢子菌毛囊(máonáng)炎系圆形或卵圆形糠秕孢子菌引起的皮肤毛囊(máonáng)性真菌感染。第十一页,共二十二页。第十一页,共二十二页。实验室检查(jiǎnchá)刮取损害或脓液置显微镜下直接镜检可见大量圆形、卵圆形厚壁孢子,直径为2~5m,部分(bùfen)有“出芽”。常聚集成堆,无菌丝。培养需含脂培养基,有糠...