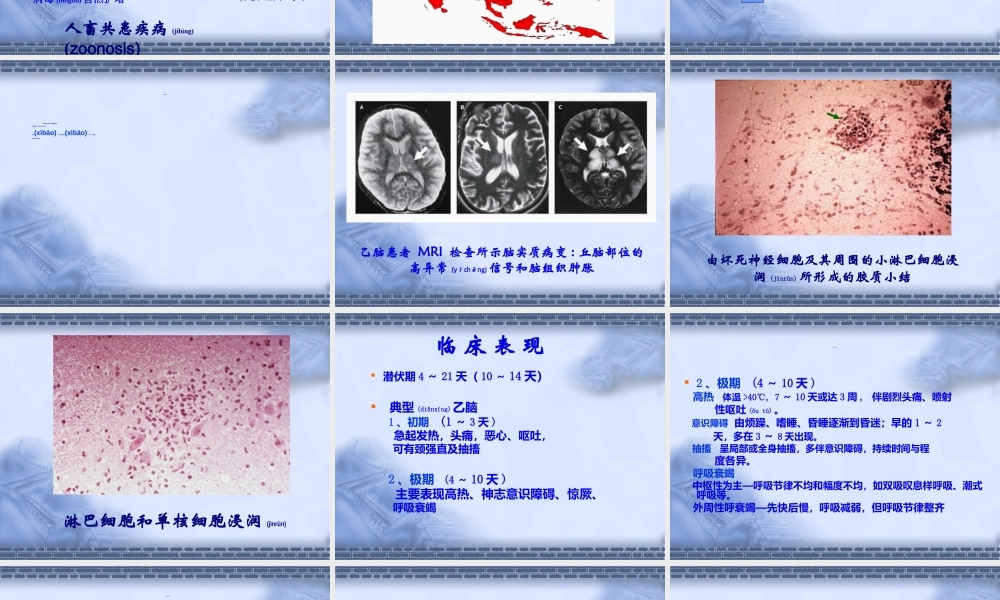

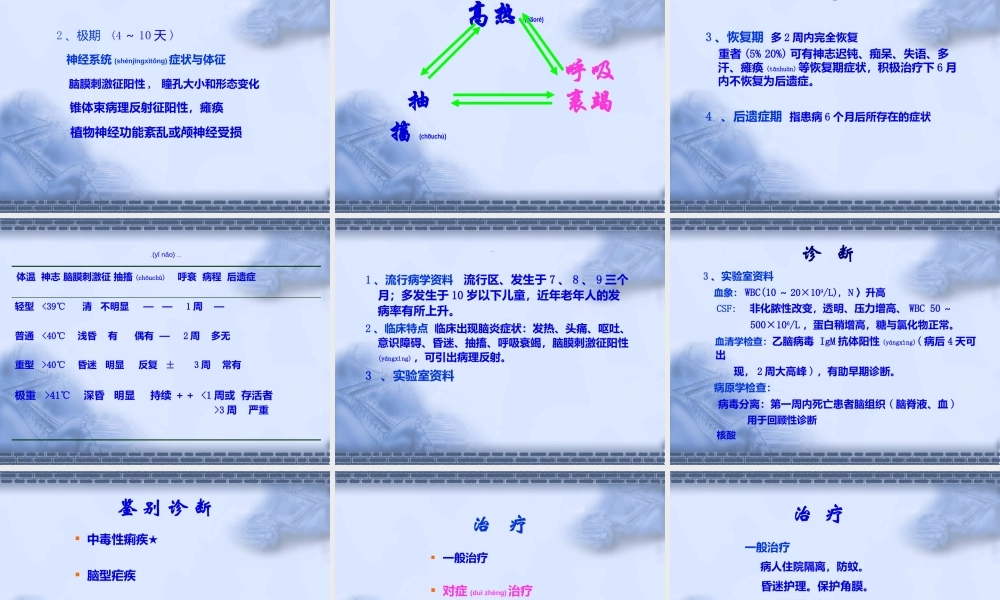

流行性乙型脑炎(nǎoyán)EpidemicencephalitisB中南大学湘雅医院传染病学教研室谭德明概述流行性乙型脑炎(Japaneseencephalitis),简称乙脑,是由乙脑病毒经蚊虫叮咬而传播的以脑实质炎症为主要病变的急性传染病,发生于夏秋季,儿童多见。临床上以高热、意识障碍、抽搐(chōuchù)、呼吸衰竭、脑膜刺激征及病理反射征为主要特征。乙脑病毒属虫媒病毒乙组的黄病毒科,球状,约40~50nm,核心(héxīn)为单股正链RNA,外包以膜蛋白和外膜蛋白。★病毒抵抗力弱,但耐低温和干燥。为嗜神经病毒,人或动物感染病毒后可产生补体结合抗体、中和抗体及血清抑制抗体。病原学流行病学传染源包括家畜、家禽和鸟类;其中猪(特别是幼猪)是主要传染源,人不是重要(zhòngyào)传染源(病毒血症期<5天)。传播途径蚊子是主要传播媒介,感染后不发病。可经蚊或蚊卵越冬—长期宿主。易感者普遍易感,免疫力持久,多为隐性感染1:1000~2000。10岁以下(2~6岁)儿童多见(80%)。病毒(bìngdú)自然扩增易感人群(rénqún)人畜共患疾病(jíbìng)(zoonosis)流行病学流行病学(liúxínɡbìnɡxué)特征有严格季节性,集中于7、8、9月(80%~90%),和较强的地区性(亚洲为主)发病机制蚊子叮咬,病毒进入人体单核吞噬细胞(tūnshìxìbāo)繁殖血流通过血脑屏障致脑炎病毒血症病毒(bìngdú)数量与毒力人体(réntǐ)免疫力病理解剖大脑皮层、间脑、中脑病变最严重神经细胞病变:变性、肿胀、坏死细胞(xìbāo)浸润和胶质细胞(xìbāo)增生“血管套”血管病变—脑水肿乙脑患者MRI检查所示脑实质病变:丘脑部位的高异常(yìcháng)信号和脑组织肿胀由坏死神经细胞及其周围的小淋巴细胞浸润(jìnrùn)所形成的胶质小结淋巴细胞和单核细胞浸润(jìnrùn)临床表现潜伏期4~21天(10~14天)典型(diǎnxíng)乙脑1、初期(1~3天)急起发热,头痛,恶心、呕吐,可有颈强直及抽搐2、极期(4~10天)主要表现高热、神志意识障碍、惊厥、呼吸衰竭临床表现2、极期(4~10天)高热体温>40℃,7~10天或达3周,伴剧烈头痛、喷射性呕吐(ǒutù)。意识障碍由烦躁、嗜睡、昏睡逐渐到昏迷;早的1~2天,多在3~8天出现。抽搐呈局部或全身抽搐,多伴意识障碍,持续时间与程度各异。呼吸衰竭中枢性为主—呼吸节律不均和幅度不均,如双吸叹息样呼吸、潮式呼吸等。外周性呼衰竭—先快后慢,呼吸减弱,但呼吸节律整齐临床表现2、极期(4~10天)神经系统(shénjīngxìtǒng)症状与体征脑膜...