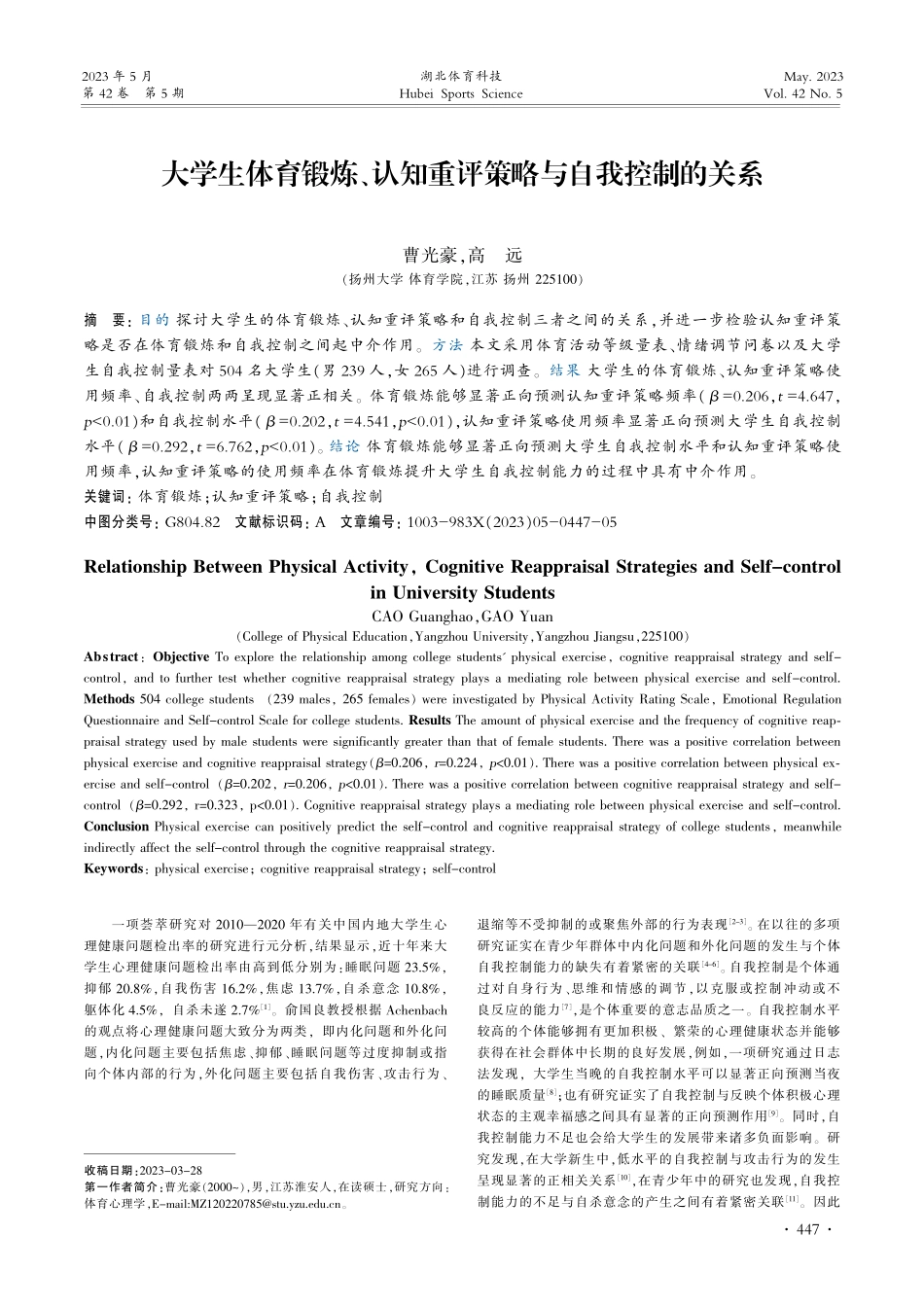

第42卷湖北体育科技第5期一项荟萃研究对2010—2020年有关中国内地大学生心理健康问题检出率的研究进行元分析,结果显示,近十年来大学生心理健康问题检出率由高到低分别为:睡眠问题23.5%,抑郁20.8%,自我伤害16.2%,焦虑13.7%,自杀意念10.8%,躯体化4.5%,自杀未遂2.7%[1]。俞国良教授根据Achenbach的观点将心理健康问题大致分为两类,即内化问题和外化问题,内化问题主要包括焦虑、抑郁、睡眠问题等过度抑制或指向个体内部的行为,外化问题主要包括自我伤害、攻击行为、退缩等不受抑制的或聚焦外部的行为表现[2-3]。在以往的多项研究证实在青少年群体中内化问题和外化问题的发生与个体自我控制能力的缺失有着紧密的关联[4-6]。自我控制是个体通过对自身行为、思维和情感的调节,以克服或控制冲动或不良反应的能力[7],是个体重要的意志品质之一。自我控制水平较高的个体能够拥有更加积极、繁荣的心理健康状态并能够获得在社会群体中长期的良好发展,例如,一项研究通过日志法发现,大学生当晚的自我控制水平可以显著正向预测当夜的睡眠质量[8];也有研究证实了自我控制与反映个体积极心理状态的主观幸福感之间具有显著的正向预测作用[9]。同时,自我控制能力不足也会给大学生的发展带来诸多负面影响。研究发现,在大学新生中,低水平的自我控制与攻击行为的发生呈现显著的正相关关系[10],在青少年中的研究也发现,自我控制能力的不足与自杀意念的产生之间有着紧密关联[11]。因此收稿日期:2023-03-28第一作者简介:曹光豪(2000~),男,江苏淮安人,在读硕士,研究方向:体育心理学,E-mail:MZ120220785@stu.yzu.edu.cn。大学生体育锻炼、认知重评策略与自我控制的关系曹光豪,高远(扬州大学体育学院,江苏扬州225100)摘要:目的探讨大学生的体育锻炼、认知重评策略和自我控制三者之间的关系,并进一步检验认知重评策略是否在体育锻炼和自我控制之间起中介作用。方法本文采用体育活动等级量表、情绪调节问卷以及大学生自我控制量表对504名大学生(男239人,女265人)进行调查。结果大学生的体育锻炼、认知重评策略使用频率、自我控制两两呈现显著正相关。体育锻炼能够显著正向预测认知重评策略频率(β=0.206,t=4.647,p<0.01)和自我控制水平(β=0.202,t=4.541,p<0.01),认知重评策略使用频率显著正向预测大学生自我控制水平(β=0.292,t=6.762,p<0.01)。结论体育锻炼能够显著正向预测大学生自我控制水平和认知重...