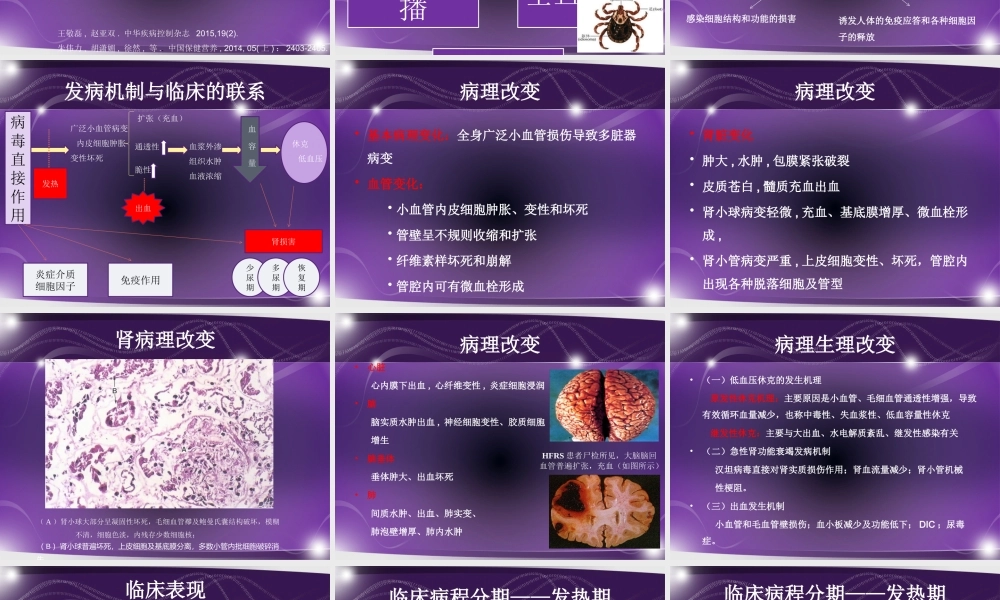

流行性出血热Hemorrhagicfeverwithrenalsyndrome,HFRS吉林省中医药科学院第一临床医院血液科徐忠良定义与概述•流行性出血热(epidemichemorrhagicfever,EHF)属于病毒性出血热中的肾综合征出血热(hemorrhagicfeverwithrenalsyndrome,HFRS)。由汉坦病毒(hantavirus,HV)感染引起,以鼠类为主要传染源的一种广泛流行、危害严重的自然疫源性疾病。病原学•病毒:肾综合征出血热病毒属布尼亚病毒科,汉坦病毒属,呈圆形或卵圆形,直径约80-120nm,外有双层包膜•抵抗力:不耐热,不耐酸,560C、30分钟或1000C1分钟灭活,对紫外线、酒精、碘酒敏感。流行病学•20世纪20-30年代发现于我国黑龙江及俄罗斯远东地区。•鼠类是主要传染源,在我国黑线姬鼠和褐家属为主要宿主动物和传染源,林区则是大林姬鼠。大白鼠可造成实验室感染。•该病流行特征存在明显的地区性,主要分布在亚洲,其次是欧洲和非洲。•该病四季均能发病,且男女均可发病,但男多于女,以青壮年最多。流行病学•佳木斯市HFRS呈现春季发病率增多,但仍以秋季为主,以农民群体向多职业转移,从农村向城市扩散为特征。•辽宁本溪地区近年来重症肾综合征出血热不典型病例增多,血小板减少比例升高,肾脏和肺部损伤更严重。王敬磊,赵亚双.中华疾病控制杂志2015,19(2).朱伟力,胡潇媚,徐然,等..中国保健营养,2014,05(上):2403-2405.传播途径接触传播呼吸道传播消化道传播垂直传播发病机制•目前多支持“汉坦病毒致病是免疫介导的病理反应”这一假说汉坦病毒血管内皮细胞、血小板、巨噬细胞ß3整合素——调节血管渗透性和血小板活性剂粘附性感染细胞结构和功能的损害诱发人体的免疫应答和各种细胞因子的释放发病机制与临床的联系病毒直接作用广泛小血管病变内皮细胞肿胀变性坏死扩张(充血)通透性脆性血浆外渗组织水肿血液浓缩血容量休克低血压发热出血肾损害炎症介质细胞因子免疫作用少尿期多尿期恢复期病理改变•基本病理变化:全身广泛小血管损伤导致多脏器病变•血管变化:•小血管内皮细胞肿胀、变性和坏死•管壁呈不规则收缩和扩张•纤维素样坏死和崩解•管腔内可有微血栓形成病理改变•肾脏变化•肿大,水肿,包膜紧张破裂•皮质苍白,髓质充血出血•肾小球病变轻微,充血、基底膜增厚、微血栓形成,•肾小管病变严重,上皮细胞变性、坏死,管腔内出现各种脱落细胞及管型肾病理改变(A)肾小球大部分呈凝固性坏死,毛细血管襻及鲍曼氏囊结构破坏,模糊不清,细胞色淡,内残存少数细胞核;(B...