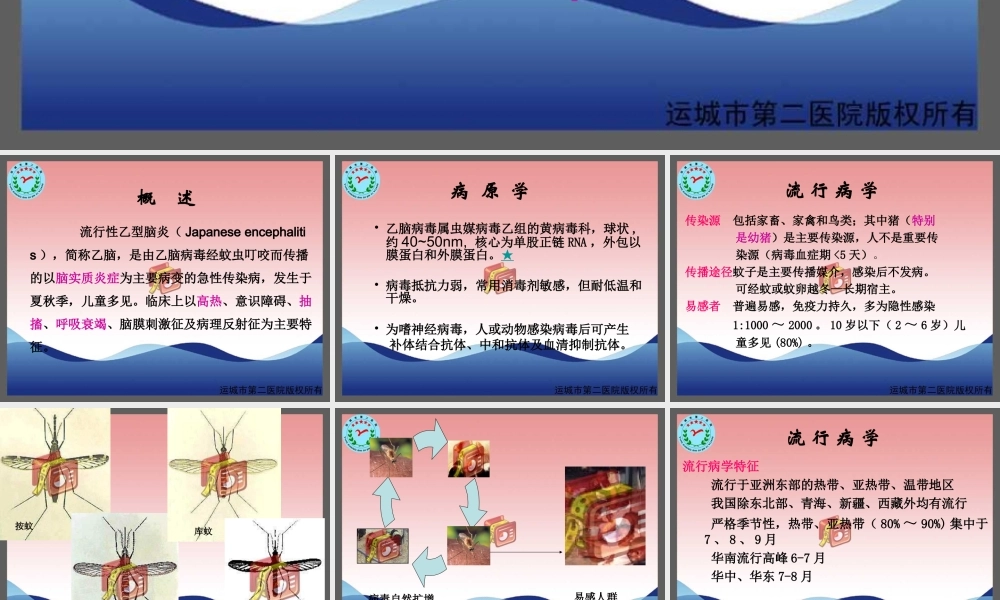

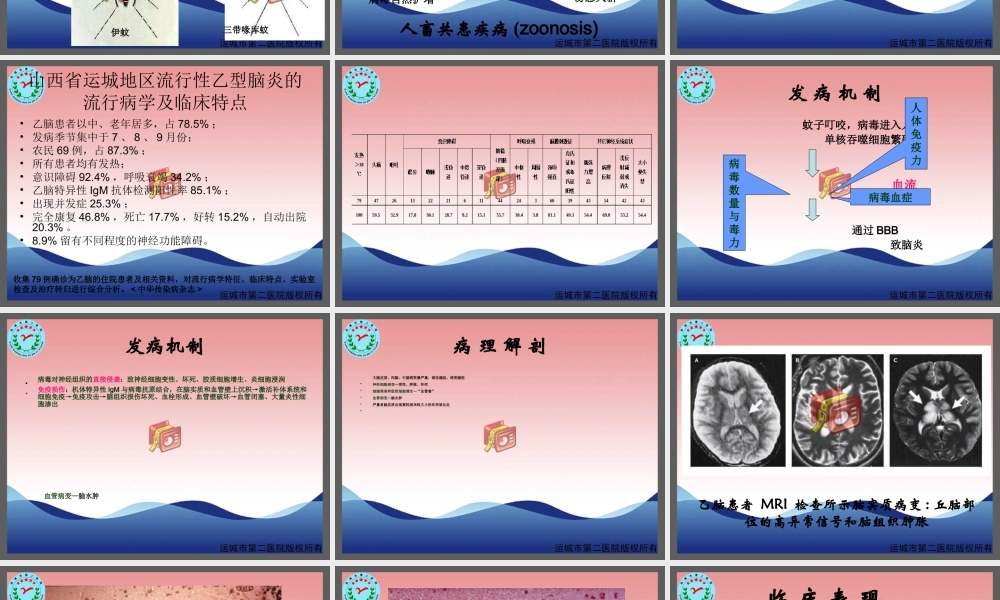

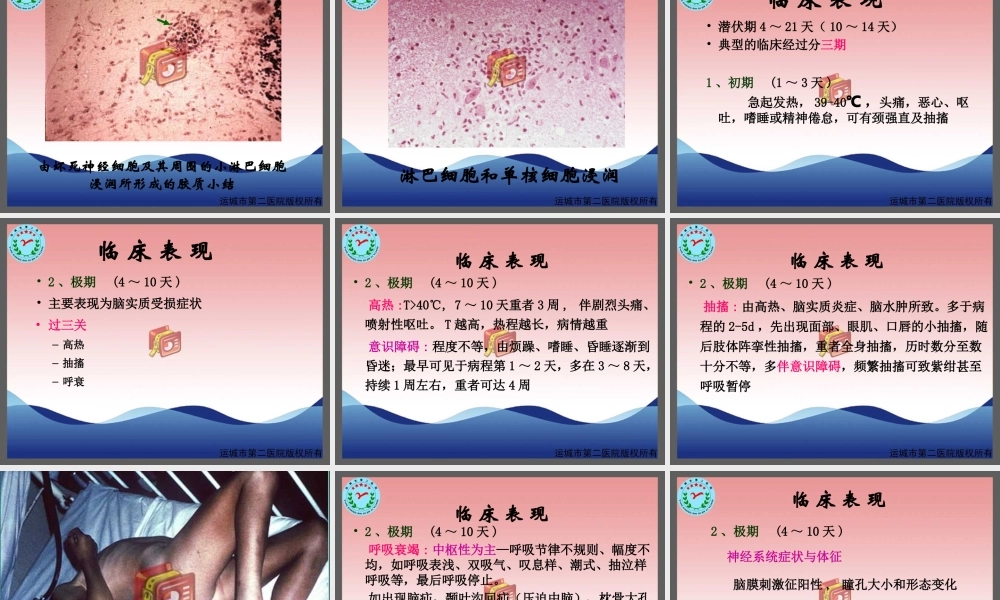

流行性乙型脑炎EpidemicencephalitisB卫志干概述流行性乙型脑炎(Japaneseencephalitis),简称乙脑,是由乙脑病毒经蚊虫叮咬而传播的以脑实质炎症为主要病变的急性传染病,发生于夏秋季,儿童多见。临床上以高热、意识障碍、抽搐、呼吸衰竭、脑膜刺激征及病理反射征为主要特征。•乙脑病毒属虫媒病毒乙组的黄病毒科,球状,约40~50nm,核心为单股正链RNA,外包以膜蛋白和外膜蛋白。★•病毒抵抗力弱,常用消毒剂敏感,但耐低温和干燥。•为嗜神经病毒,人或动物感染病毒后可产生补体结合抗体、中和抗体及血清抑制抗体。病原学流行病学传染源包括家畜、家禽和鸟类;其中猪(特别是幼猪)是主要传染源,人不是重要传染源(病毒血症期<5天)。传播途径蚊子是主要传播媒介,感染后不发病。可经蚊或蚊卵越冬—长期宿主。易感者普遍易感,免疫力持久,多为隐性感染1:1000~2000。10岁以下(2~6岁)儿童多见(80%)。按蚊伊蚊库蚊三带喙库蚊病毒自然扩增易感人群人畜共患疾病(zoonosis)流行病学流行病学特征流行于亚洲东部的热带、亚热带、温带地区我国除东北部、青海、新疆、西藏外均有流行严格季节性,热带、亚热带(80%~90%)集中于7、8、9月华南流行高峰6-7月华中、华东7-8月山西省运城地区流行性乙型脑炎的流行病学及临床特点•乙脑患者以中、老年居多,占78.5%;•发病季节集中于7、8、9月份;•农民69例,占87.3%;•所有患者均有发热;•意识障碍92.4%,呼吸衰竭34.2%;•乙脑特异性IgM抗体检测阳性率85.1%;•出现并发症25.3%;•完全康复46.8%,死亡17.7%,好转15.2%,自动出院20.3%。•8.9%留有不同程度的神经功能障碍。收集79例确诊为乙脑的住院患者及相关资料,对流行病学特征、临床特点、实验室检查及治疗转归进行综合分析。<中华传染病杂志>发病机制蚊子叮咬,病毒进入人体单核吞噬细胞繁殖血流通过BBB致脑炎病毒血症病毒数量与毒力人体免疫力发病机制•病毒对神经组织的直接侵袭:致神经细胞变性、坏死、胶质细胞增生、炎细胞浸润•免疫损伤:机体特异性IgM与病毒抗原结合,在脑实质和血管壁上沉积→激活补体系统和细胞免疫→免疫攻击→脑组织损伤坏死、血栓形成、血管壁破坏→血管闭塞、大量炎性细胞渗出血管病变—脑水肿病理解剖•大脑皮层、间脑、中脑病变最严重,部位越低,病变越轻•神经细胞病变—变性、肿胀、坏死•细胞浸润和胶质细胞增生—“血管套”•血管病变—脑水肿•严重者脑实质出现粟粒或米粒大小的坏死软化灶乙脑患者MRI检...