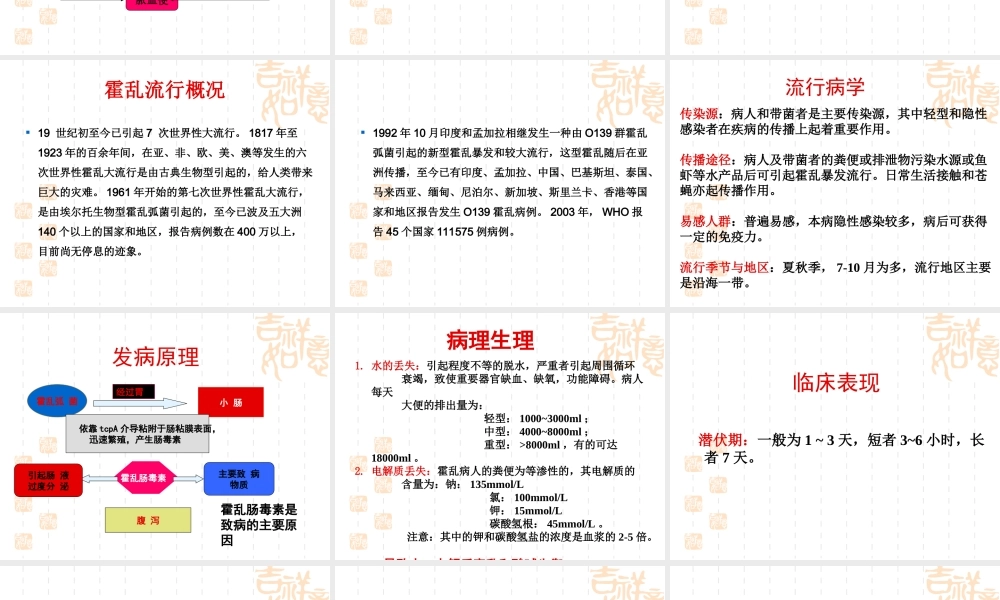

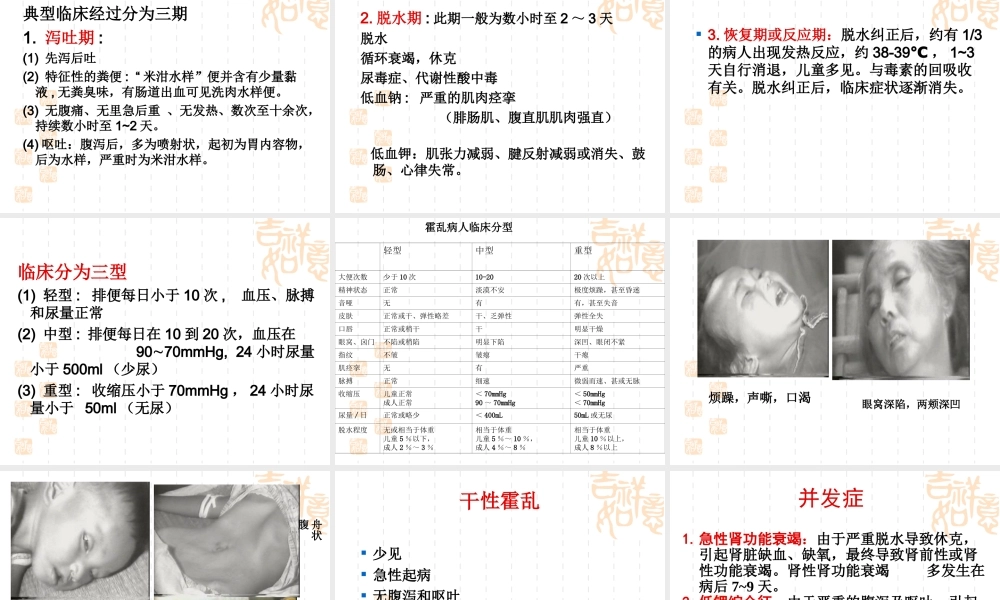

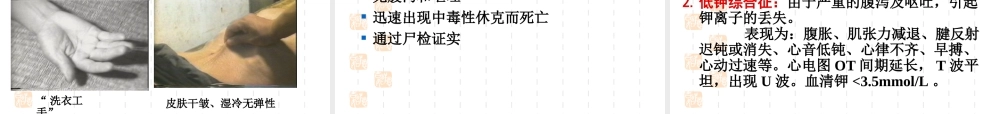

感染性腹泻防控感染性腹泻的定义由病原微生物及其产物或寄生虫引起的、以腹泻为主要临床特征的一组肠道感染性疾病每日排便3次或以上,且粪便性状异常,如稀便、水样便,黏液便、脓血便或血便等——目前,最严重的问题是病原菌的耐药。腹泻症候群病原谱构成肠道生理及病理生理•水的交换:——水的分泌及吸收是被动方式进行。水是伴随Na的主动吸收而吸收。Cl的主动分泌而分泌。•离子交换:Na+、Cl-、糖、aa等的分泌吸收是主动方式,需要Na-K-ATP酶。——Na是主动吸收的主要离子——柱状上皮细胞。Cl是主动分泌的主要离子——隐窝细胞。•病理生理:Na、水吸收减少;或Cl、水的分泌增加的过程。感染性腹泻毒素侵袭小肠结肠功能改变组织坏死水样便脓血便病原体感染性腹泻*的诊断原则依据患者的流行病学、临床表现及实验室检查结果进行综合判断。确诊必须有病原学的证据霍乱霍乱是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病,发病急、传播快,是亚洲、非洲大部分腹泻的重要原因,属国际检疫传染病,在我国属于甲类传染病。霍乱流行概况19世纪初至今已引起7次世界性大流行。1817年至1923年的百余年间,在亚、非、欧、美、澳等发生的六次世界性霍乱大流行是由古典生物型引起的,给人类带来巨大的灾难。1961年开始的第七次世界性霍乱大流行,是由埃尔托生物型霍乱弧菌引起的,至今已波及五大洲140个以上的国家和地区,报告病例数在400万以上,目前尚无停息的迹象。1992年10月印度和孟加拉相继发生一种由O139群霍乱弧菌引起的新型霍乱暴发和较大流行,这型霍乱随后在亚洲传播,至今已有印度、孟加拉、中国、巴基斯坦、泰国、马来西亚、缅甸、尼泊尔、新加坡、斯里兰卡、香港等国家和地区报告发生O139霍乱病例。2003年,WHO报告45个国家111575例病例。流行病学传染源:病人和带菌者是主要传染源,其中轻型和隐性感染者在疾病的传播上起着重要作用。传播途径:病人及带菌者的粪便或排泄物污染水源或鱼虾等水产品后可引起霍乱暴发流行。日常生活接触和苍蝇亦起传播作用。易感人群:普遍易感,本病隐性感染较多,病后可获得一定的免疫力。流行季节与地区:夏秋季,7-10月为多,流行地区主要是沿海一带。发病原理霍乱弧菌经过胃小肠依靠tcpA介导粘附于肠粘膜表面,迅速繁殖,产生肠毒素霍乱肠毒素主要致病物质引起肠液过度分泌腹泻霍乱肠毒素是致病的主要原因病理生理1.水的丢失:引起程度不等的脱水,严重者引起周围循环衰竭,致使重要器官缺血、缺氧,功能障碍...