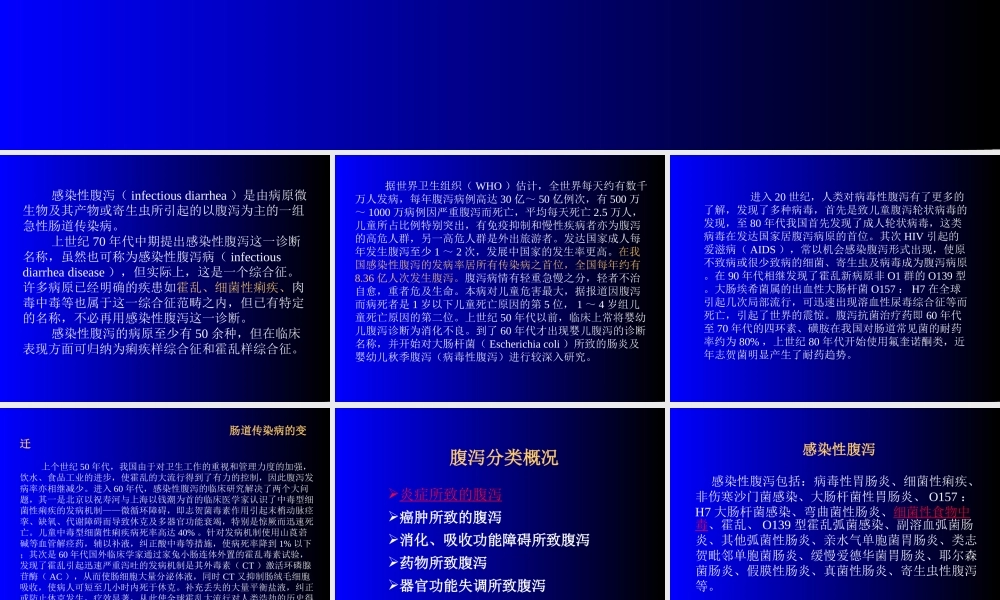

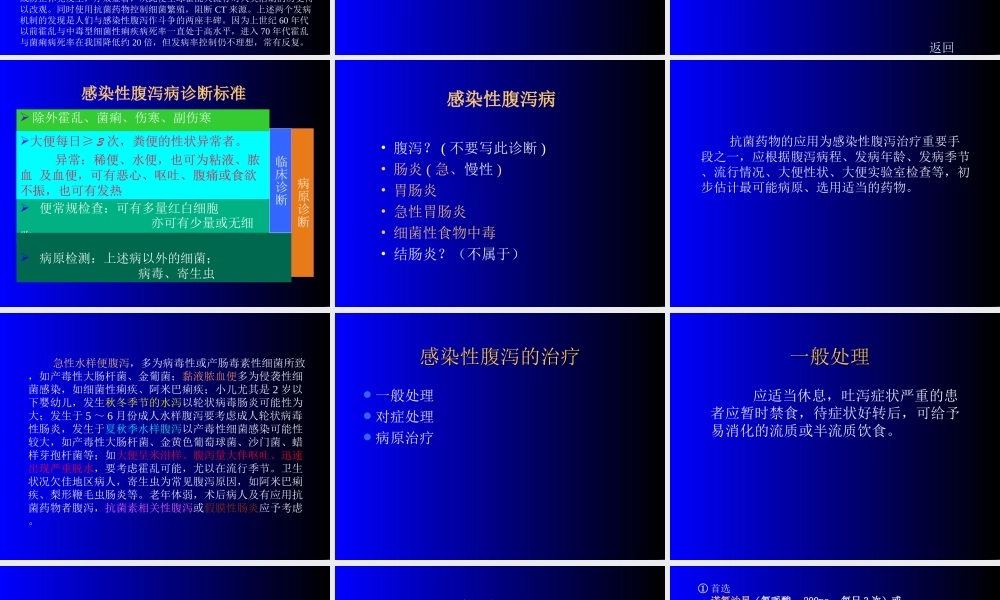

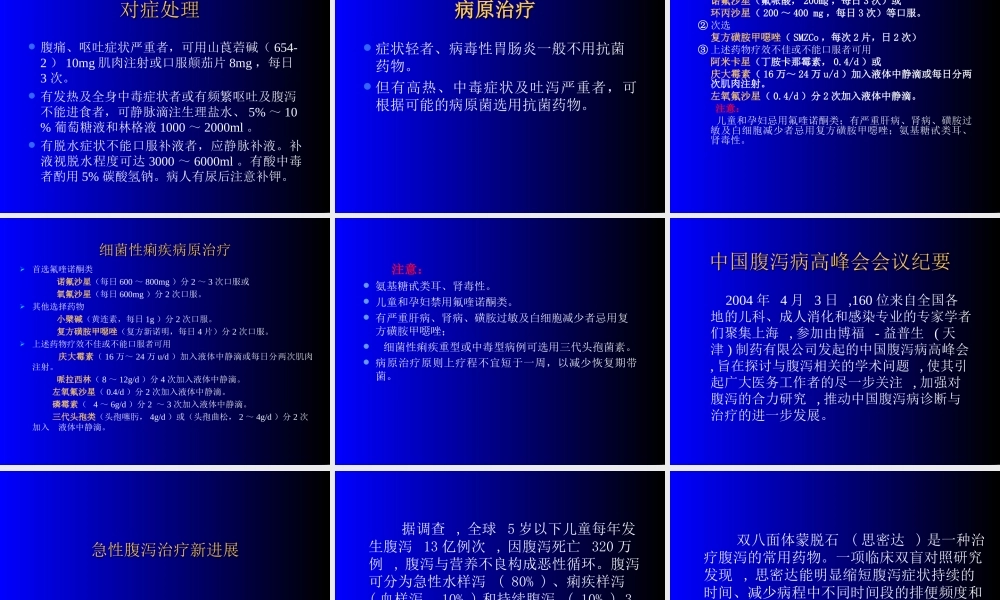

腹泻的定义是急性发病,每日大便3次以上,并有粪便稀软,24小时粪便重量超过200g;或每天粪便虽少于200g,但便次多于3次,并伴有肛门周围不适、里急后重或大便失禁者。感染性腹泻(infectiousdiarrhea)是由病原微生物及其产物或寄生虫所引起的以腹泻为主的一组急性肠道传染病。上世纪70年代中期提出感染性腹泻这一诊断名称,虽然也可称为感染性腹泻病(infectiousdiarrheadisease),但实际上,这是一个综合征。许多病原已经明确的疾患如霍乱、细菌性痢疾、肉毒中毒等也属于这一综合征范畴之内,但已有特定的名称,不必再用感染性腹泻这一诊断。感染性腹泻的病原至少有50余种,但在临床表现方面可归纳为痢疾样综合征和霍乱样综合征。据世界卫生组织(WHO)估计,全世界每天约有数千万人发病,每年腹泻病例高达30亿~50亿例次,有500万~1000万病例因严重腹泻而死亡,平均每天死亡2.5万人,儿童所占比例特别突出,有免疫抑制和慢性疾病者亦为腹泻的高危人群,另一高危人群是外出旅游者。发达国家成人每年发生腹泻至少1~2次,发展中国家的发生率更高。在我国感染性腹泻的发病率居所有传染病之首位,全国每年约有8.36亿人次发生腹泻。腹泻病情有轻重急慢之分,轻者不治自愈,重者危及生命。本病对儿童危害最大,据报道因腹泻而病死者是1岁以下儿童死亡原因的第5位,1~4岁组儿童死亡原因的第二位。上世纪50年代以前,临床上常将婴幼儿腹泻诊断为消化不良。到了60年代才出现婴儿腹泻的诊断名称,并开始对大肠杆菌(Escherichiacoli)所致的肠炎及婴幼儿秋季腹泻(病毒性腹泻)进行较深入研究。进入20世纪,人类对病毒性腹泻有了更多的了解,发现了多种病毒,首先是致儿童腹泻轮状病毒的发现,至80年代我国首先发现了成人轮状病毒,这类病毒在发达国家居腹泻病原的首位。其次HIV引起的爱滋病(AIDS),常以机会感染腹泻形式出现,使原不致病或很少致病的细菌、寄生虫及病毒成为腹泻病原。在90年代相继发现了霍乱新病原非O1群的O139型。大肠埃希菌属的出血性大肠杆菌O157:H7在全球引起几次局部流行,可迅速出现溶血性尿毒综合征等而死亡,引起了世界的震惊。腹泻抗菌治疗药即60年代至70年代的四环素、磺胺在我国对肠道常见菌的耐药率约为80%,上世纪80年代开始使用氟奎诺酮类,近年志贺菌明显产生了耐药趋势。肠道传染病的变迁上个世纪50年代,我国由于对卫生工作的重视和管理力度的加强,饮水、食品工业的进步,使霍乱的大流行得到了有力的控制,因此...