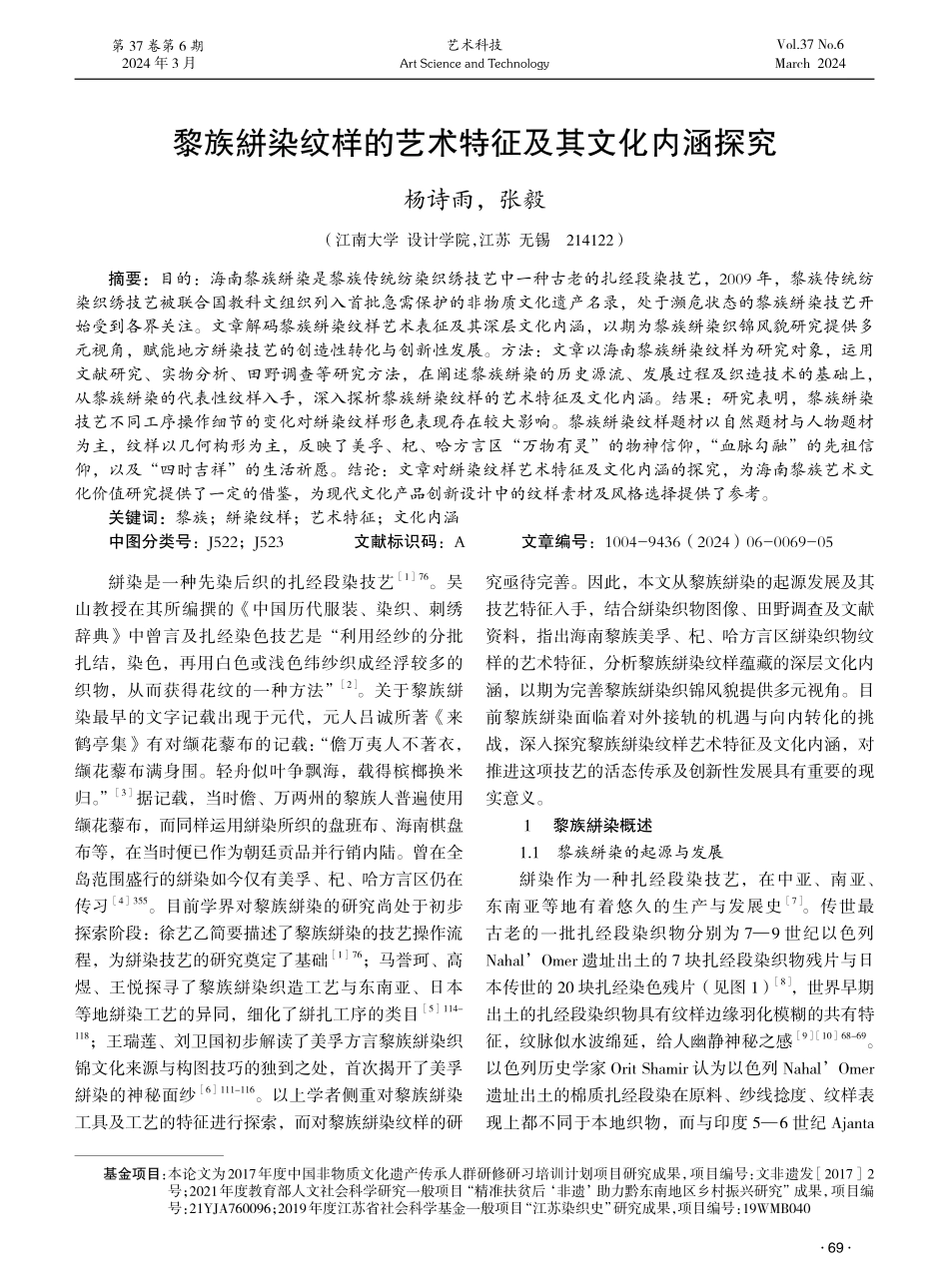

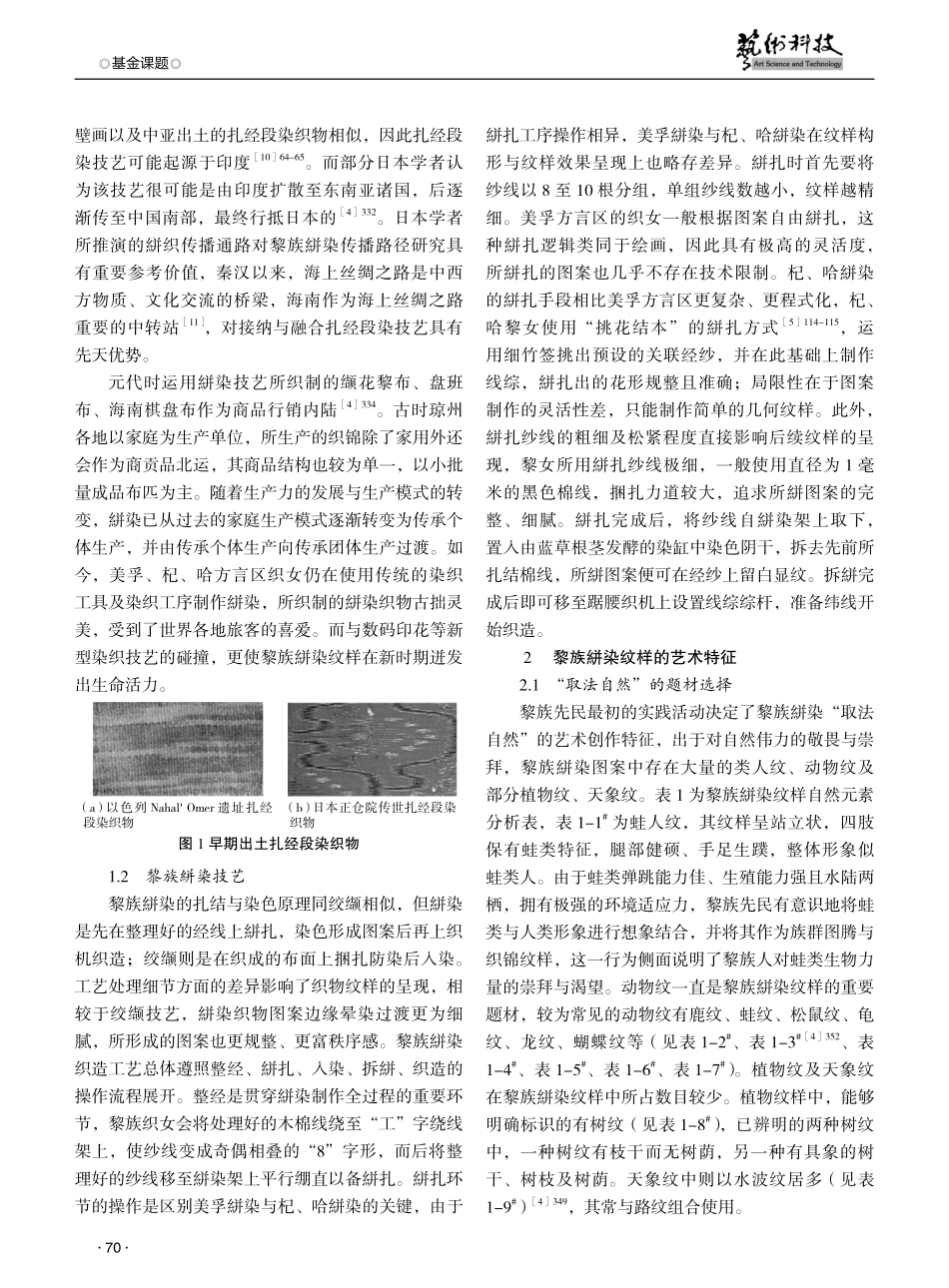

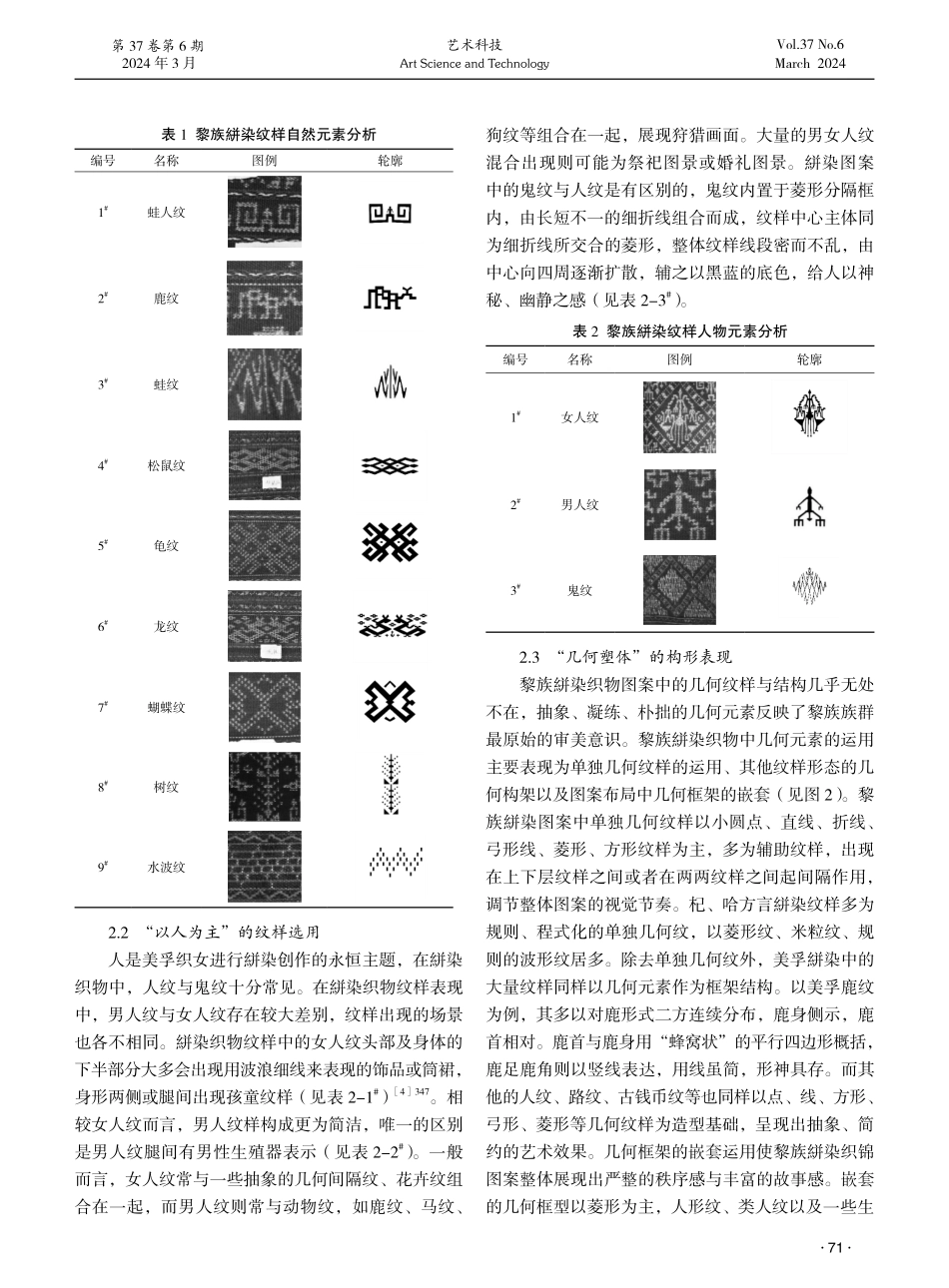

·69·第37卷第6期2024年3月Vol.37No.6March2024艺术科技絣染是一种先染后织的扎经段染技艺[1]76。吴山教授在其所编撰的《中国历代服装、染织、刺绣辞典》中曾言及扎经染色技艺是“利用经纱的分批扎结,染色,再用白色或浅色纬纱织成经浮较多的织物,从而获得花纹的一种方法”[2]。关于黎族絣染最早的文字记载出现于元代,元人吕诚所著《来鹤亭集》有对缬花藜布的记载:“儋万夷人不著衣,缬花藜布满身围。轻舟似叶争飘海,载得槟榔换米归。”[3]据记载,当时儋、万两州的黎族人普遍使用缬花藜布,而同样运用絣染所织的盘班布、海南棋盘布等,在当时便已作为朝廷贡品并行销内陆。曾在全岛范围盛行的絣染如今仅有美孚、杞、哈方言区仍在传习[4]355。目前学界对黎族絣染的研究尚处于初步探索阶段:徐艺乙简要描述了黎族絣染的技艺操作流程,为絣染技艺的研究奠定了基础[1]76;马誉珂、高煜、王悦探寻了黎族絣染织造工艺与东南亚、日本等地絣染工艺的异同,细化了絣扎工序的类目[5]114-118;王瑞莲、刘卫国初步解读了美孚方言黎族絣染织锦文化来源与构图技巧的独到之处,首次揭开了美孚絣染的神秘面纱[6]111-116。以上学者侧重对黎族絣染工具及工艺的特征进行探索,而对黎族絣染纹样的研基金项目:…本论文为2017年度中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划项目研究成果,项目编号:文非遗发[2017]2号;2021年度教育部人文社会科学研究一般项目“精准扶贫后‘非遗’助力黔东南地区乡村振兴研究”成果,项目编号:21YJA760096;2019年度江苏省社会科学基金一般项目“江苏染织史”研究成果,项目编号:19WMB040究亟待完善。因此,本文从黎族絣染的起源发展及其技艺特征入手,结合絣染织物图像、田野调查及文献资料,指出海南黎族美孚、杞、哈方言区絣染织物纹样的艺术特征,分析黎族絣染纹样蕴藏的深层文化内涵,以期为完善黎族絣染织锦风貌提供多元视角。目前黎族絣染面临着对外接轨的机遇与向内转化的挑战,深入探究黎族絣染纹样艺术特征及文化内涵,对推进这项技艺的活态传承及创新性发展具有重要的现实意义。1黎族絣染概述1.1黎族絣染的起源与发展絣染作为一种扎经段染技艺,在中亚、南亚、东南亚等地有着悠久的生产与发展史[7]。传世最古老的一批扎经段染织物分别为7—9世纪以色列Nahal’Omer遗址出土的7块扎经段染织物残片与日本传世的20块扎经染色残片(见图1)[8],世界早期出土的扎经段染织物具有纹样边缘羽化模糊的...