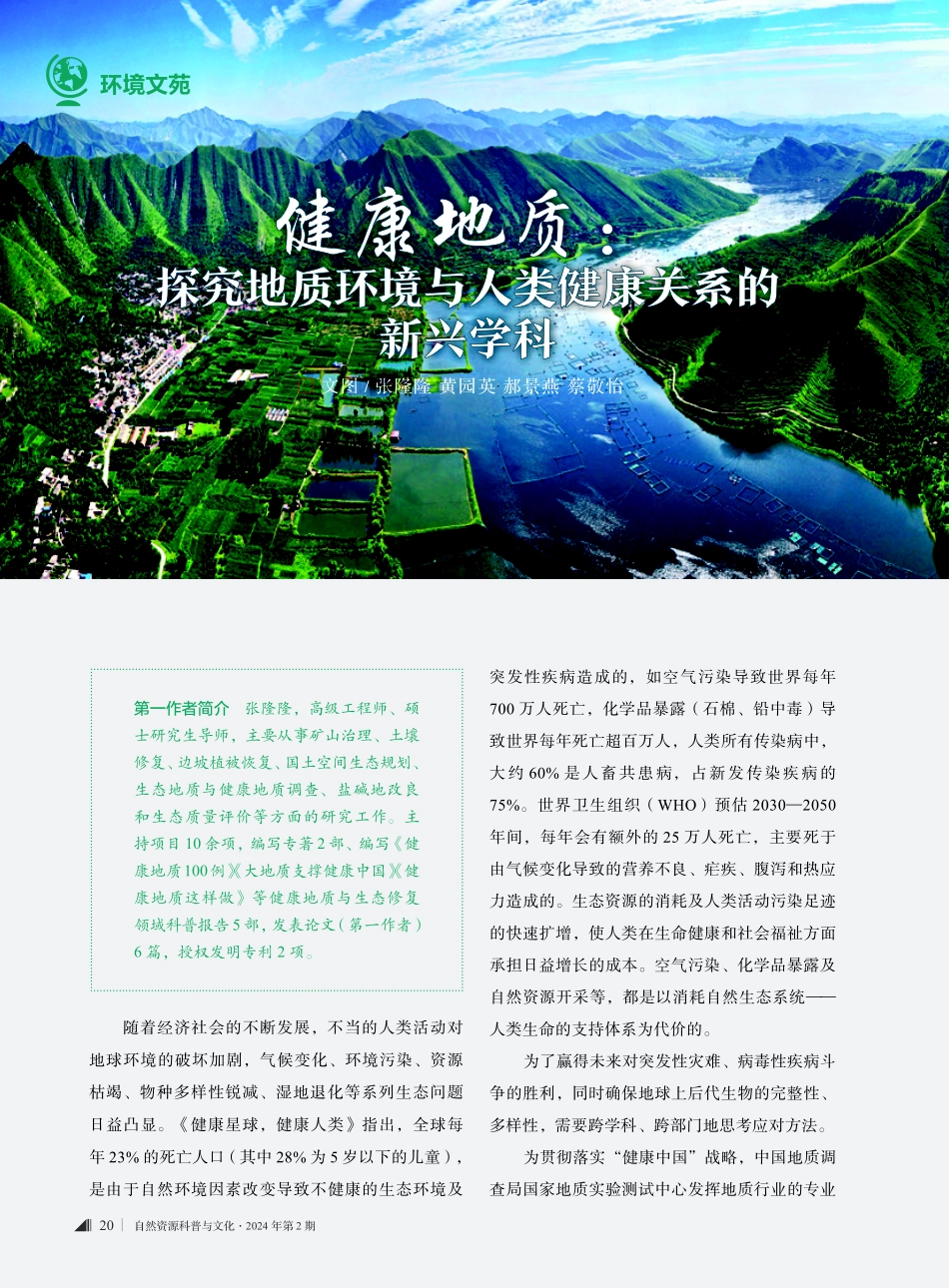

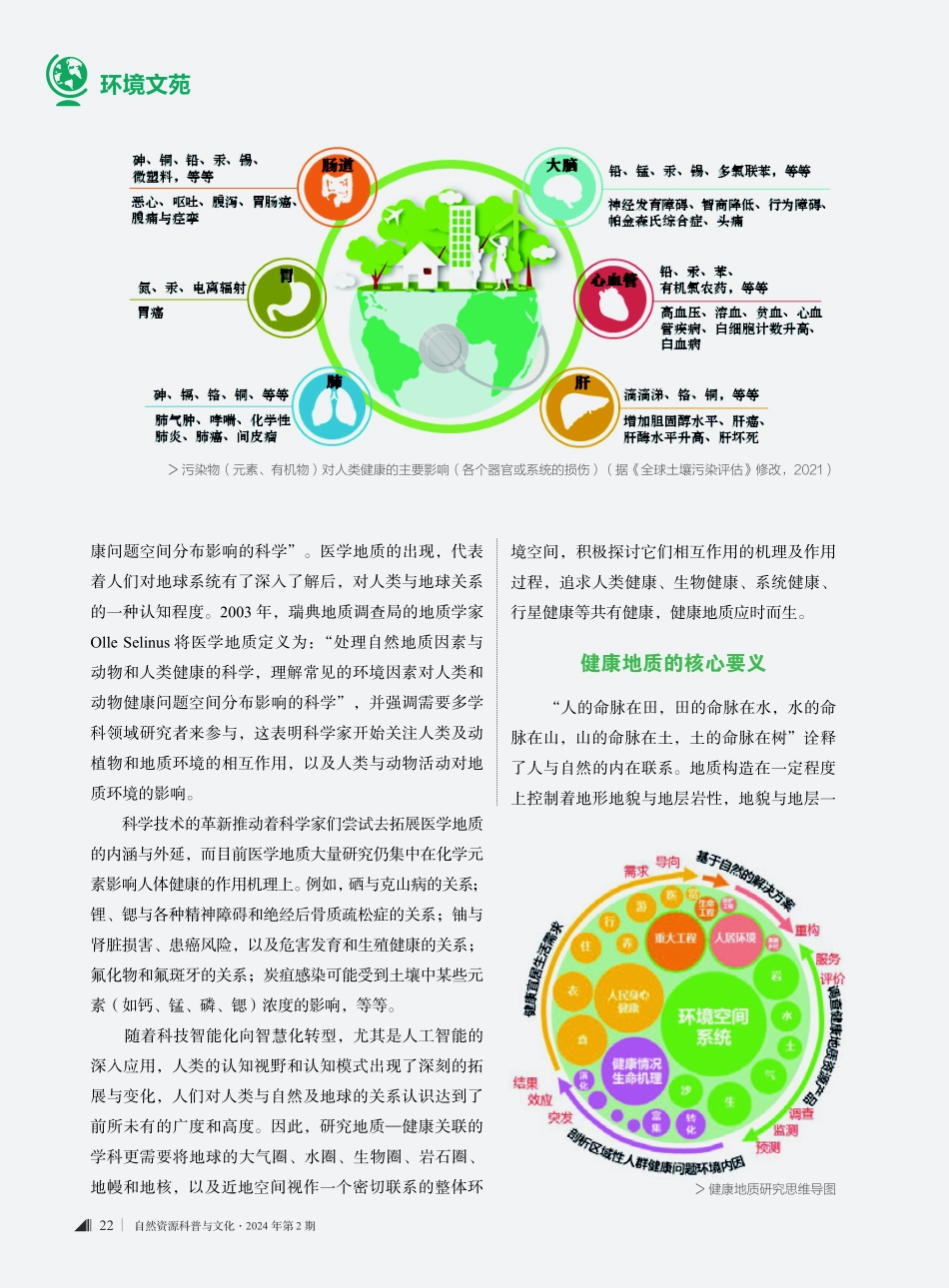

文图/张隆隆黄园英郝景燕蔡敬怡第一作者简介张隆隆,高级工程师、硕士研究生导师,主要从事矿山治理、土壤修复、边坡植被恢复、国土空间生态规划、生态地质与健康地质调查、盐碱地改良和生态质量评价等方面的研究工作。主持项目10余项,编写专著2部、编写《健康地质100例》《大地质支撑健康中国》《健康地质这样做》等健康地质与生态修复领域科普报告5部,发表论文(第一作者)6篇,授权发明专利2项。随着经济社会的不断发展,不当的人类活动对地球环境的破坏加剧,气候变化、环境污染、资源枯竭、物种多样性锐减、湿地退化等系列生态问题日益凸显。《健康星球,健康人类》指出,全球每年23%的死亡人口(其中28%为5岁以下的儿童),是由于自然环境因素改变导致不健康的生态环境及突发性疾病造成的,如空气污染导致世界每年700万人死亡,化学品暴露(石棉、铅中毒)导致世界每年死亡超百万人,人类所有传染病中,大约60%是人畜共患病,占新发传染疾病的75%。世界卫生组织(WHO)预估2030—2050年间,每年会有额外的25万人死亡,主要死于由气候变化导致的营养不良、疟疾、腹泻和热应力造成的。生态资源的消耗及人类活动污染足迹的快速扩增,使人类在生命健康和社会福祉方面承担日益增长的成本。空气污染、化学品暴露及自然资源开采等,都是以消耗自然生态系统——人类生命的支持体系为代价的。为了赢得未来对突发性灾难、病毒性疾病斗争的胜利,同时确保地球上后代生物的完整性、多样性,需要跨学科、跨部门地思考应对方法。为贯彻落实“健康中国”战略,中国地质调查局国家地质实验测试中心发挥地质行业的专业20自然资源科普与文化·2024年第2期优势,将人类演化史置于地质历史时期中统一思考,积极探索构建健康地质新学科研究体系。健康地质,是对人类健康永续发展与地球生态宜居关系的探索;是数字化变革下,在人类健康、生物健康、系统健康、行星健康等共有健康视角下,地质新研究范式的尝试;是地质调查转型到大地质、大调查、大资源、大视野、大数据、大重构、大服务新时期的具体体现;是运用系统地球科学方法,研究元素、空间、地质过程、资源等对人类健康的影响,以此来监测、评估、预测、防控与预警;是着力解决制约经济社会高质量发展的重大资源、环境、生态、灾害与疾病等问题,全面落实“健康中国”与“美丽中国”战略。健康地质起源于医学地质希波克拉底(Hippocrates,公元前460年—约公元前370年,古希腊医师,被西方尊为“医学之父”...