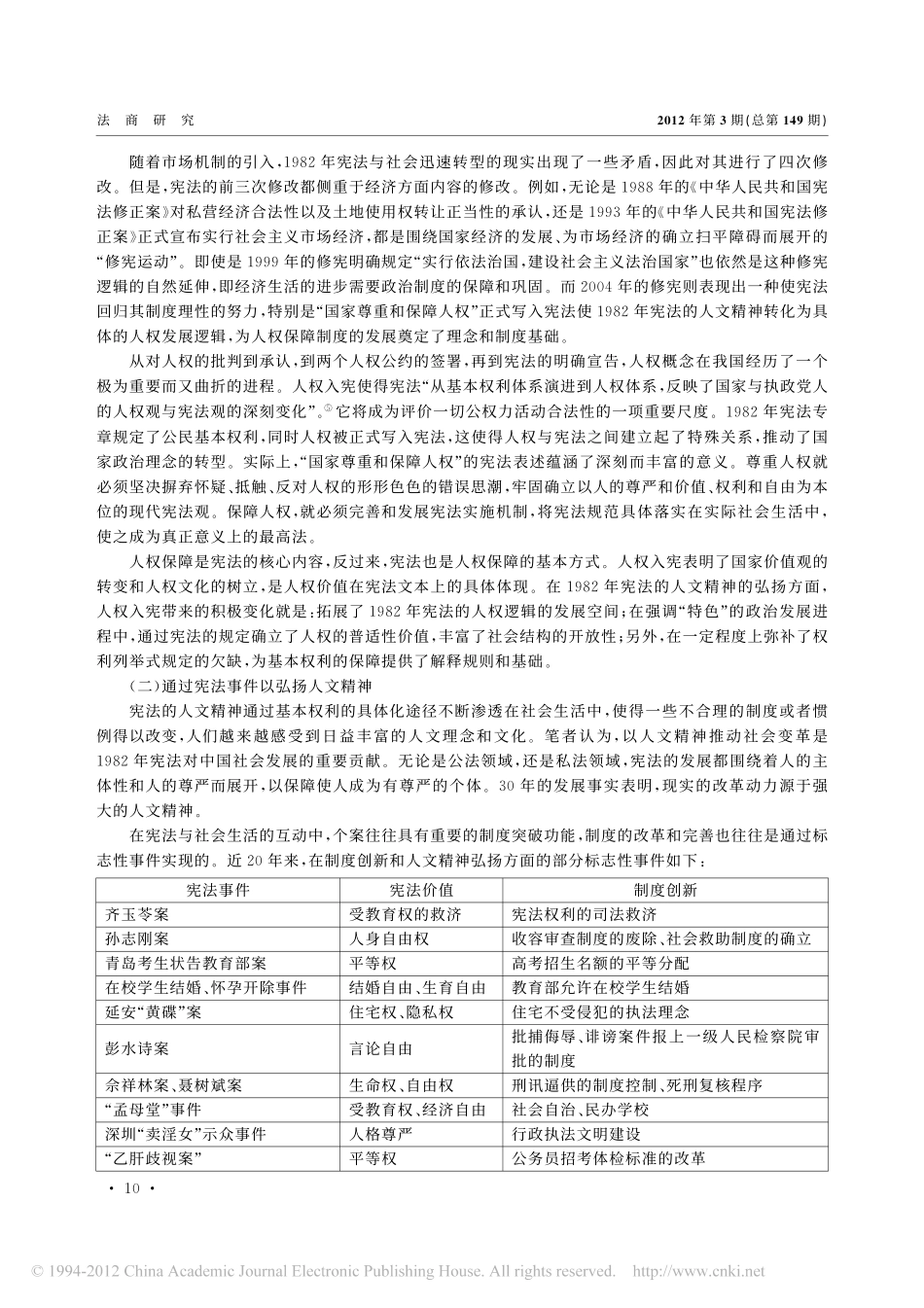

基金项目:教育部人文社会科学研究资助项目(11YJA820021)1982年宪法的人文精神韩大元(中国人民大学法学院教授、博士生导师北京100872)1982年颁行的《中华人民共和国宪法》(以下简称1982年宪法)奠定了国家治理的基础,确立了国家和社会的价值观和目标,凝聚了社会共识,推动了中国社会的发展、进步。1982年宪法之所以能够发挥这样的作用,其中一个很重要的原因就是它彰显了人文精神,使国家治理体现了人文哲学和道德理念。一、作为宪法内在特征的人文精神宪法是人类最伟大的发明之一,它改变了人类传统的治理模式,赋予传统的统治哲学以人文的价值和精神,使以人为本从一般的哲学思想提升为宪法治理①的基本理念。人文精神作为宪法的精神特性,始终指导和影响着宪法制度的发展,并把国家和社会生活引导到人性关怀的基础之上。在宪法学中,人应该是有主体性的、有尊严的、个体的人,与此相对立的是沦为客体的、没有尊严的、附属于群体的人。宪法存在的目的在于充分尊重和保障个体的主体性和尊严。在1978年以前的中国社会,人往往作为社会的附属而存在,当个人利益与国家利益相比较时,个人是无条件服从国家的。因此,在价值排序上,人们往往只强调国家的利益,而正当的个人利益却没有得到应有的重视,形成了单纯以国家利益为核心的基本价值观。当然,在当时的历史条件下,关注国家利益对于激发个人的奉献精神和凝聚人心具有一定的积极意义,但将关注国家利益推至极致则必然带来对个人利益的漠视甚至侵犯。因为在这样的价值观的指导下,个人往往被置于客体地位,必然成为实现国家利益的手段和工具,其弊端是显而易见的。一个简单的逻辑就是,任何社会都是由个人组成的,先有个人再有社会和国家。因此,在一个个体利益总是让位于集体和国家利益的社会中,集体和国家的利益最终也会受到损害。近代意义上宪法的根本目的就在于承认和尊重人的主体性,强调个体权利的重要性。特别是近代以来,人民通过制宪明确地划定政府与公民的界限,最大限度地尊重和保障作为个体的公民的基本权利。伴随着近代宪法的产生和发展,人才真正成为有尊严的、独立的、宪法意义上的人。宪法上的人具有抽象性和具体性的双重属性。一方面,抽象性意味着法律面前人人平等,人们不因性别、民族、种族、肤色、出身、财产状况等的不同而被区别对待,每个人在宪法上都是无差别的人,因此是一种抽象意义上的人;另一方面,宪法上的人又是具...