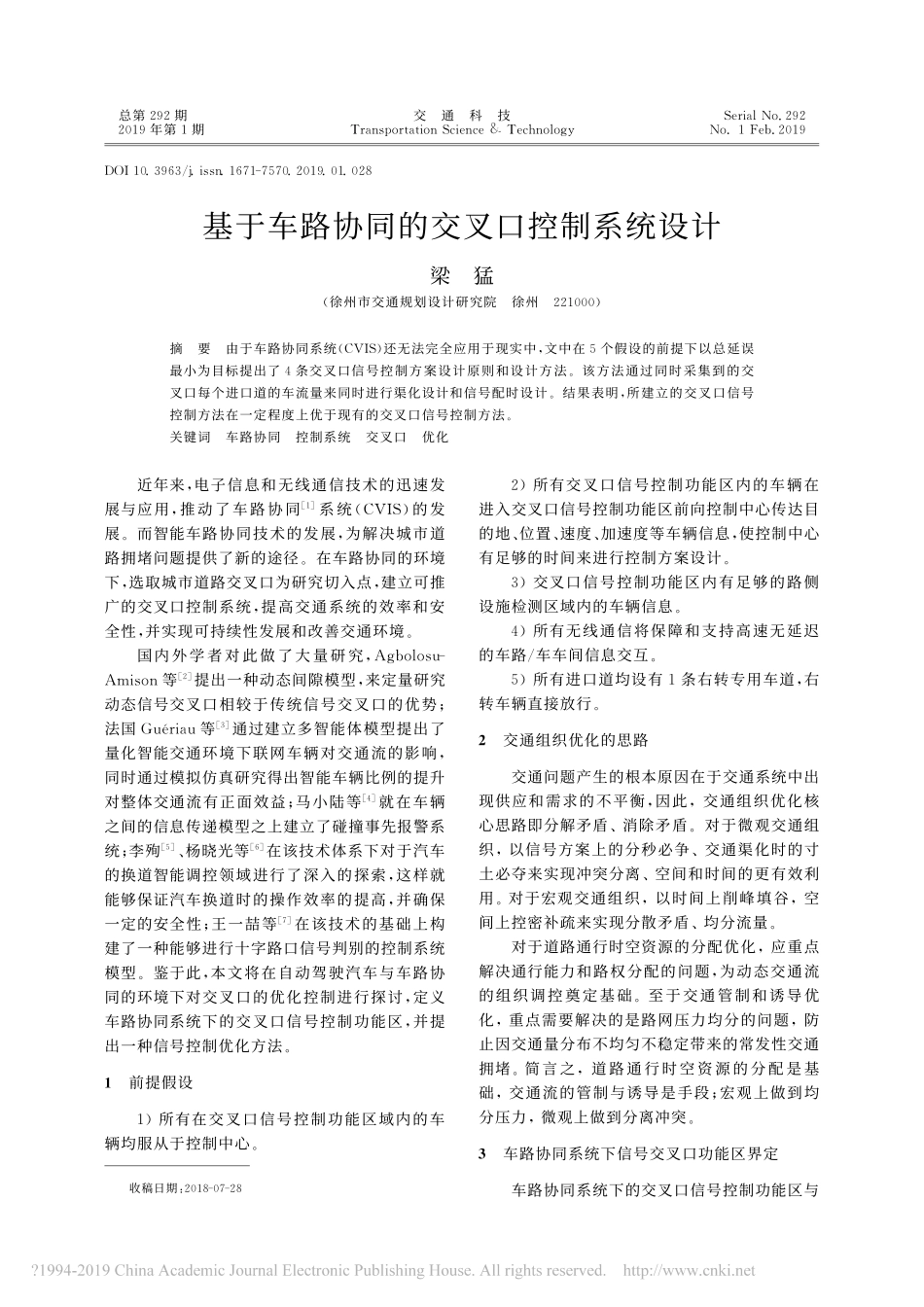

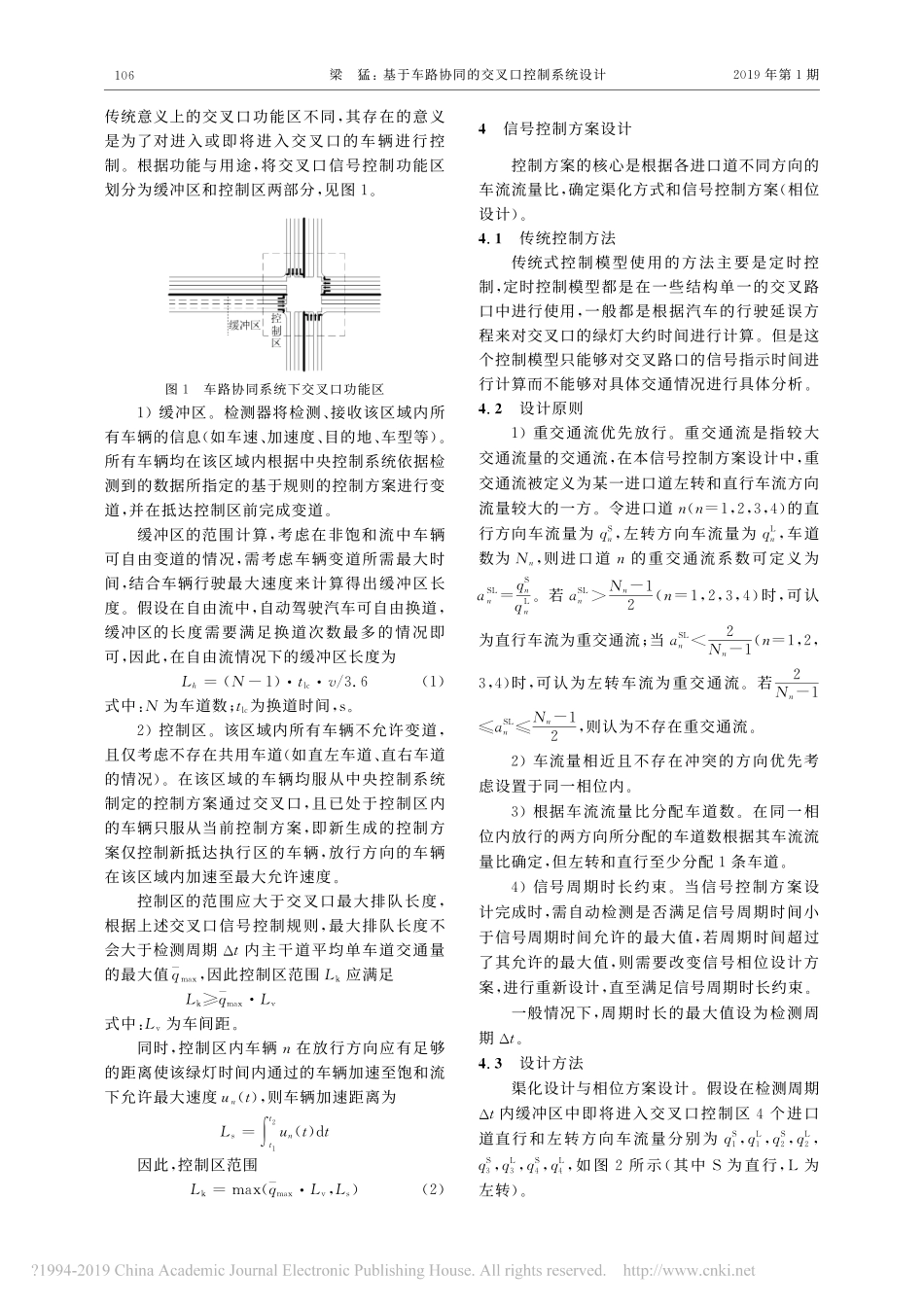

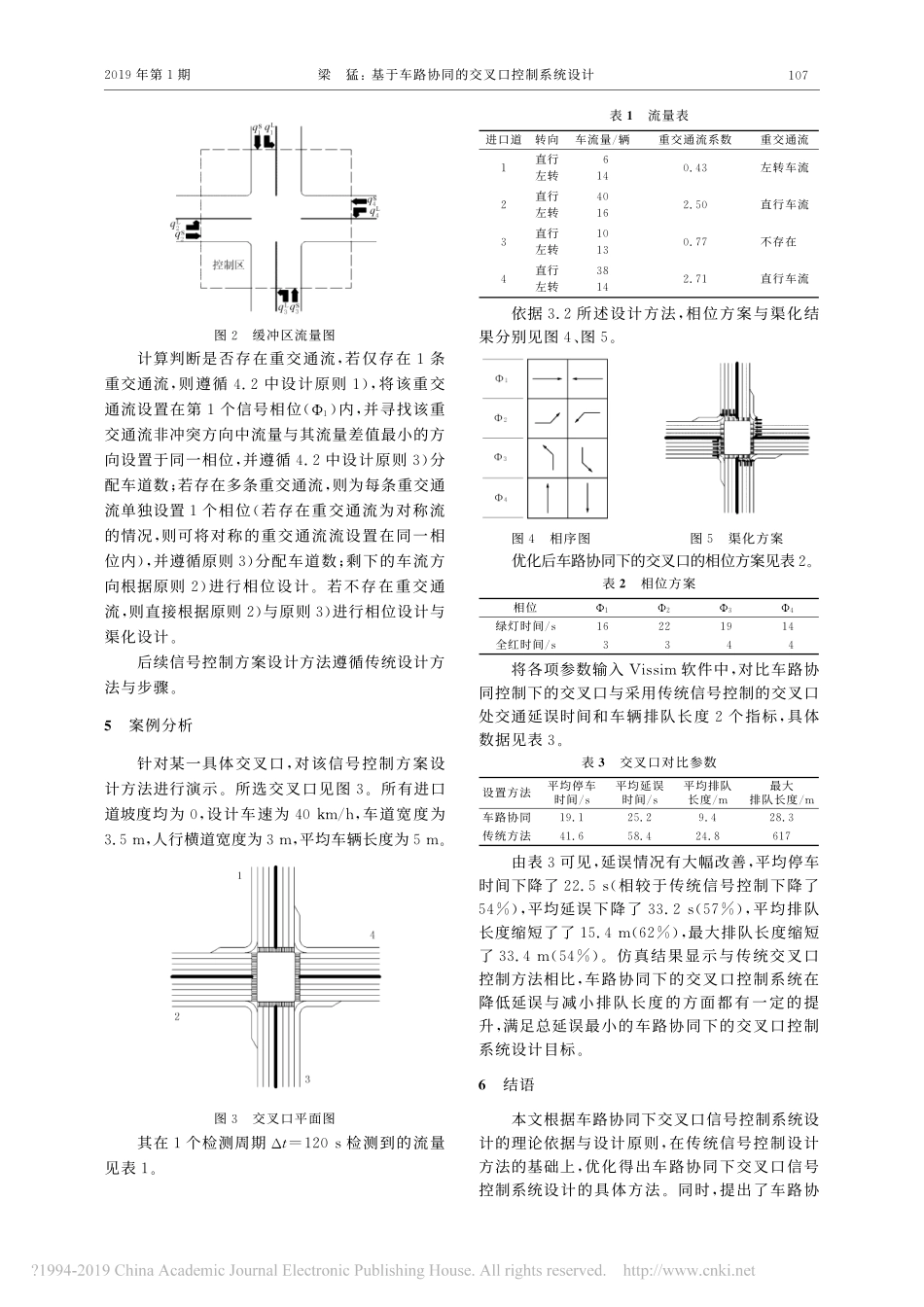

总第292期交通科技SerialNo.2922019年第1期TransportationScience&TechnologyNo.1Feb.2019DOI10.3963/j.issn.1671-7570.2019.01.028收稿日期:2018-07-28基于车路协同的交叉口控制系统设计梁猛(徐州市交通规划设计研究院徐州221000)摘要由于车路协同系统(CVIS)还无法完全应用于现实中,文中在5个假设的前提下以总延误最小为目标提出了4条交叉口信号控制方案设计原则和设计方法。该方法通过同时采集到的交叉口每个进口道的车流量来同时进行渠化设计和信号配时设计。结果表明,所建立的交叉口信号控制方法在一定程度上优于现有的交叉口信号控制方法。关键词车路协同控制系统交叉口优化近年来,电子信息和无线通信技术的迅速发展与应用,推动了车路协同[1]系统(CVIS)的发展。而智能车路协同技术的发展,为解决城市道路拥堵问题提供了新的途径。在车路协同的环境下,选取城市道路交叉口为研究切入点,建立可推广的交叉口控制系统,提高交通系统的效率和安全性,并实现可持续性发展和改善交通环境。国内外学者对此做了大量研究,Agbolosu-Amison等[2]提出一种动态间隙模型,来定量研究动态信号交叉口相较于传统信号交叉口的优势;法国Guériau等[3]通过建立多智能体模型提出了量化智能交通环境下联网车辆对交通流的影响,同时通过模拟仿真研究得出智能车辆比例的提升对整体交通流有正面效益;马小陆等[4]就在车辆之间的信息传递模型之上建立了碰撞事先报警系统;李殉[5]、杨晓光等[6]在该技术体系下对于汽车的换道智能调控领域进行了深入的探索,这样就能够保证汽车换道时的操作效率的提高,并确保一定的安全性;王一喆等[7]在该技术的基础上构建了一种能够进行十字路口信号判别的控制系统模型。鉴于此,本文将在自动驾驶汽车与车路协同的环境下对交叉口的优化控制进行探讨,定义车路协同系统下的交叉口信号控制功能区,并提出一种信号控制优化方法。1前提假设1)所有在交叉口信号控制功能区域内的车辆均服从于控制中心。2)所有交叉口信号控制功能区内的车辆在进入交叉口信号控制功能区前向控制中心传达目的地、位置、速度、加速度等车辆信息,使控制中心有足够的时间来进行控制方案设计。3)交叉口信号控制功能区内有足够的路侧设施检测区域内的车辆信息。...