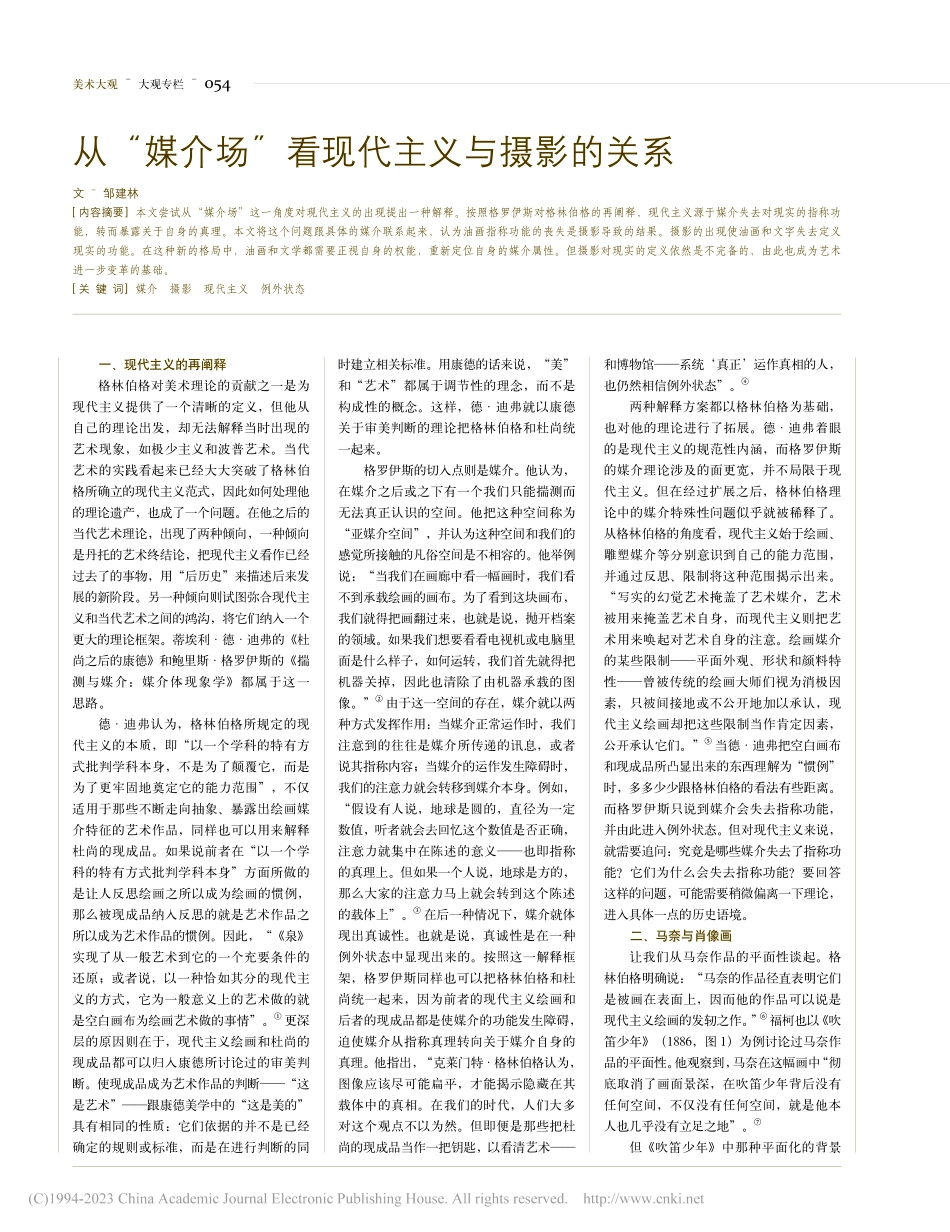

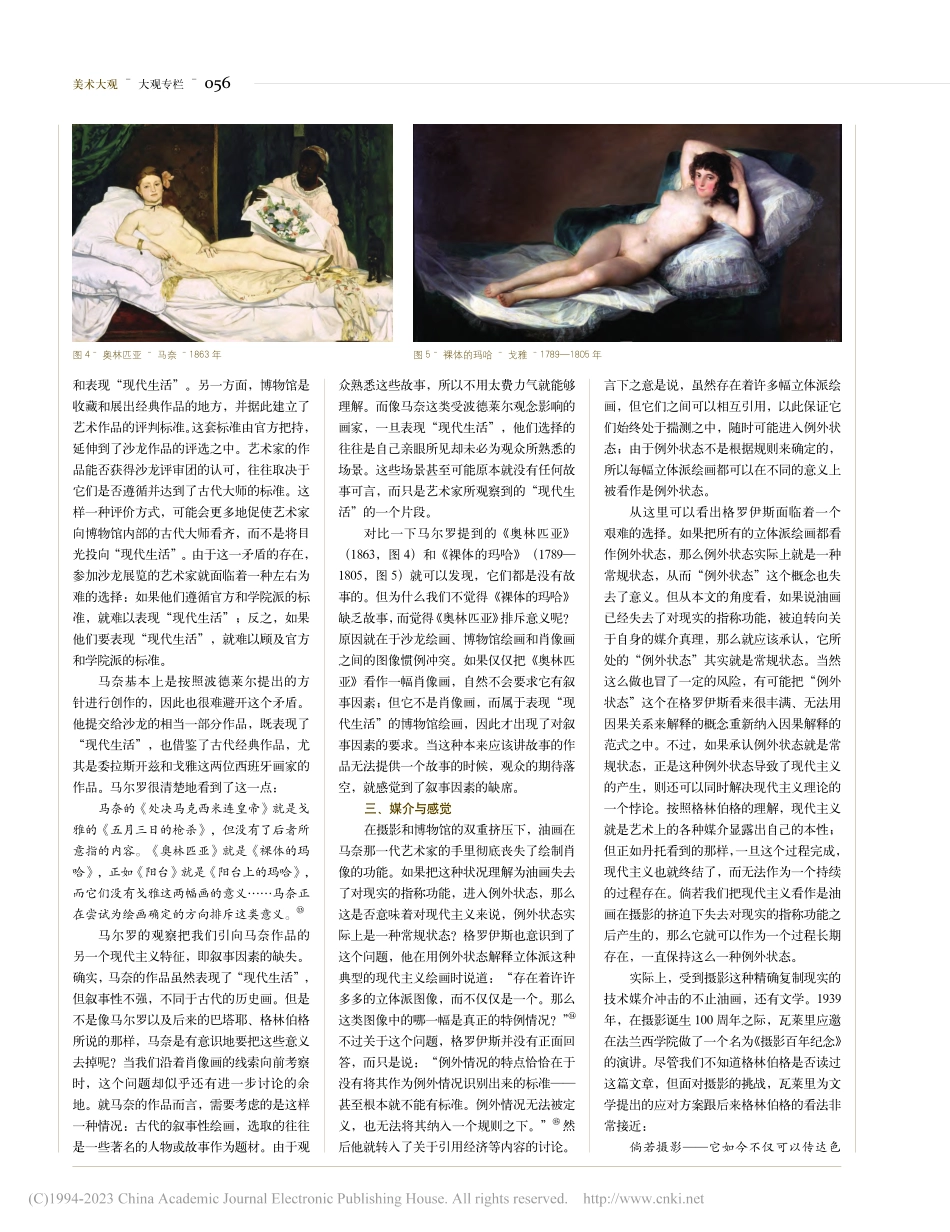

美术大观ˉ大观专栏ˉ054一、现代主义的再阐释格林伯格对美术理论的贡献之一是为现代主义提供了一个清晰的定义,但他从自己的理论出发,却无法解释当时出现的艺术现象,如极少主义和波普艺术。当代艺术的实践看起来已经大大突破了格林伯格所确立的现代主义范式,因此如何处理他的理论遗产,也成了一个问题。在他之后的当代艺术理论,出现了两种倾向,一种倾向是丹托的艺术终结论,把现代主义看作已经过去了的事物,用“后历史”来描述后来发展的新阶段。另一种倾向则试图弥合现代主义和当代艺术之间的鸿沟,将它们纳入一个更大的理论框架。蒂埃利·德·迪弗的《杜尚之后的康德》和鲍里斯·格罗伊斯的《揣测与媒介:媒介体现象学》都属于这一思路。德·迪弗认为,格林伯格所规定的现代主义的本质,即“以一个学科的特有方式批判学科本身,不是为了颠覆它,而是为了更牢固地奠定它的能力范围”,不仅适用于那些不断走向抽象、暴露出绘画媒介特征的艺术作品,同样也可以用来解释杜尚的现成品。如果说前者在“以一个学科的特有方式批判学科本身”方面所做的是让人反思绘画之所以成为绘画的惯例,那么被现成品纳入反思的就是艺术作品之所以成为艺术作品的惯例。因此,“《泉》实现了从一般艺术到它的一个充要条件的还原;或者说,以一种恰如其分的现代主义的方式,它为一般意义上的艺术做的就是空白画布为绘画艺术做的事情”。更深层的原因则在于,现代主义绘画和杜尚的现成品都可以归入康德所讨论过的审美判断。使现成品成为艺术作品的判断——“这是艺术”——跟康德美学中的“这是美的”具有相同的性质:它们依据的并不是已经确定的规则或标准,而是在进行判断的同时建立相关标准。用康德的话来说,“美”和“艺术”都属于调节性的理念,而不是构成性的概念。这样,德·迪弗就以康德关于审美判断的理论把格林伯格和杜尚统一起来。格罗伊斯的切入点则是媒介。他认为,在媒介之后或之下有一个我们只能揣测而无法真正认识的空间。他把这种空间称为“亚媒介空间”,并认为这种空间和我们的感觉所接触的凡俗空间是不相容的。他举例说:“当我们在画廊中看一幅画时,我们看不到承载绘画的画布。为了看到这块画布,我们就得把画翻过来,也就是说,抛开档案的领域。如果我们想要看看电视机或电脑里面是什么样子,如何运转,我们首先就得把机器关掉,因此也清除了由机器承载的图像。”由于这一空间的存在,媒介就以两种方式发挥作用:当媒介正常运作时,我们注...