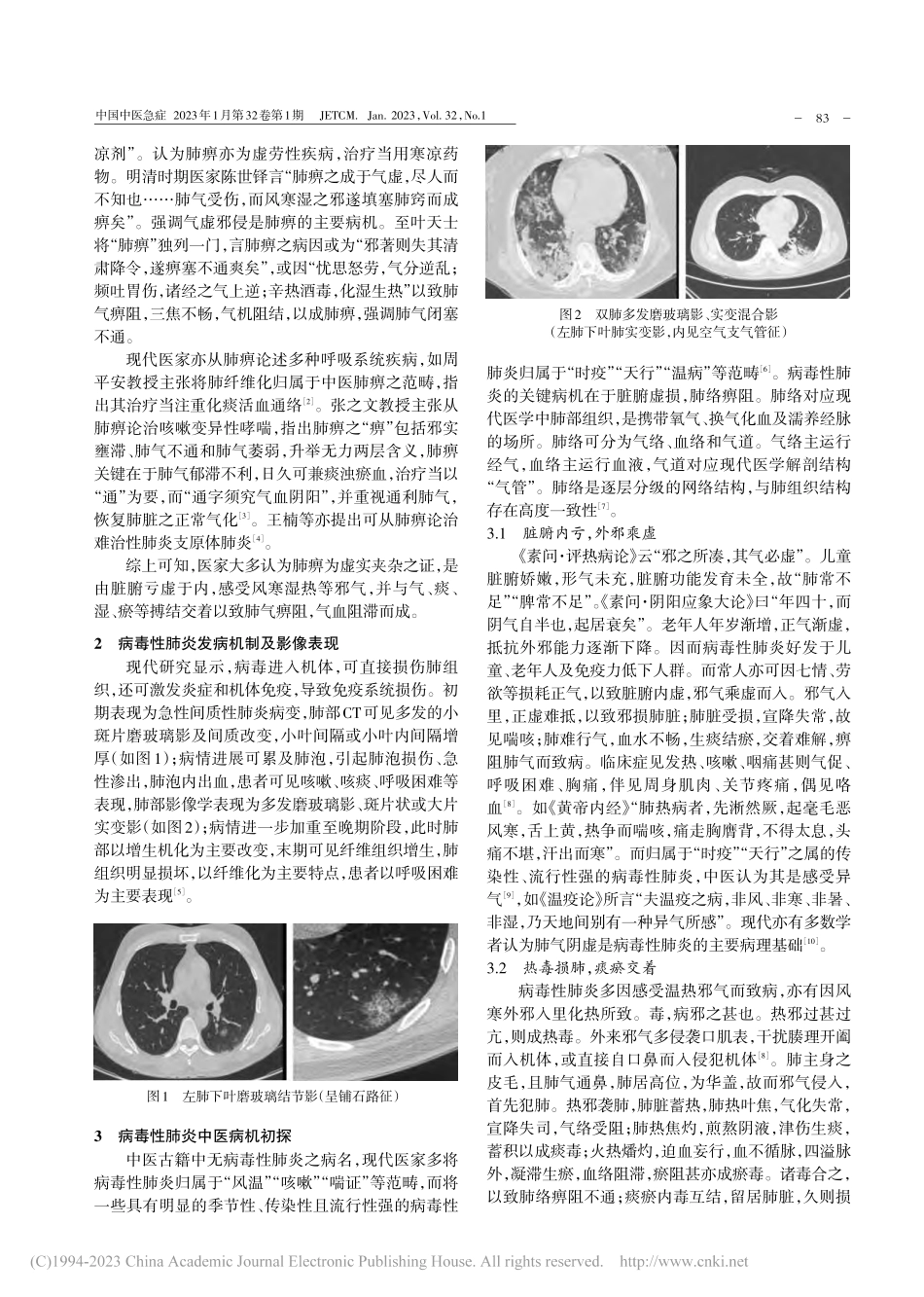

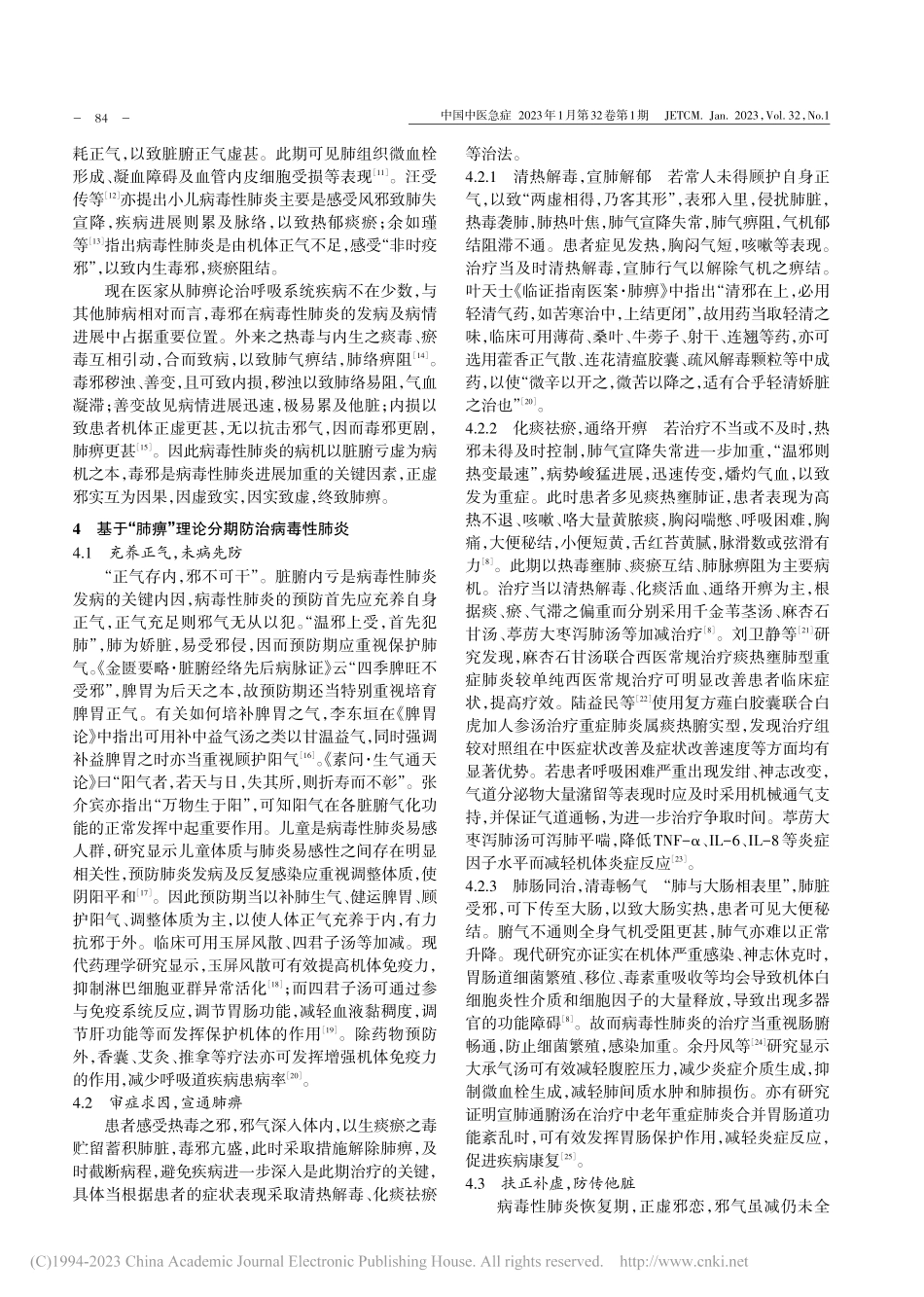

中国中医急症2023年1月第32卷第1期JETCM.Jan.2023,Vol.32,No.1·证治探讨·病毒性肺炎(VP)是由一种或多种病毒侵袭呼吸道上皮和肺泡上皮导致肺功能损害的呼吸道疾病,属于社区获得性肺炎范畴。国内调查研究显示,病毒性肺炎在我国占据社区获得性肺炎的27.5%~39.2%,其中以流感病毒最为多见,其他还包括副流感病毒、鼻病毒、巨细胞病毒、腺病毒等。病毒性肺炎好发于冬春季节,儿童、老年人及免疫力低下者为易感人群,部分病毒性肺炎如严重急性呼吸综合征(SARS)、新型冠状病毒肺炎具有明显的流行性、传染性,人群普遍易感,严重危害公众的身心健康。目前病毒性肺炎的治疗以对症、抗病毒治疗为主,但面临缺乏有效抗病毒药物的困境,治疗不当会导致患者肺功能的严重损害,出现呼吸衰竭、心力衰竭等多器官功能障碍,甚至死亡[1]。中医药具有辨证论治的特色,在病毒性肺炎的临床治疗中可发挥独特优势。笔者在学习经典与临床实践中发现,肺痹之理论与病毒性肺炎之发病过程存在一致性,现以肺痹之理论探析病毒性肺炎的病机,为其治疗提供新的思路。1肺痹理论溯源肺痹之名最初见于《黄帝内经》,归属于五脏痹之一,书中对其病因、症状及传变作了详细描述。如《素问·五脏生成》言“白脉之至也,喘而浮,上虚下实,惊,有积气在胸中,喘而虚,名曰肺痹”,《素问·玉机真脏论》亦云“风寒客于人,使人毫毛毕直,皮肤闭而为热……或痹,不仁,肿痛……弗治,病入舍于肺,名曰肺痹,发咳上气”。《素问·痹论》云“皮痹不已,复感于邪,内舍于肺”“肺痹者,烦满喘而呕”。可知肺痹是由于肺气虚耗,复感外邪,内舍于肺所致,属虚实夹杂之证,症见烦闷、喘呕。著名医家华佗在《中藏经》中记载“大凡风寒暑湿之邪……入于肺,则名气痹……气痹者,愁忧思喜怒过多,则气结于上,久而不消则伤肺,肺伤则生气渐衰,则邪气愈胜”。指出七情致病,气结伤肺与肺痹发病之间的密切关系。《黄帝内经素问》曰“足少阴脉从肾上贯肝扁入肺中……不足病肺痹”。强调肾气不足是肺痹形成的重要内因。宋金元时期医家仍沿袭《黄帝内经》所言“皮痹不已,内舍于肺”,复补充了“肺脉不足”“酒醉入房”“病虚劳热”等病因病机。如张从正《儒门事亲》记载“病虚劳寝汗,面有青黄色,自膝以下,冷痛无汗,腹中燥热……戴人常曰:此本肺痹,当以从“肺痹”理论辨治病毒性肺炎探析∗刘艳彬晏军宋连英△于萌尹天禧张伟(北京中医药大学东直门医院,北京100700)中图分类号:R563.1...