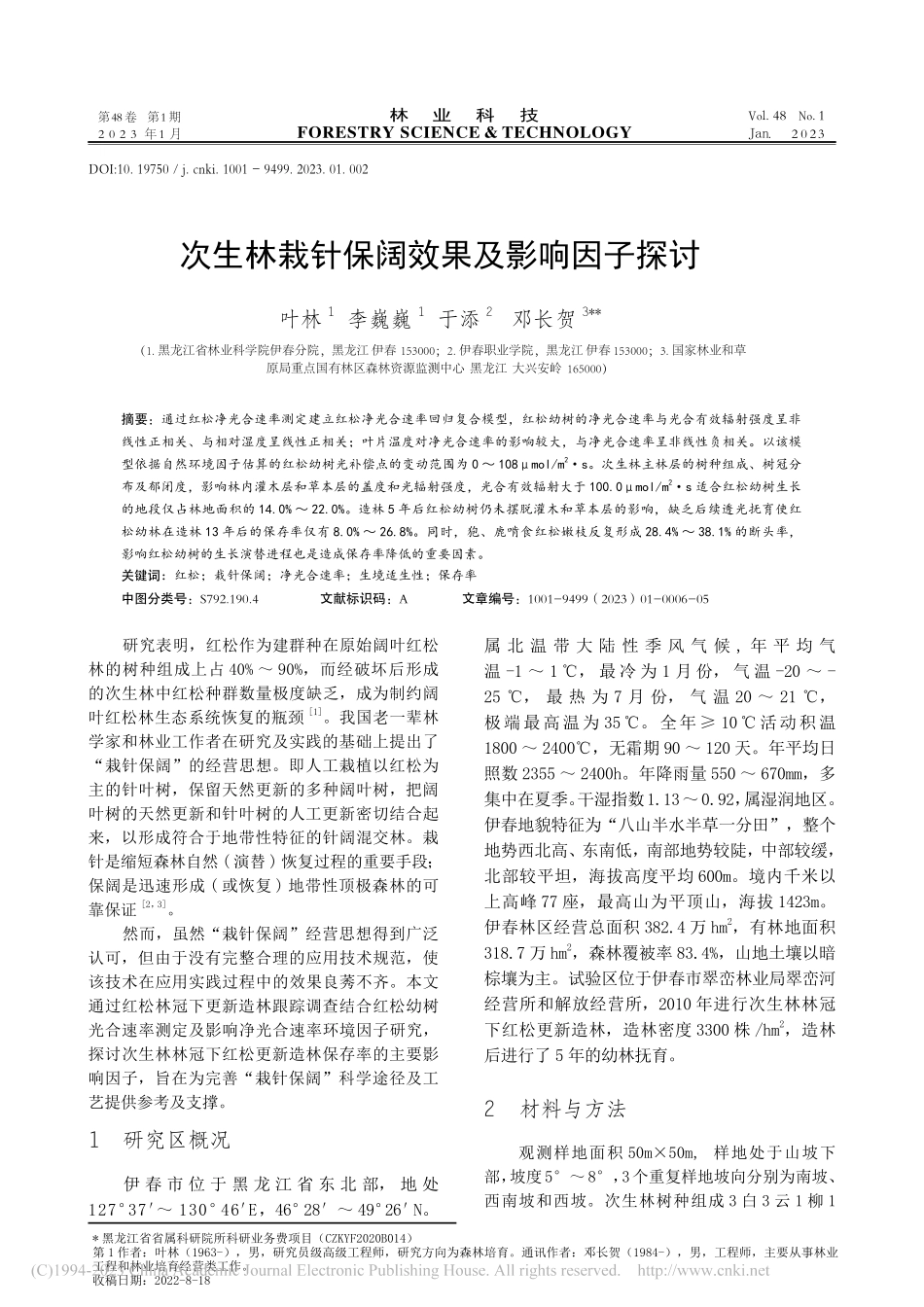

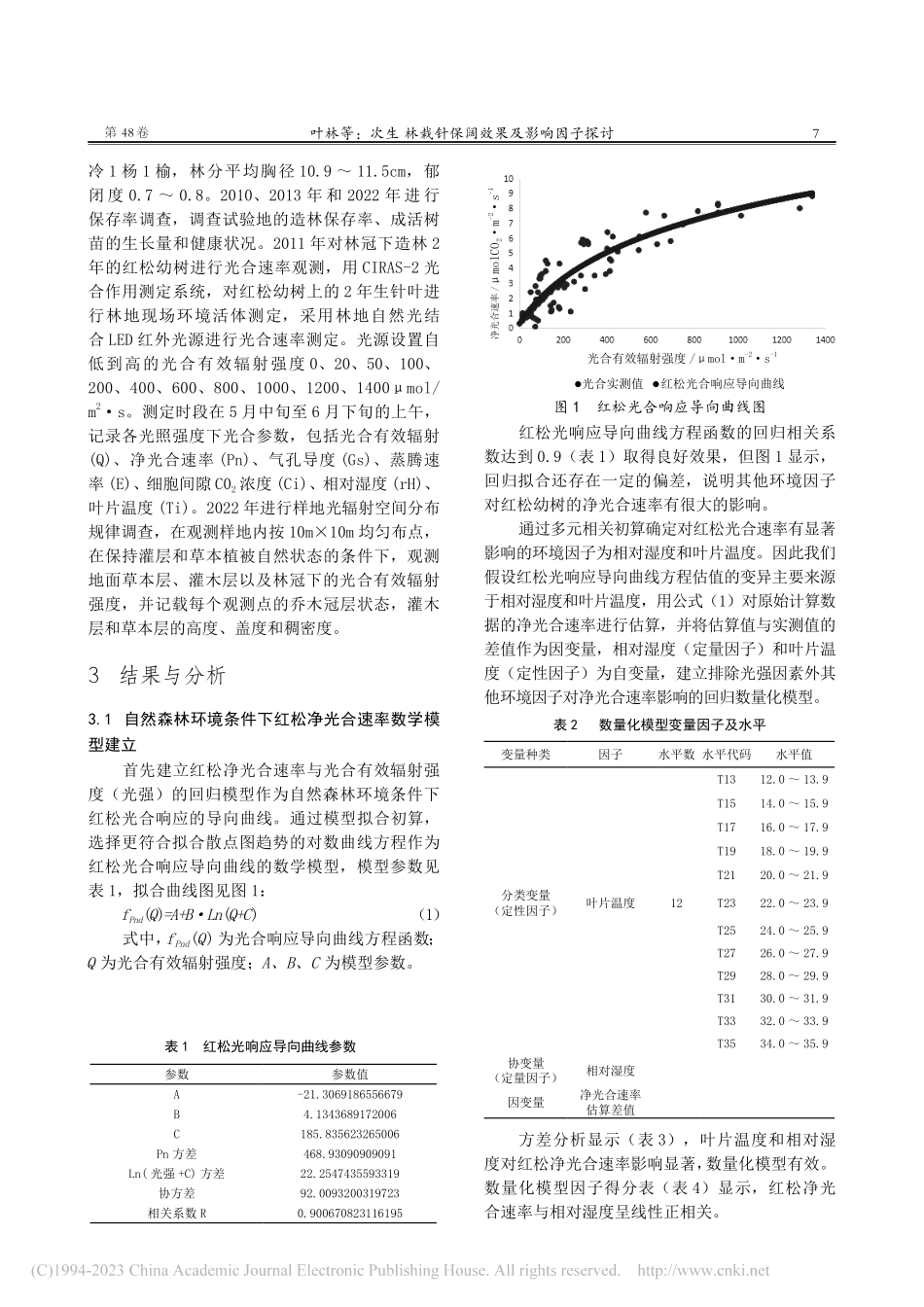

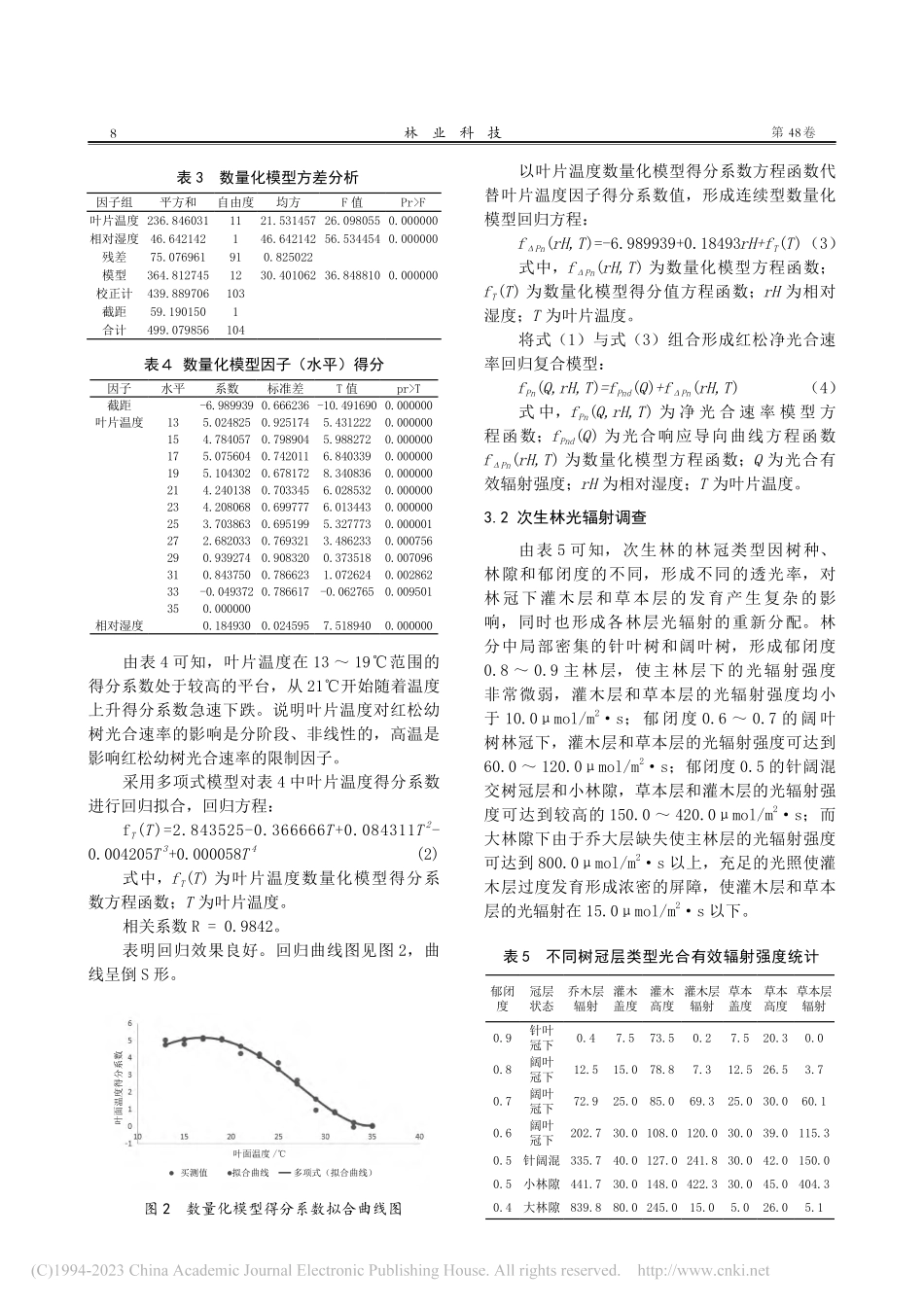

VJanN14812023oo2023年1月第48卷第1期林业科技FORESTRYSCIENCE&TECHNOLOGY次生林栽针保阔效果及影响因子探讨叶林1李巍巍1于添2邓长贺3**(1.黑龙江省林业科学院伊春分院,黑龙江伊春153000;2.伊春职业学院,黑龙江伊春153000;3.国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心黑龙江大兴安岭165000)摘要:通过红松净光合速率测定建立红松净光合速率回归复合模型,红松幼树的净光合速率与光合有效辐射强度呈非线性正相关、与相对湿度呈线性正相关;叶片温度对净光合速率的影响较大,与净光合速率呈非线性负相关。以该模型依据自然环境因子估算的红松幼树光补偿点的变动范围为0~108μmol/m2·s。次生林主林层的树种组成、树冠分布及郁闭度,影响林内灌木层和草本层的盖度和光辐射强度,光合有效辐射大于100.0μmol/m2·s适合红松幼树生长的地段仅占林地面积的14.0%~22.0%。造林5年后红松幼树仍未摆脱灌木和草本层的影响,缺乏后续透光抚育使红松幼林在造林13年后的保存率仅有8.0%~26.8%。同时,狍、鹿啃食红松嫩枝反复形成28.4%~38.1%的断头率,影响红松幼树的生长演替进程也是造成保存率降低的重要因素。关键词:红松;栽针保阔;净光合速率;生境适生性;保存率中图分类号:S792.190.4文献标识码:A文章编号:1001-9499(2023)01-0006-05研究表明,红松作为建群种在原始阔叶红松林的树种组成上占40%~90%,而经破坏后形成的次生林中红松种群数量极度缺乏,成为制约阔叶红松林生态系统恢复的瓶颈[1]。我国老一辈林学家和林业工作者在研究及实践的基础上提出了“栽针保阔”的经营思想。即人工栽植以红松为主的针叶树,保留天然更新的多种阔叶树,把阔叶树的天然更新和针叶树的人工更新密切结合起来,以形成符合于地带性特征的针阔混交林。栽针是缩短森林自然(演替)恢复过程的重要手段;保阔是迅速形成(或恢复)地带性顶极森林的可靠保证[2,3]。然而,虽然“栽针保阔”经营思想得到广泛认可,但由于没有完整合理的应用技术规范,使该技术在应用实践过程中的效果良莠不齐。本文通过红松林冠下更新造林跟踪调查结合红松幼树光合速率测定及影响净光合速率环境因子研究,探讨次生林林冠下红松更新造林保存率的主要影响因子,旨在为完善“栽针保阔”科学途径及工艺提供参考及支撑。1研究区概况伊春市位于黑龙江省东北部,地处127°37′~130°46′E,46°28′~49°26′N。属北温带大陆性季风气候,年平均气温-1~1℃,最冷为1月份,气温-20~-25℃,...