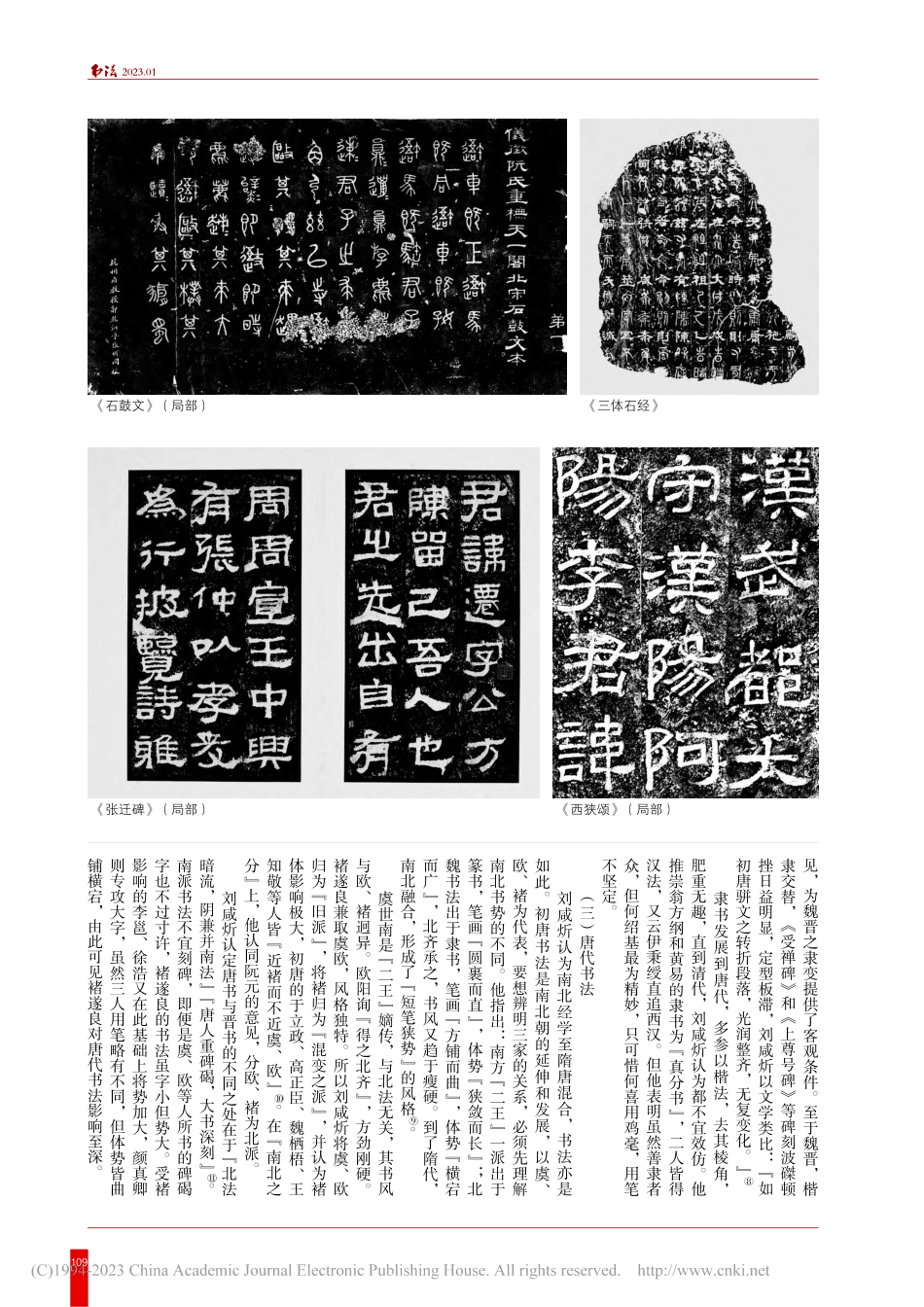

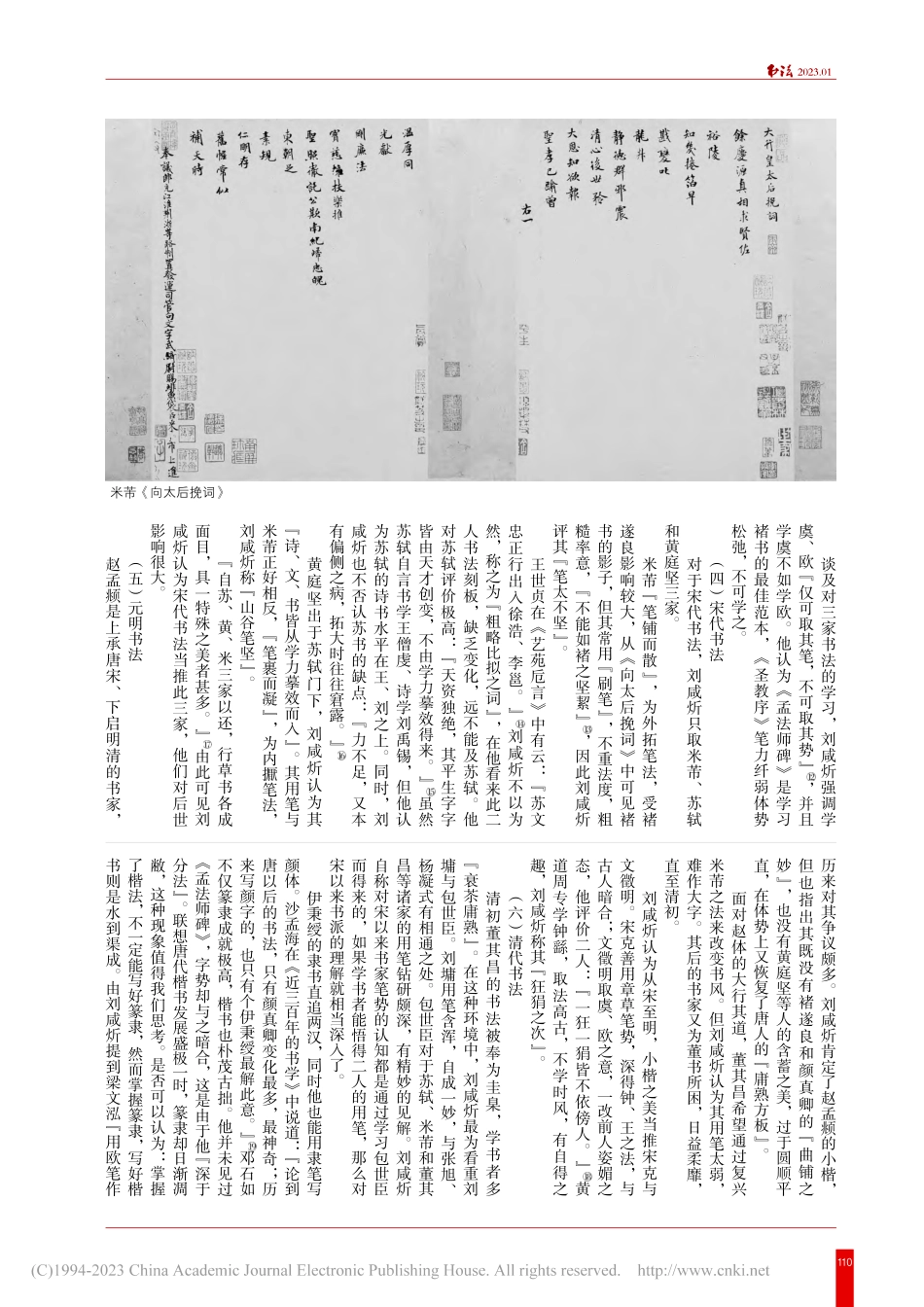

2023.01108沈》中可见一斑。刘咸炘博学多才,学贯中西,既能以书法家敏锐的艺术眼光审视作品,也能以史学家的严谨态度客观地认识和评价中国书法史。笔者试从以下四个方面对其书法史观进行分析:一对历代书法的评述刘咸炘善以『明统知类』和『察势观风』的治学思想梳理书法史。在其学术体系内,书法艺术中的『统』,即书法的源流演变;『类』指篆、隶、楷、行、草五种字体及变化。『察势』主要是对历史发展作宏观的梳理,由此解答书体兴替趋势、书法史演进脉络等问题;『观风』则近于具体的辨析,包括对某一时段、某一地区书风的探讨。(一)篆书《三体石经》出土后,人们发现其文字笔画多两头尖,与唐宋之人书写的篆书没有什么差别,结构也无太大不同。因此刘咸炘认为篆隶发展到曹魏时期水平已经开始衰退,正如楷书发展到唐中叶时期。确实如此,从汉至明,相较其他书体,篆书没有得到足够的重视。但到了清代,内容摘要:刘咸炘以史学见长,对于书法史的认识与其对历史的把握有着异曲同工之妙,这从《弄翰余沈》中可见一斑。他常常在严格把握史料的基础上进行分析辨别,善以『明统知类』和『察势观风』的治学思想梳理书法史的脉络,考证书体演变和源流等问题。他在书中提出『变化而统一』的观点,准确地理解了书法字体和书体发展中『多变』与『不变』的辩证关系,体现了其治学方法的科学性。书中探讨的诸多问题从不同层面反映出其书法史意识,这是书法进入民国后对清代书学的冷静反思,为民国书法思潮的兴起推波助澜。刘咸炘是中国近代书法史研究中的重要人物。他英年早逝,一生未出巴蜀,是传统旧学中培养出的学者。虽然从未受过新式教育,但他并不是抱残守缺之徒。他涉猎极广,其著作《推十书》涉及经、史、子、集,旁及西学等领域,凡二百三十一种、四百七十五卷。在诸多学问中,他对史学最为执着,并植根宋明理学,考证源流,观朝代盛衰及风俗之变。在书法方面,其『明统知类』『察势观风』『中庸』等史学思想从《弄翰余篆书中兴,以邓石如为代表的书家们以秦篆为基础,参以隶意,一扫汉代以来的呆板面目。尤其是《石鼓文》,圆融浑劲,古茂雄秀,杨沂孙、吴大澂、吴昌硕无不受其影响,刘咸炘认为此书『非寻常金文率尔之作可比』①。在清代书家中,刘咸炘夸赞吴昌硕的笔法『诚大篆之正轨』②,但也指出其『惜势专于偏狭,失其宽处』③。吴昌硕临《石鼓文》专取直势,宽展不足。马宗霍也曾评之:『缶庐写《石鼓》,以其画梅之法为之。纵挺横张,略无含蓄。...