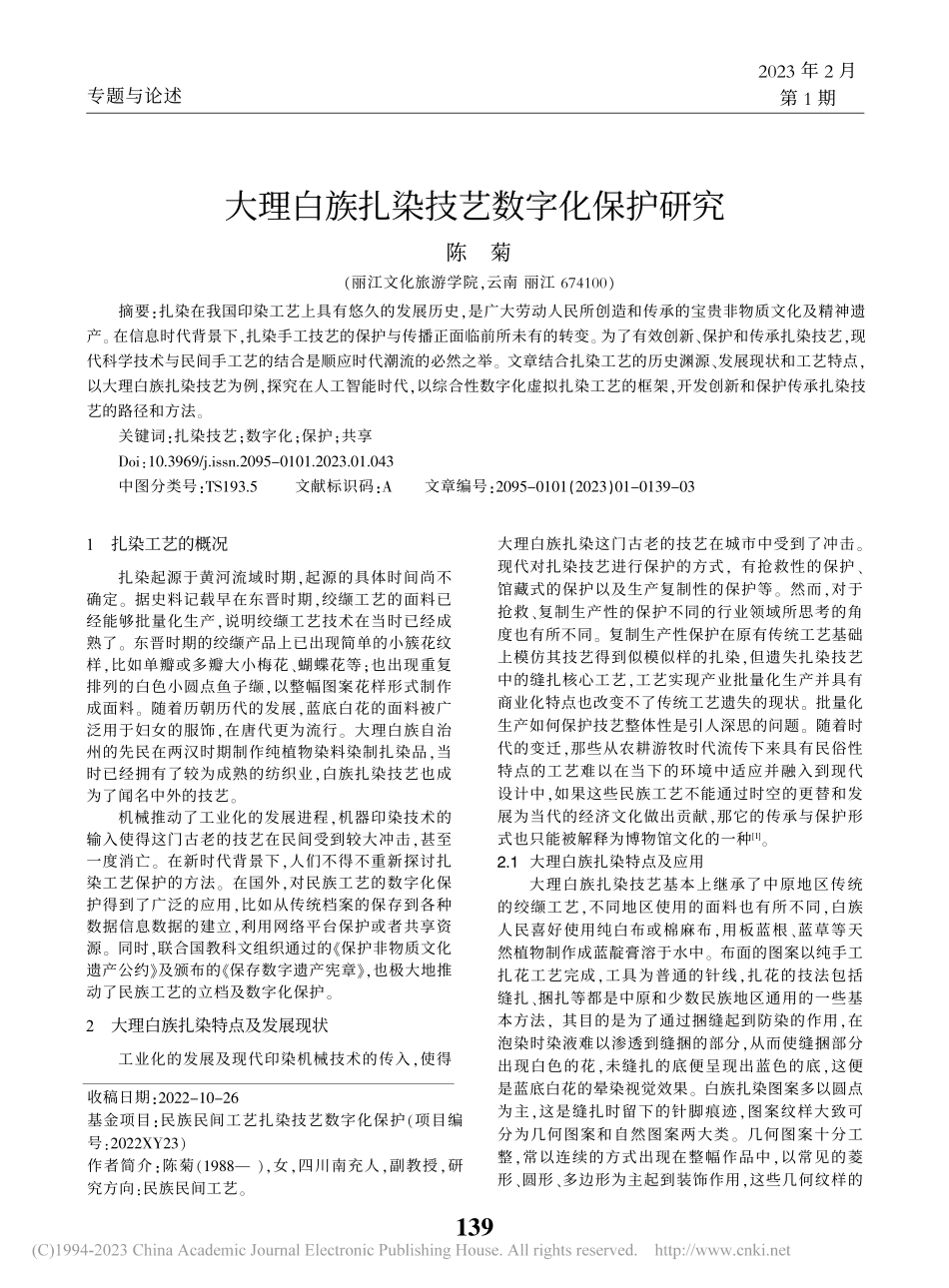

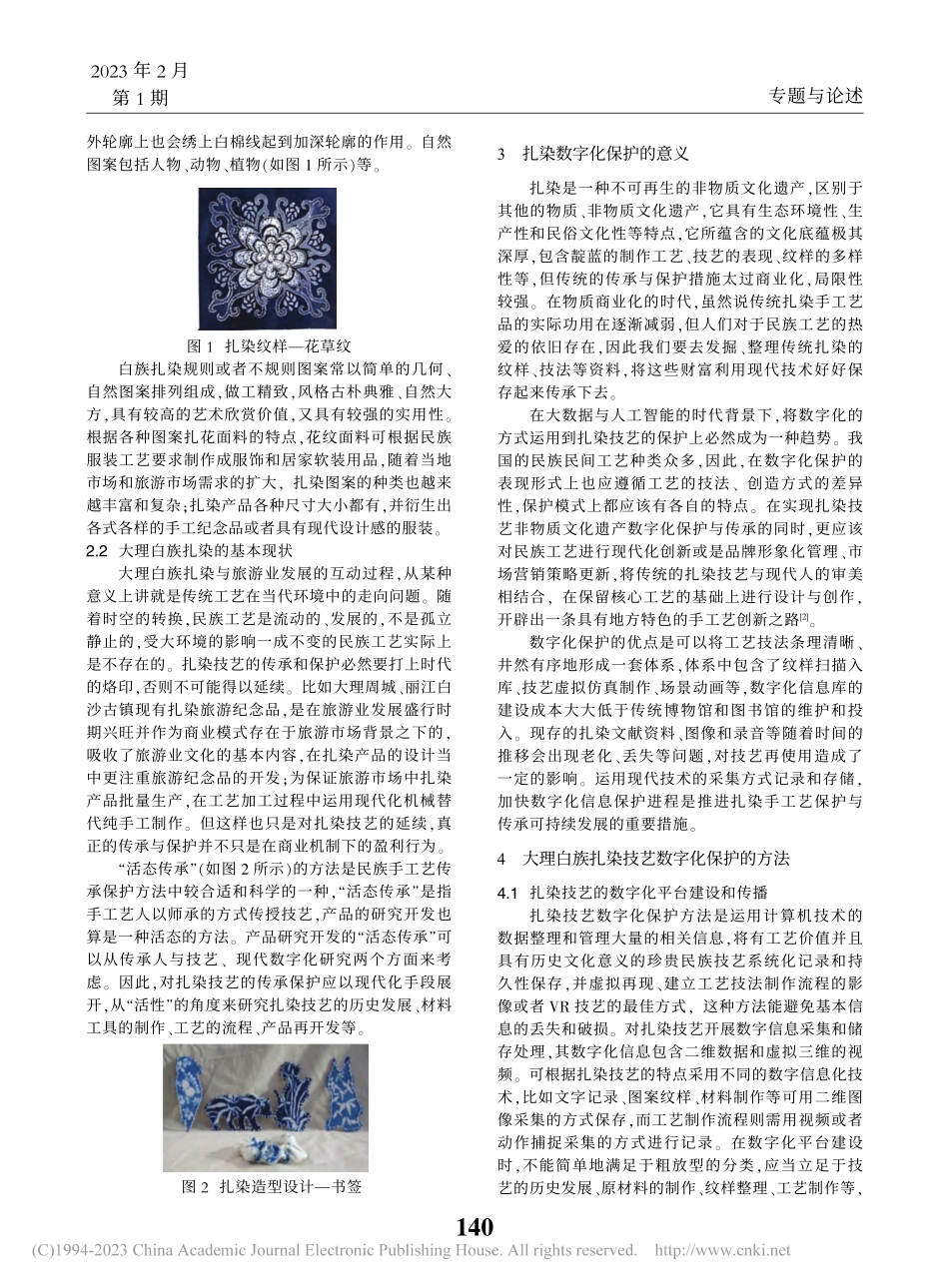

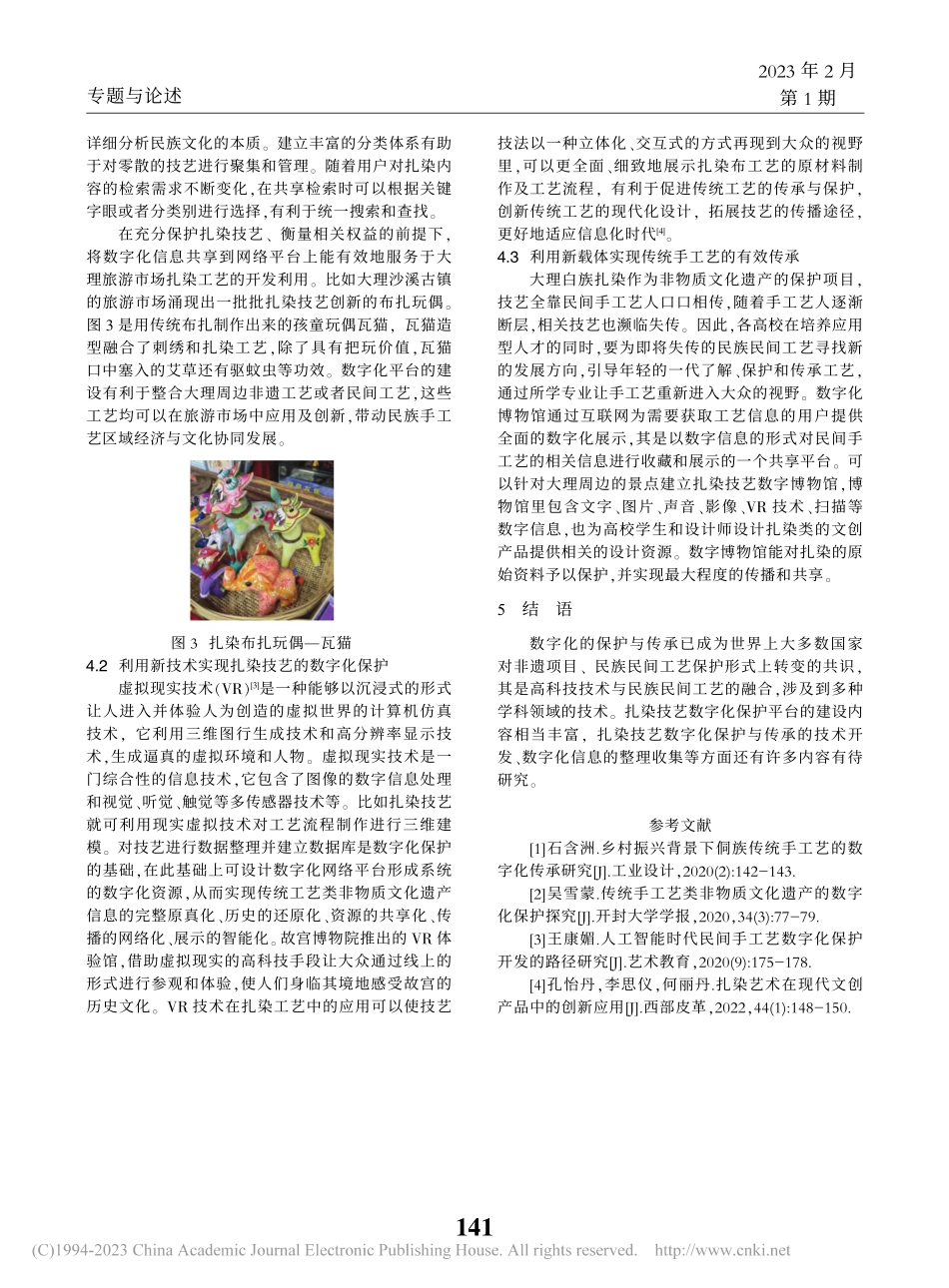

2023年2月第1期1扎染工艺的概况扎染起源于黄河流域时期,起源的具体时间尚不确定。据史料记载早在东晋时期,绞缬工艺的面料已经能够批量化生产,说明绞缬工艺技术在当时已经成熟了。东晋时期的绞缬产品上已出现简单的小簇花纹样,比如单瓣或多瓣大小梅花、蝴蝶花等;也出现重复排列的白色小圆点鱼子缬,以整幅图案花样形式制作成面料。随着历朝历代的发展,蓝底白花的面料被广泛用于妇女的服饰,在唐代更为流行。大理白族自治州的先民在两汉时期制作纯植物染料染制扎染品,当时已经拥有了较为成熟的纺织业,白族扎染技艺也成为了闻名中外的技艺。机械推动了工业化的发展进程,机器印染技术的输入使得这门古老的技艺在民间受到较大冲击,甚至一度消亡。在新时代背景下,人们不得不重新探讨扎染工艺保护的方法。在国外,对民族工艺的数字化保护得到了广泛的应用,比如从传统档案的保存到各种数据信息数据的建立,利用网络平台保护或者共享资源。同时,联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》及颁布的《保存数字遗产宪章》,也极大地推动了民族工艺的立档及数字化保护。2大理白族扎染特点及发展现状工业化的发展及现代印染机械技术的传入,使得大理白族扎染这门古老的技艺在城市中受到了冲击。现代对扎染技艺进行保护的方式,有抢救性的保护、馆藏式的保护以及生产复制性的保护等。然而,对于抢救、复制生产性的保护不同的行业领域所思考的角度也有所不同。复制生产性保护在原有传统工艺基础上模仿其技艺得到似模似样的扎染,但遗失扎染技艺中的缝扎核心工艺,工艺实现产业批量化生产并具有商业化特点也改变不了传统工艺遗失的现状。批量化生产如何保护技艺整体性是引人深思的问题。随着时代的变迁,那些从农耕游牧时代流传下来具有民俗性特点的工艺难以在当下的环境中适应并融入到现代设计中,如果这些民族工艺不能通过时空的更替和发展为当代的经济文化做出贡献,那它的传承与保护形式也只能被解释为博物馆文化的一种[1]。2.1大理白族扎染特点及应用大理白族扎染技艺基本上继承了中原地区传统的绞缬工艺,不同地区使用的面料也有所不同,白族人民喜好使用纯白布或棉麻布,用板蓝根、蓝草等天然植物制作成蓝靛膏溶于水中。布面的图案以纯手工扎花工艺完成,工具为普通的针线,扎花的技法包括缝扎、捆扎等都是中原和少数民族地区通用的一些基本方法,其目的是为了通过捆缝起到防染的作用,在泡染时染液难以渗透到缝捆的部分,从而使缝捆部...