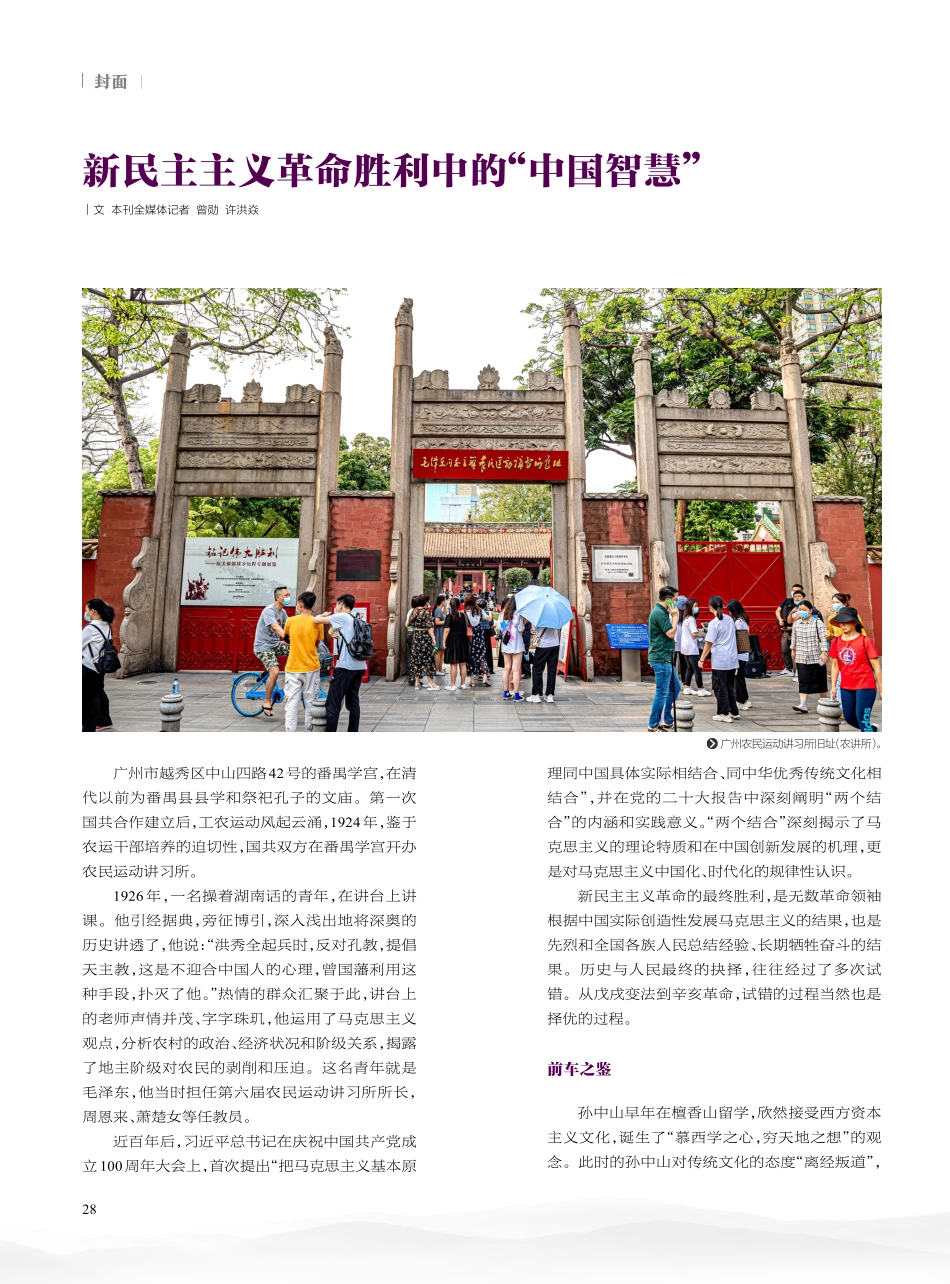

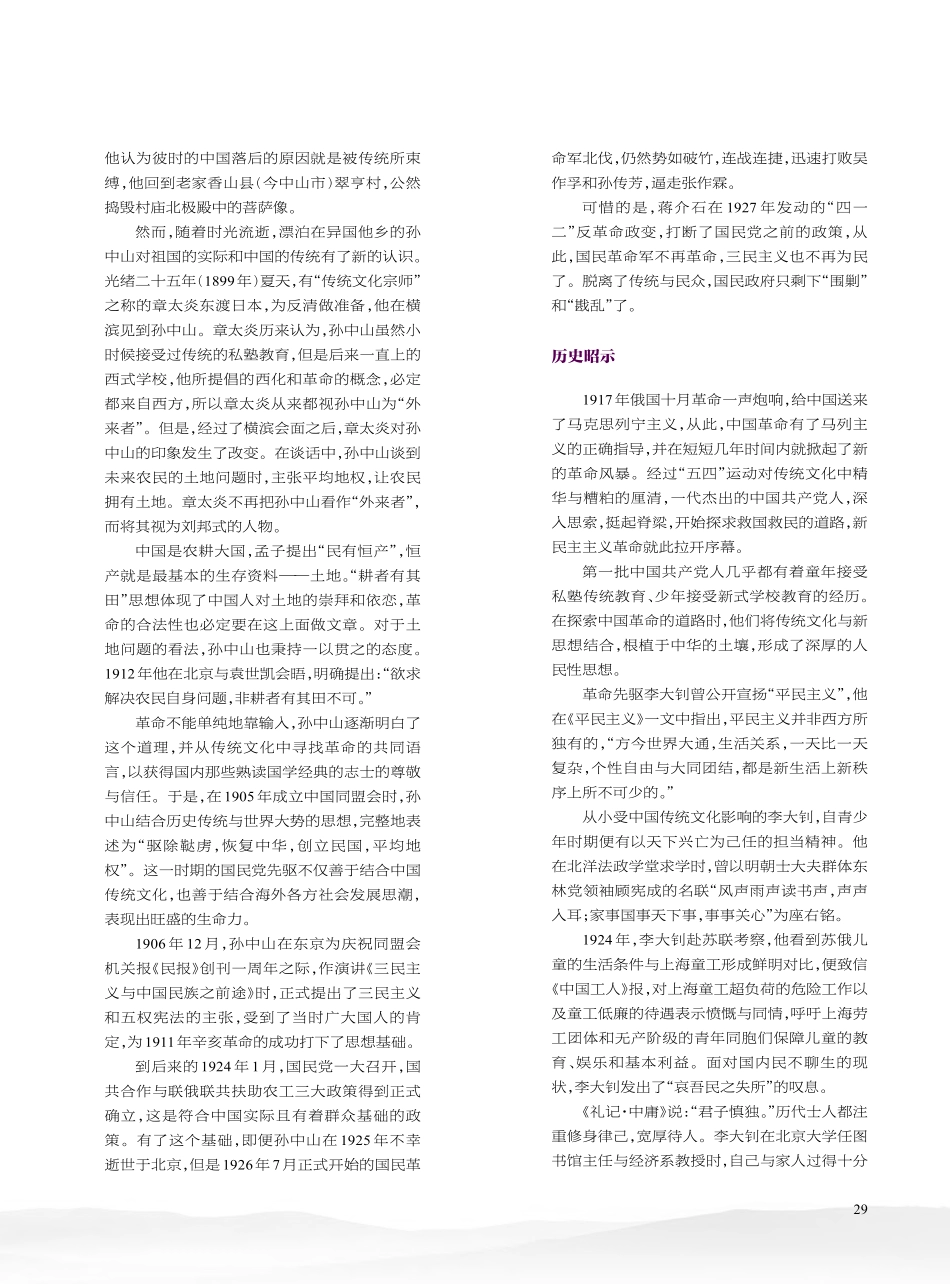

封面新民主主义革命胜利中的“中国智慧”│文本刊全媒体记者曾勋许洪焱广州市越秀区中山四路42号的番禺学宫,在清代以前为番禺县县学和祭祀孔子的文庙。第一次国共合作建立后,工农运动风起云涌,1924年,鉴于农运干部培养的迫切性,国共双方在番禺学宫开办农民运动讲习所。1926年,一名操着湖南话的青年,在讲台上讲课。他引经据典,旁征博引,深入浅出地将深奥的历史讲透了,他说:“洪秀全起兵时,反对孔教,提倡天主教,这是不迎合中国人的心理,曾国藩利用这种手段,扑灭了他。”热情的群众汇聚于此,讲台上的老师声情并茂、字字珠玑,他运用了马克思主义观点,分析农村的政治、经济状况和阶级关系,揭露了地主阶级对农民的剥削和压迫。这名青年就是毛泽东,他当时担任第六届农民运动讲习所所长,周恩来、萧楚女等任教员。近百年后,习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上,首次提出“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”,并在党的二十大报告中深刻阐明“两个结合”的内涵和实践意义。“两个结合”深刻揭示了马克思主义的理论特质和在中国创新发展的机理,更是对马克思主义中国化、时代化的规律性认识。新民主主义革命的最终胜利,是无数革命领袖根据中国实际创造性发展马克思主义的结果,也是先烈和全国各族人民总结经验、长期牺牲奋斗的结果。历史与人民最终的抉择,往往经过了多次试错。从戊戌变法到辛亥革命,试错的过程当然也是择优的过程。前车之鉴孙中山早年在檀香山留学,欣然接受西方资本主义文化,诞生了“慕西学之心,穷天地之想”的观念。此时的孙中山对传统文化的态度“离经叛道”,广州农民运动讲习所旧址(农讲所)。28他认为彼时的中国落后的原因就是被传统所束缚,他回到老家香山县(今中山市)翠亨村,公然捣毁村庙北极殿中的菩萨像。然而,随着时光流逝,漂泊在异国他乡的孙中山对祖国的实际和中国的传统有了新的认识。光绪二十五年(1899年)夏天,有“传统文化宗师”之称的章太炎东渡日本,为反清做准备,他在横滨见到孙中山。章太炎历来认为,孙中山虽然小时候接受过传统的私塾教育,但是后来一直上的西式学校,他所提倡的西化和革命的概念,必定都来自西方,所以章太炎从来都视孙中山为“外来者”。但是,经过了横滨会面之后,章太炎对孙中山的印象发生了改变。在谈话中,孙中山谈到未来农民的土地问题时,主张平均地权,让农民拥有土地。章太炎不再把孙中山看作“外来者...