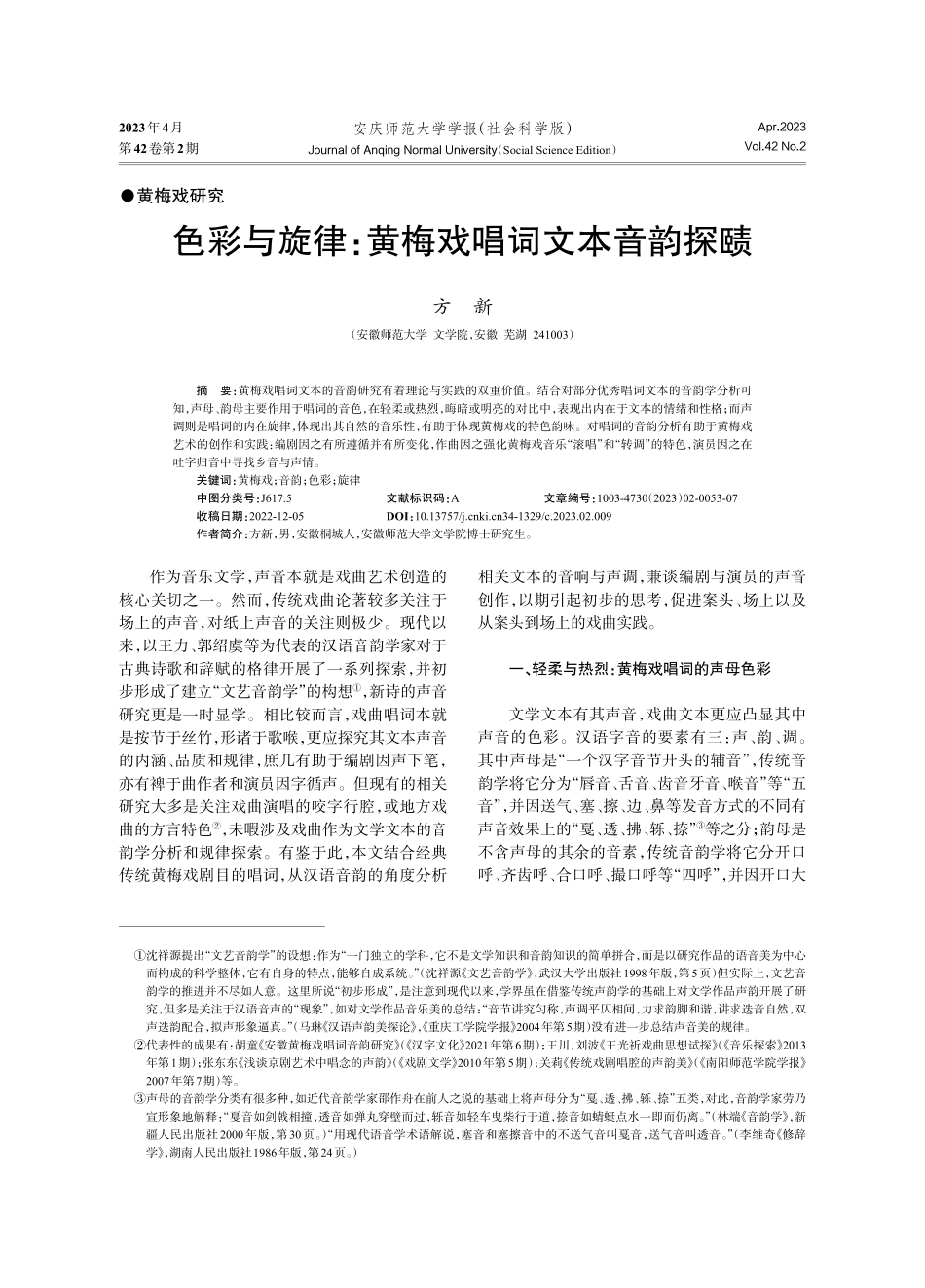

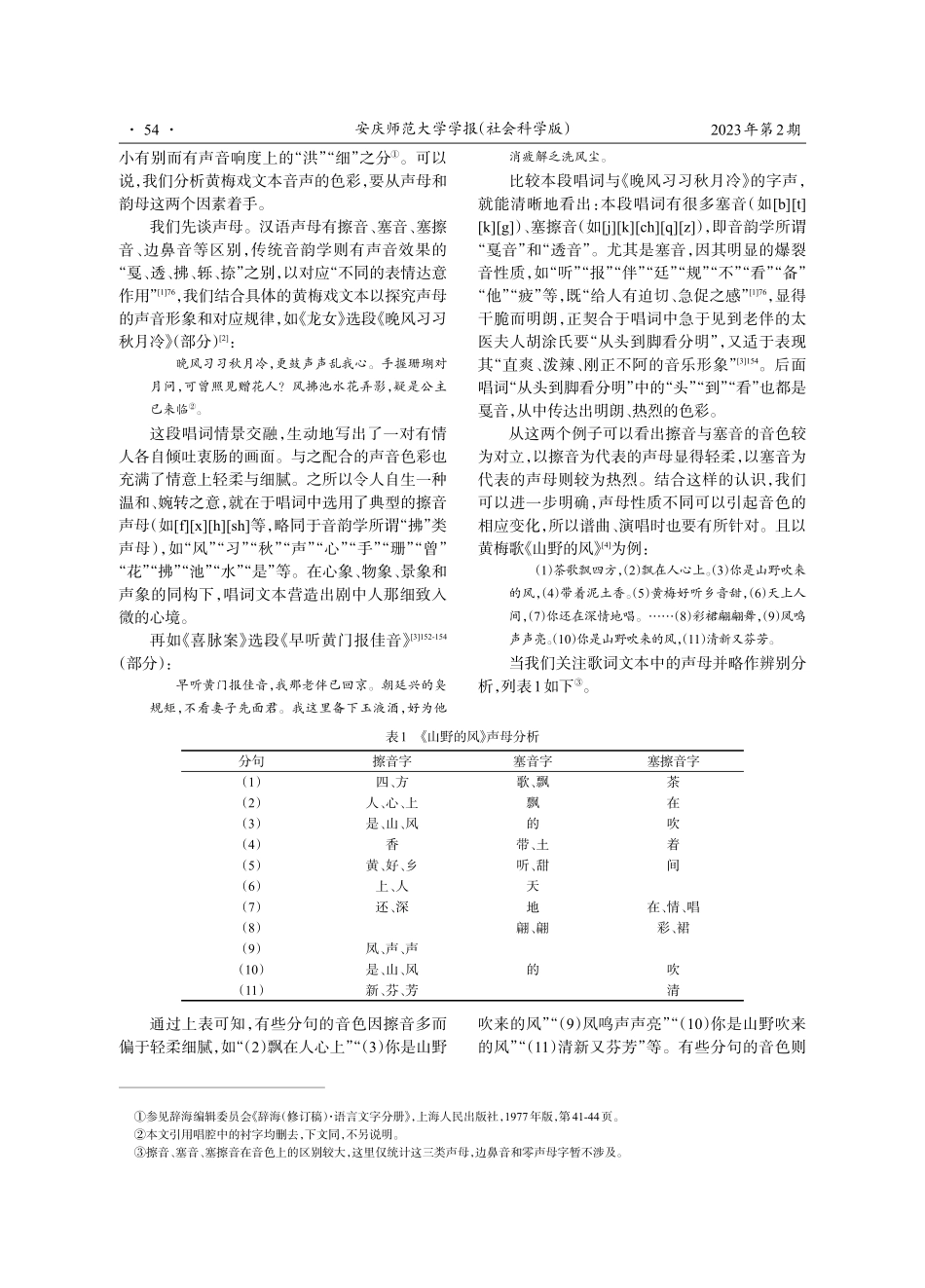

●黄梅戏研究色彩与旋律:黄梅戏唱词文本音韵探赜方新(安徽师范大学文学院,安徽芜湖241003)摘要:黄梅戏唱词文本的音韵研究有着理论与实践的双重价值。结合对部分优秀唱词文本的音韵学分析可知,声母、韵母主要作用于唱词的音色,在轻柔或热烈,晦暗或明亮的对比中,表现出内在于文本的情绪和性格;而声调则是唱词的内在旋律,体现出其自然的音乐性,有助于体现黄梅戏的特色韵味。对唱词的音韵分析有助于黄梅戏艺术的创作和实践:编剧因之有所遵循并有所变化,作曲因之强化黄梅戏音乐“滚唱”和“转调”的特色,演员因之在吐字归音中寻找乡音与声情。关键词:黄梅戏;音韵;色彩;旋律中图分类号:J617.5文献标识码:A文章编号:1003-4730(2023)02-0053-07收稿日期:2022-12-05DOI:10.13757/j.cnki.cn34-1329/c.2023.02.009作者简介:方新,男,安徽桐城人,安徽师范大学文学院博士研究生。作为音乐文学,声音本就是戏曲艺术创造的核心关切之一。然而,传统戏曲论著较多关注于场上的声音,对纸上声音的关注则极少。现代以来,以王力、郭绍虞等为代表的汉语音韵学家对于古典诗歌和辞赋的格律开展了一系列探索,并初步形成了建立“文艺音韵学”的构想①,新诗的声音研究更是一时显学。相比较而言,戏曲唱词本就是按节于丝竹,形诸于歌喉,更应探究其文本声音的内涵、品质和规律,庶几有助于编剧因声下笔,亦有裨于曲作者和演员因字循声。但现有的相关研究大多是关注戏曲演唱的咬字行腔,或地方戏曲的方言特色②,未暇涉及戏曲作为文学文本的音韵学分析和规律探索。有鉴于此,本文结合经典传统黄梅戏剧目的唱词,从汉语音韵的角度分析相关文本的音响与声调,兼谈编剧与演员的声音创作,以期引起初步的思考,促进案头、场上以及从案头到场上的戏曲实践。一、轻柔与热烈:黄梅戏唱词的声母色彩文学文本有其声音,戏曲文本更应凸显其中声音的色彩。汉语字音的要素有三:声、韵、调。其中声母是“一个汉字音节开头的辅音”,传统音韵学将它分为“唇音、舌音、齿音牙音、喉音”等“五音”,并因送气、塞、擦、边、鼻等发音方式的不同有声音效果上的“戛、透、拂、轹、捺”③等之分;韵母是不含声母的其余的音素,传统音韵学将它分开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼等“四呼”,并因开口大①沈祥源提出“文艺音韵学”的设想:作为“一门独立的学科,它不是文学知识和音韵知识的简单拼合,而是以研究作品的语音美为中心而构成的科学整体,它有自身的特点...