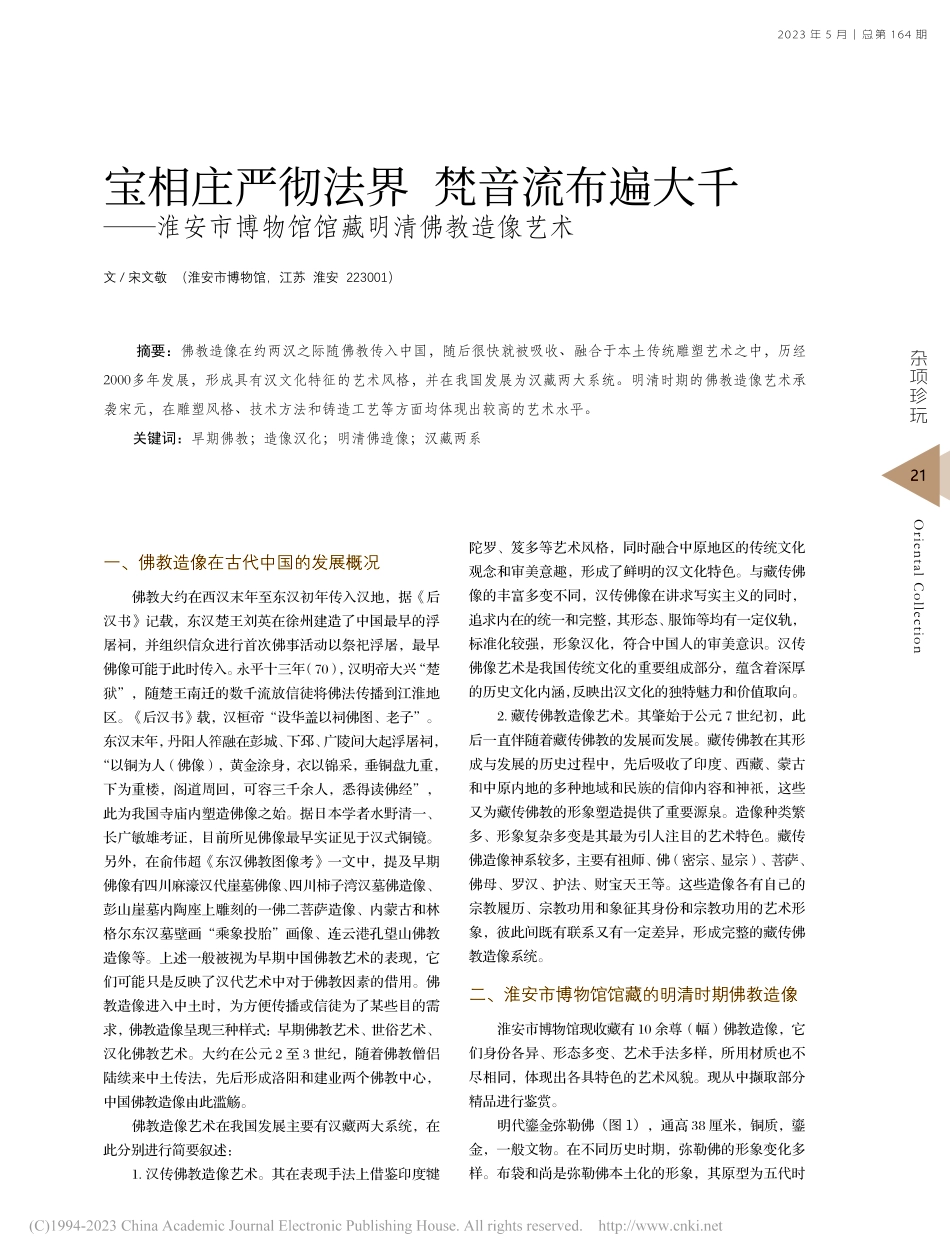

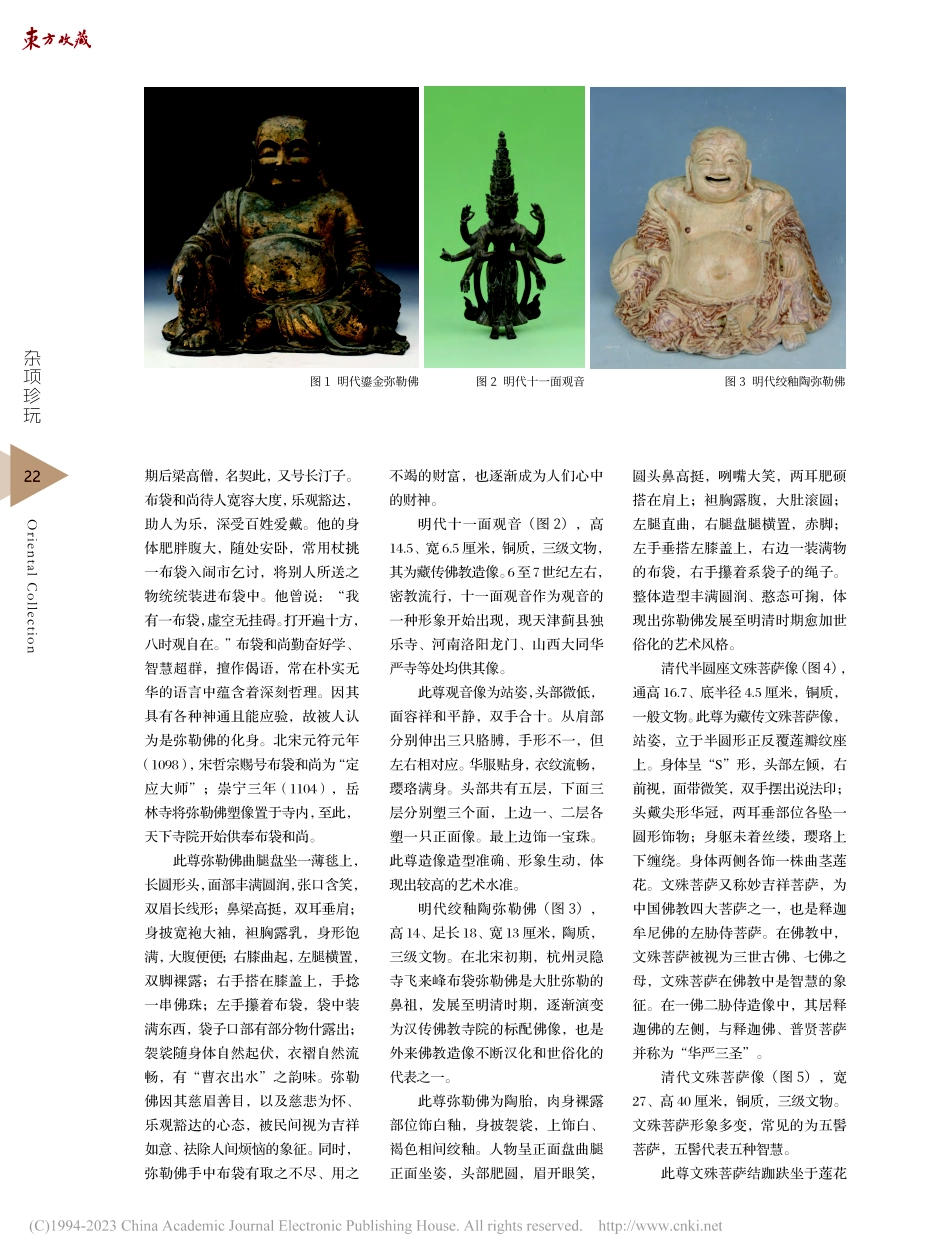

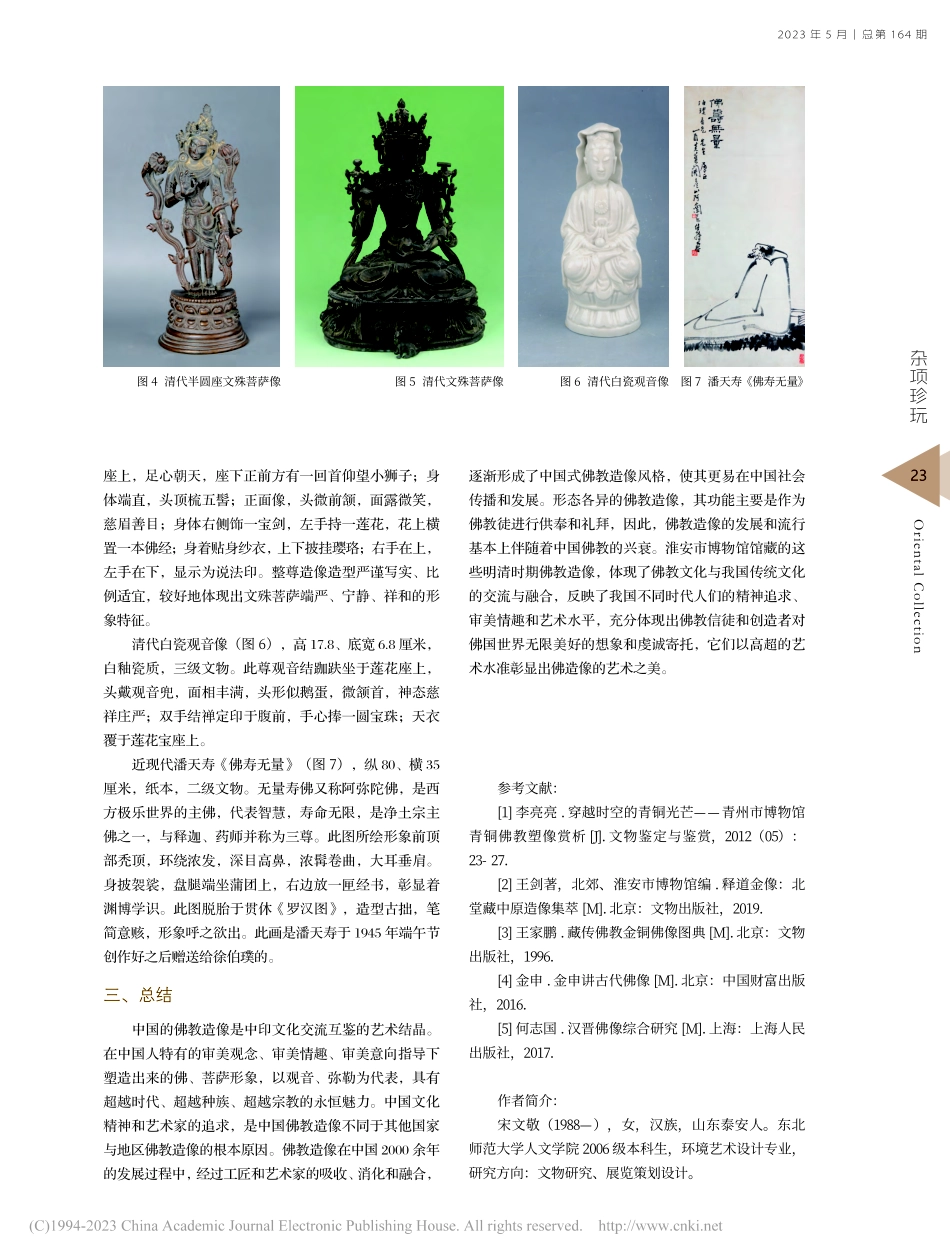

一、佛教造像在古代中国的发展概况佛教大约在西汉末年至东汉初年传入汉地,据《后汉书》记载,东汉楚王刘英在徐州建造了中国最早的浮屠祠,并组织信众进行首次佛事活动以祭祀浮屠,最早佛像可能于此时传入。永平十三年(70),汉明帝大兴“楚狱”,随楚王南迁的数千流放信徒将佛法传播到江淮地区。《后汉书》载,汉桓帝“设华盖以祠佛图、老子”。东汉末年,丹阳人筰融在彭城、下邳、广陵间大起浮屠祠,“以铜为人(佛像),黄金涂身,衣以锦采,垂铜盘九重,下为重楼,阁道周回,可容三千余人,悉得读佛经”,此为我国寺庙内塑造佛像之始。据日本学者水野清一、长广敏雄考证,目前所见佛像最早实证见于汉式铜镜。另外,在俞伟超《东汉佛教图像考》一文中,提及早期佛像有四川麻濠汉代崖墓佛像、四川柿子湾汉墓佛造像、彭山崖墓内陶座上雕刻的一佛二菩萨造像、内蒙古和林格尔东汉墓壁画“乘象投胎”画像、连云港孔望山佛教造像等。上述一般被视为早期中国佛教艺术的表现,它们可能只是反映了汉代艺术中对于佛教因素的借用。佛教造像进入中土时,为方便传播或信徒为了某些目的需求,佛教造像呈现三种样式:早期佛教艺术、世俗艺术、汉化佛教艺术。大约在公元2至3世纪,随着佛教僧侣陆续来中土传法,先后形成洛阳和建业两个佛教中心,中国佛教造像由此滥觞。佛教造像艺术在我国发展主要有汉藏两大系统,在此分别进行简要叙述:1.汉传佛教造像艺术。其在表现手法上借鉴印度犍陀罗、笈多等艺术风格,同时融合中原地区的传统文化观念和审美意趣,形成了鲜明的汉文化特色。与藏传佛像的丰富多变不同,汉传佛像在讲求写实主义的同时,追求内在的统一和完整,其形态、服饰等均有一定仪轨,标准化较强,形象汉化,符合中国人的审美意识。汉传佛像艺术是我国传统文化的重要组成部分,蕴含着深厚的历史文化内涵,反映出汉文化的独特魅力和价值取向。2.藏传佛教造像艺术。其肇始于公元7世纪初,此后一直伴随着藏传佛教的发展而发展。藏传佛教在其形成与发展的历史过程中,先后吸收了印度、西藏、蒙古和中原内地的多种地域和民族的信仰内容和神祇,这些又为藏传佛教的形象塑造提供了重要源泉。造像种类繁多、形象复杂多变是其最为引人注目的艺术特色。藏传佛造像神系较多,主要有祖师、佛(密宗、显宗)、菩萨、佛母、罗汉、护法、财宝天王等。这些造像各有自己的宗教履历、宗教功用和象征其身份和宗教功用的艺术形象,彼此间既有联系又有一定差异,形成完整的藏...