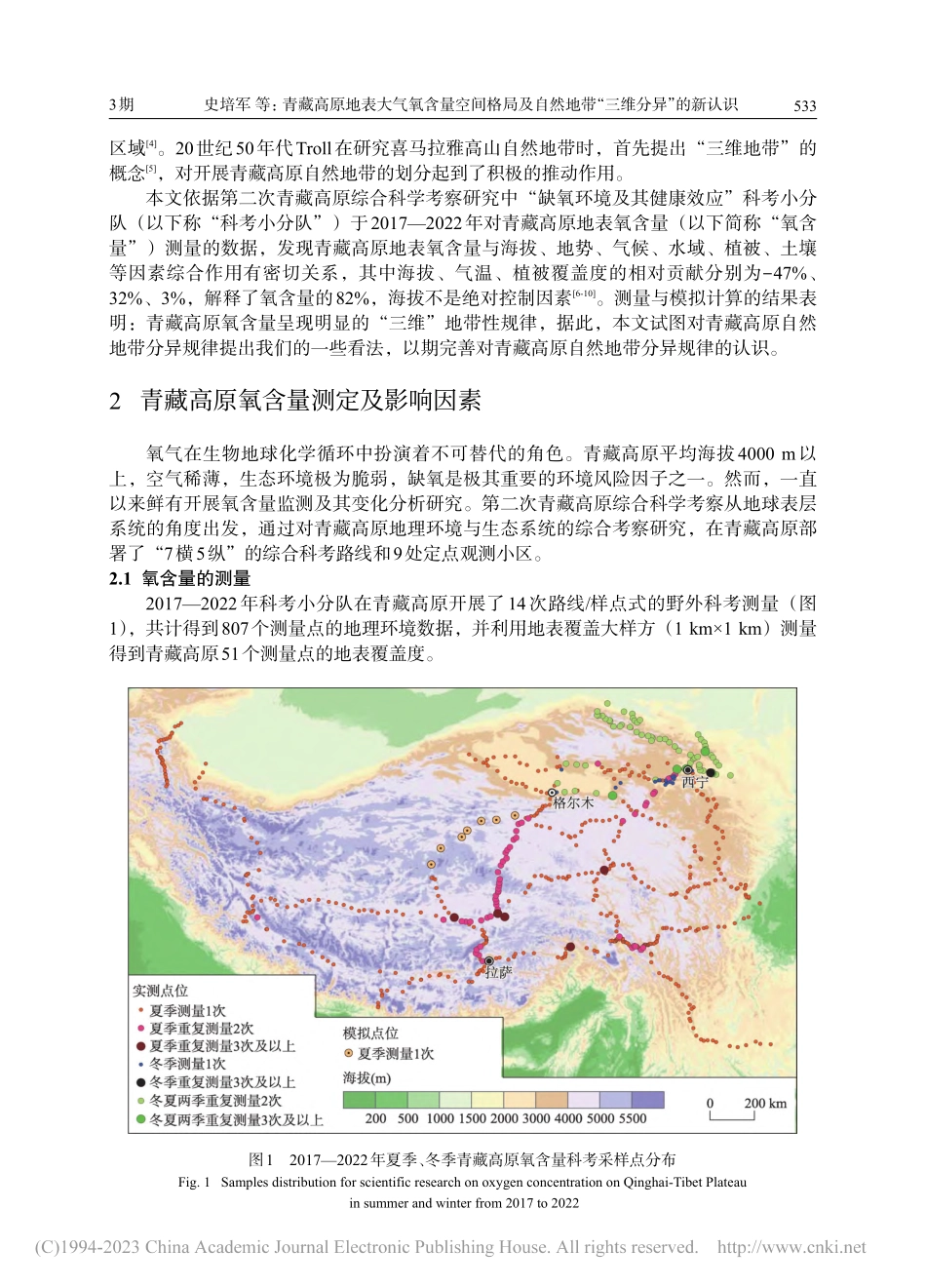

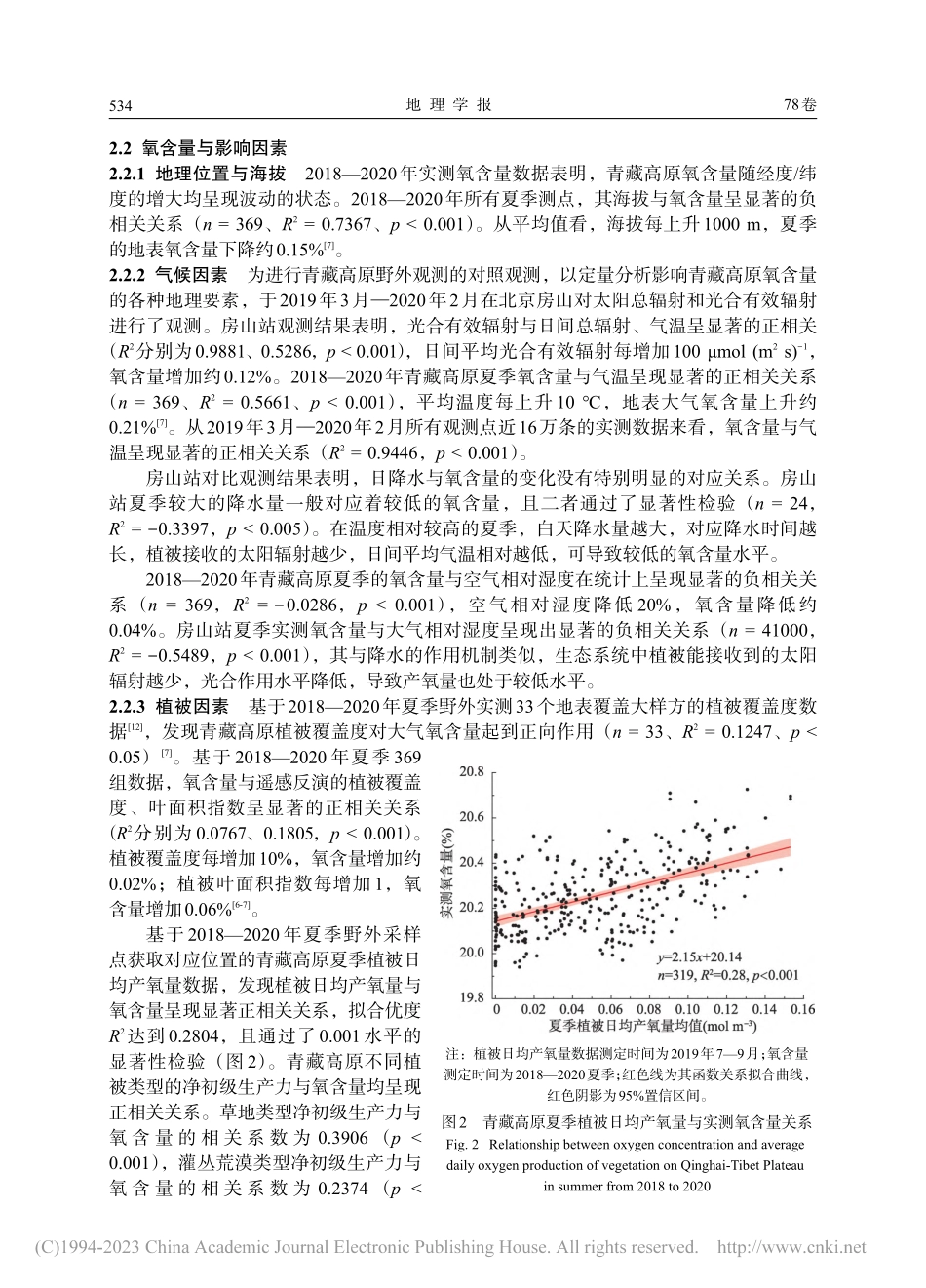

地理学报ACTAGEOGRAPHICASINICA第78卷第3期2023年3月Vol.78,No.3March,2023青藏高原地表大气氧含量空间格局及自然地带“三维分异”的新认识史培军1,2,3,胡小康1,4,陈彦强4,7,张慧1,4,杨合仪1,4,胡金鹏1,4,杨雯倩1,4,贾伟5,马伟东2,5,姜璐2,4,5,张钢锋1,4,蒲小燕6,郝力壮6,王静爱4,朱文泉4,马永贵2,5,唐海萍4,陈志2,5(1.北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室,北京100875;2.青海省人民政府—北京师范大学高原科学与可持续发展研究院,西宁810016;3.应急管理部—教育部减灾与应急管理研究院,北京100875;4.北京师范大学地理科学学部,北京100875;5.青海师范大学,西宁810016;6.青海大学,西宁810016;7.四川大学,成都610065)摘要:青藏高原地表氧含量是海拔、地势、气候、水域、植被、土壤综合作用的结果,其中海拔、气温、植被覆盖度与叶面积指数的相对贡献分别为-39.58%、35.50%、24.92%。青藏高原地表氧含量首先呈现东南向西北递减的差异,这主要与依赖水热条件的植被产氧有关;其次是东西延伸、南北更替的差异,这主要与依赖气温与地势的大气压对氧含量的影响有关;第三是随海拔变化的垂直分异,这主要与依赖地势、气温的大气压,以及依赖温度与水分的植被产氧有关。地表氧含量可以定量展现地表自然地理特征的时空格局,据此,本文把青藏高原自然地带划分为3个一级区、17个二级区,即:东南部亚热带森林—森林草原区域,地表年均氧含量为20.35%,7月平均值为20.45%,1月平均值为20.27%,含2个二级区;东部温带森林—草原—草甸区域,地表年均氧含量为20.10%,7月平均值为20.23%,1月平均值为20.00%,含5个二级区;西部寒带温带草原—荒漠—草甸区域,地表年均氧含量为20.00%,7月平均值为20.10%,1月平均值为19.91%,含10个二级区。关键词:青藏高原;地表氧含量;自然要素综合体;三维自然地带;第二次青藏科考DOI:10.11821/dlxb2023030021引言自第一次青藏高原综合科学考察开展以来的近50年,青藏高原自然与社会环境发生了剧烈变化,气候变暖幅度是同期全球平均值的两倍[1],是全球变暖背景下环境变化不确定性最大的地区之一。第二次青藏科考围绕青藏高原地球系统变化及其影响这一关键科学问题,揭示青藏高原地球系统变化机理,优化青藏高原生态安全屏障体系,提出“亚洲水塔”与生态安全屏障保护、“第三极”国家公园群建设和绿色发展途径的科学方案[2]。第一次青藏科考取得的重大科学成果之一就是对青藏高...