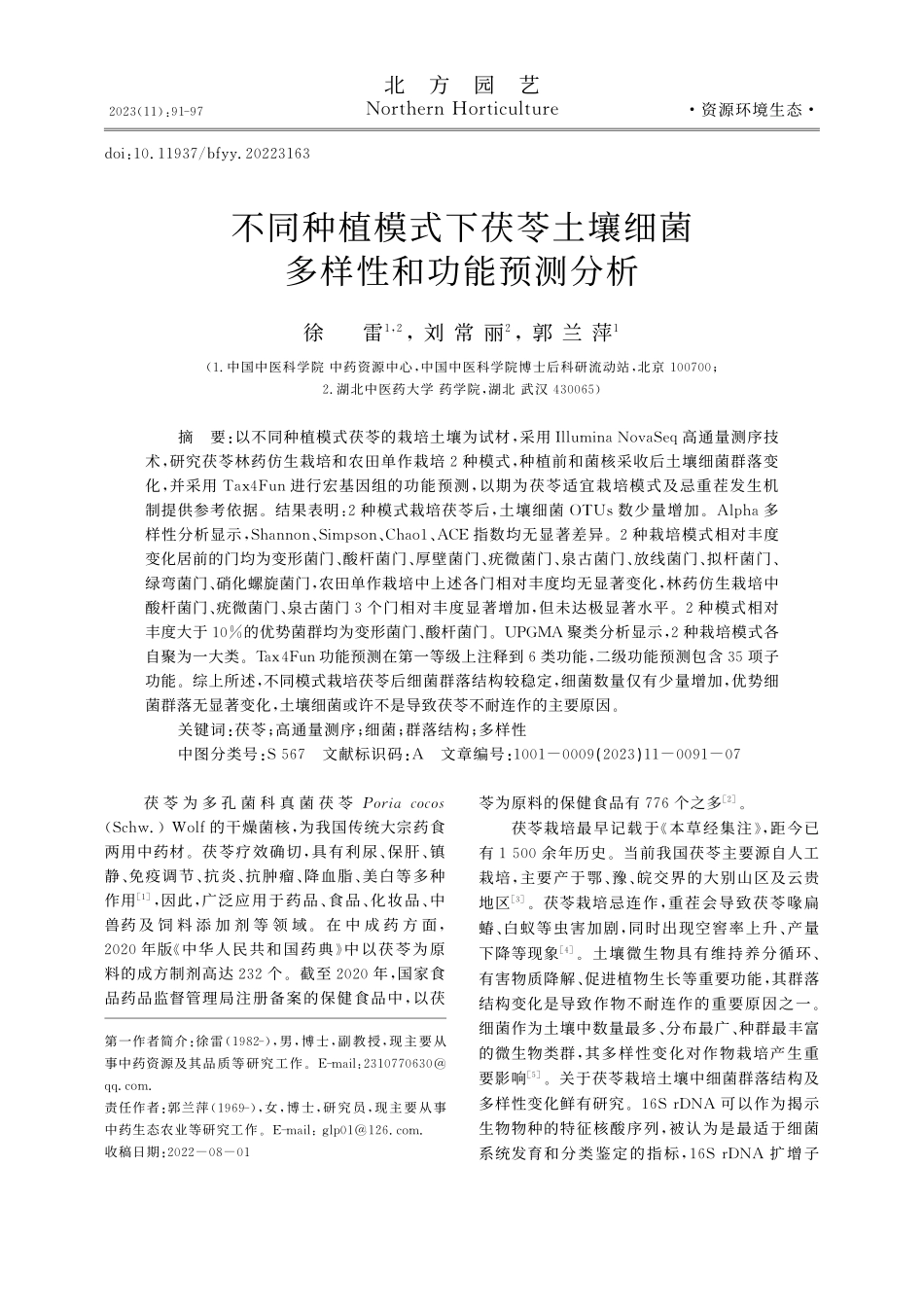

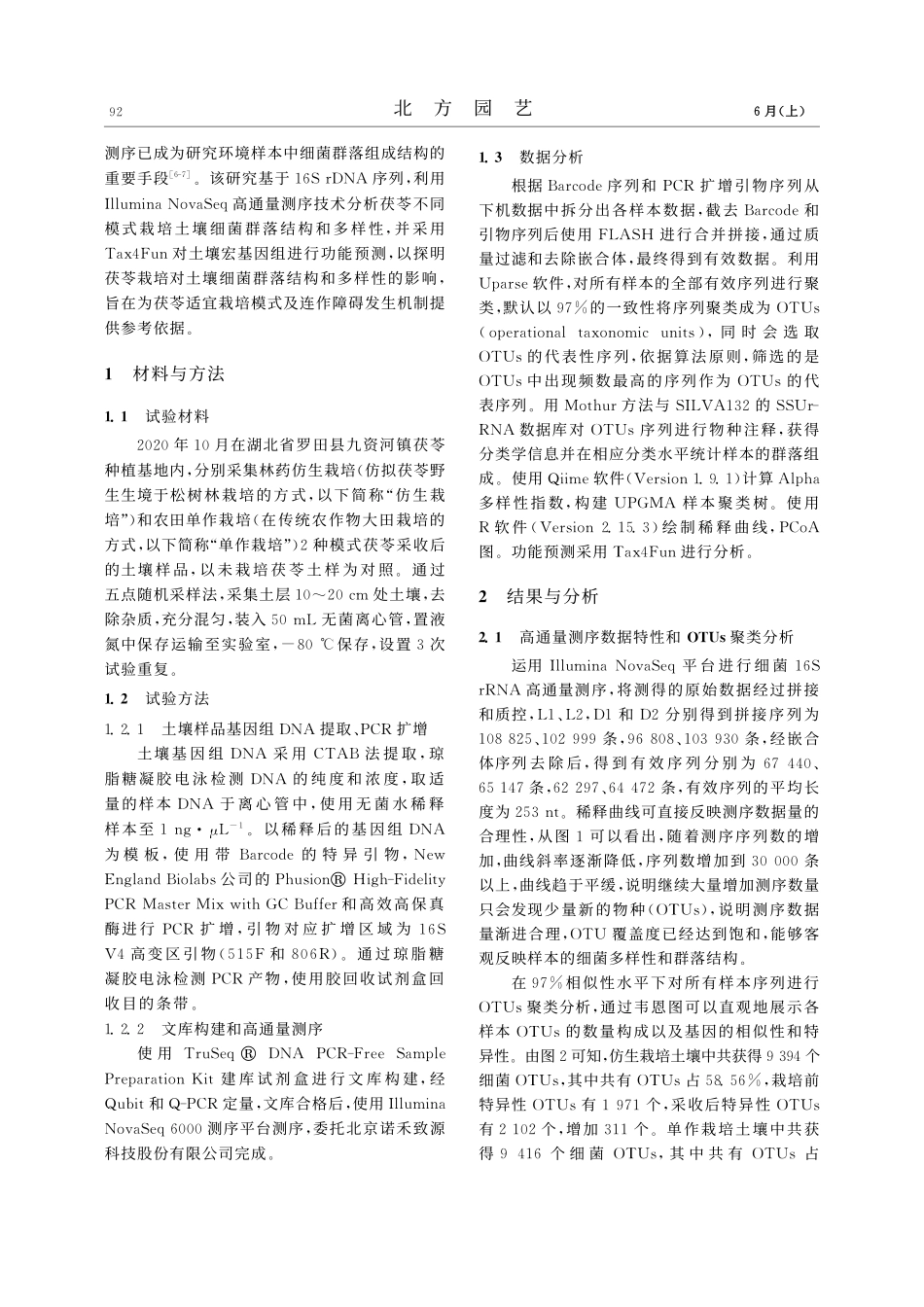

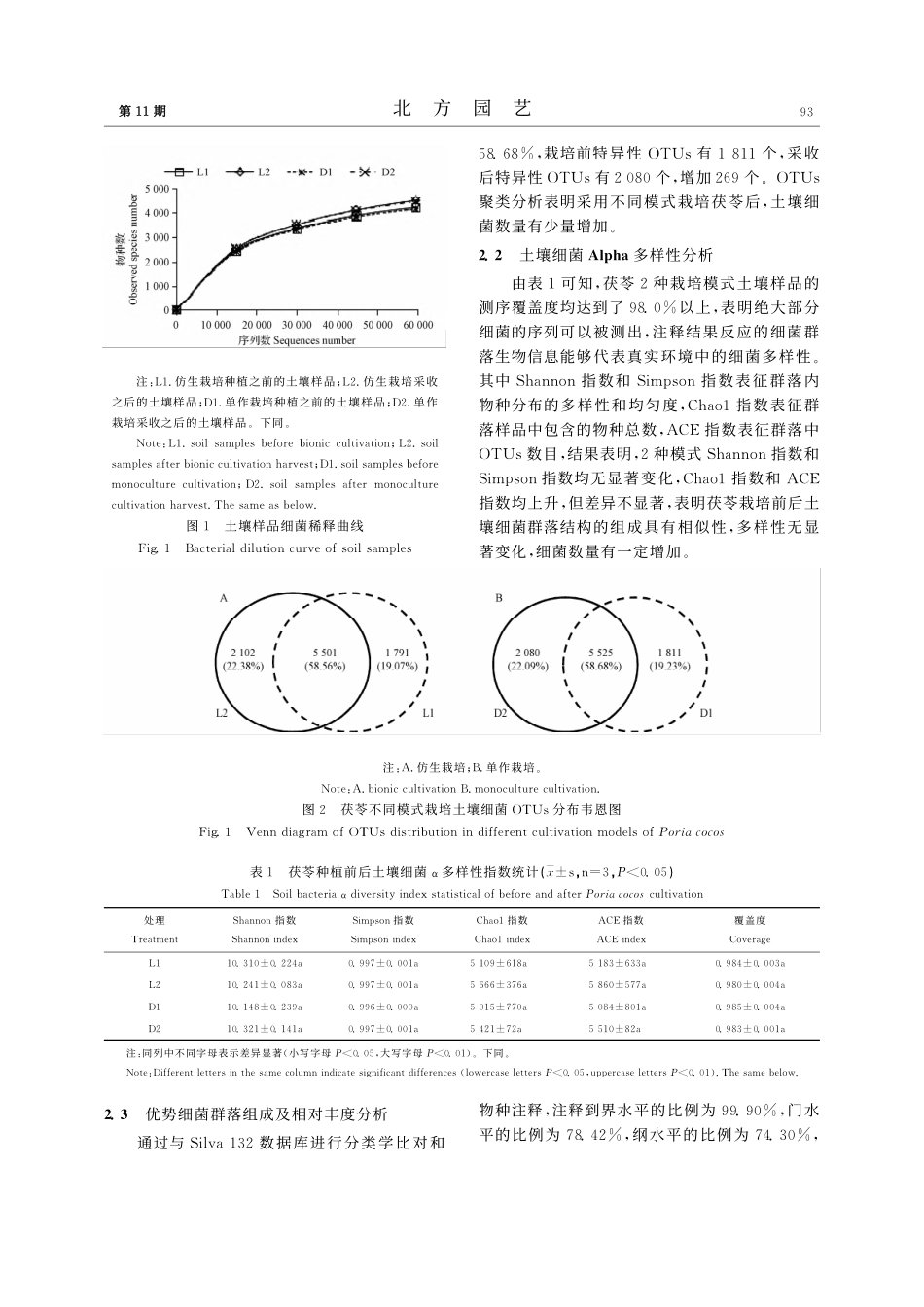

北方园艺2023(11):91-97NorthernHorticulture·资源环境生态·第一作者简介:徐雷(1982-),男,博士,副教授,现主要从事中药资源及其品质等研究工作。E-mail:2310770630@qq.com.责任作者:郭兰萍(1969-),女,博士,研究员,现主要从事中药生态农业等研究工作。E-mail:glp01@126.com.收稿日期:2022-08-01doi:10.11937/bfyy.20223163不同种植模式下茯苓土壤细菌多样性和功能预测分析徐雷1,2,刘常丽2,郭兰萍1(1.中国中医科学院中药资源中心,中国中医科学院博士后科研流动站,北京100700;2.湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065)摘要:以不同种植模式茯苓的栽培土壤为试材,采用IlluminaNovaSeq高通量测序技术,研究茯苓林药仿生栽培和农田单作栽培2种模式,种植前和菌核采收后土壤细菌群落变化,并采用Tax4Fun进行宏基因组的功能预测,以期为茯苓适宜栽培模式及忌重茬发生机制提供参考依据。结果表明:2种模式栽培茯苓后,土壤细菌OTUs数少量增加。Alpha多样性分析显示,Shannon、Simpson、Chao1、ACE指数均无显著差异。2种栽培模式相对丰度变化居前的门均为变形菌门、酸杆菌门、厚壁菌门、疣微菌门、泉古菌门、放线菌门、拟杆菌门、绿弯菌门、硝化螺旋菌门,农田单作栽培中上述各门相对丰度均无显著变化,林药仿生栽培中酸杆菌门、疣微菌门、泉古菌门3个门相对丰度显著增加,但未达极显著水平。2种模式相对丰度大于10%的优势菌群均为变形菌门、酸杆菌门。UPGMA聚类分析显示,2种栽培模式各自聚为一大类。Tax4Fun功能预测在第一等级上注释到6类功能,二级功能预测包含35项子功能。综上所述,不同模式栽培茯苓后细菌群落结构较稳定,细菌数量仅有少量增加,优势细菌群落无显著变化,土壤细菌或许不是导致茯苓不耐连作的主要原因。关键词:茯苓;高通量测序;细菌;群落结构;多样性中图分类号:S567文献标识码:A文章编号:1001-0009(2023)11-0091-07茯苓为多孔菌科真菌茯苓Poriacocos(Schw.)Wolf的干燥菌核,为我国传统大宗药食两用中药材。茯苓疗效确切,具有利尿、保肝、镇静、免疫调节、抗炎、抗肿瘤、降血脂、美白等多种作用[1],因...