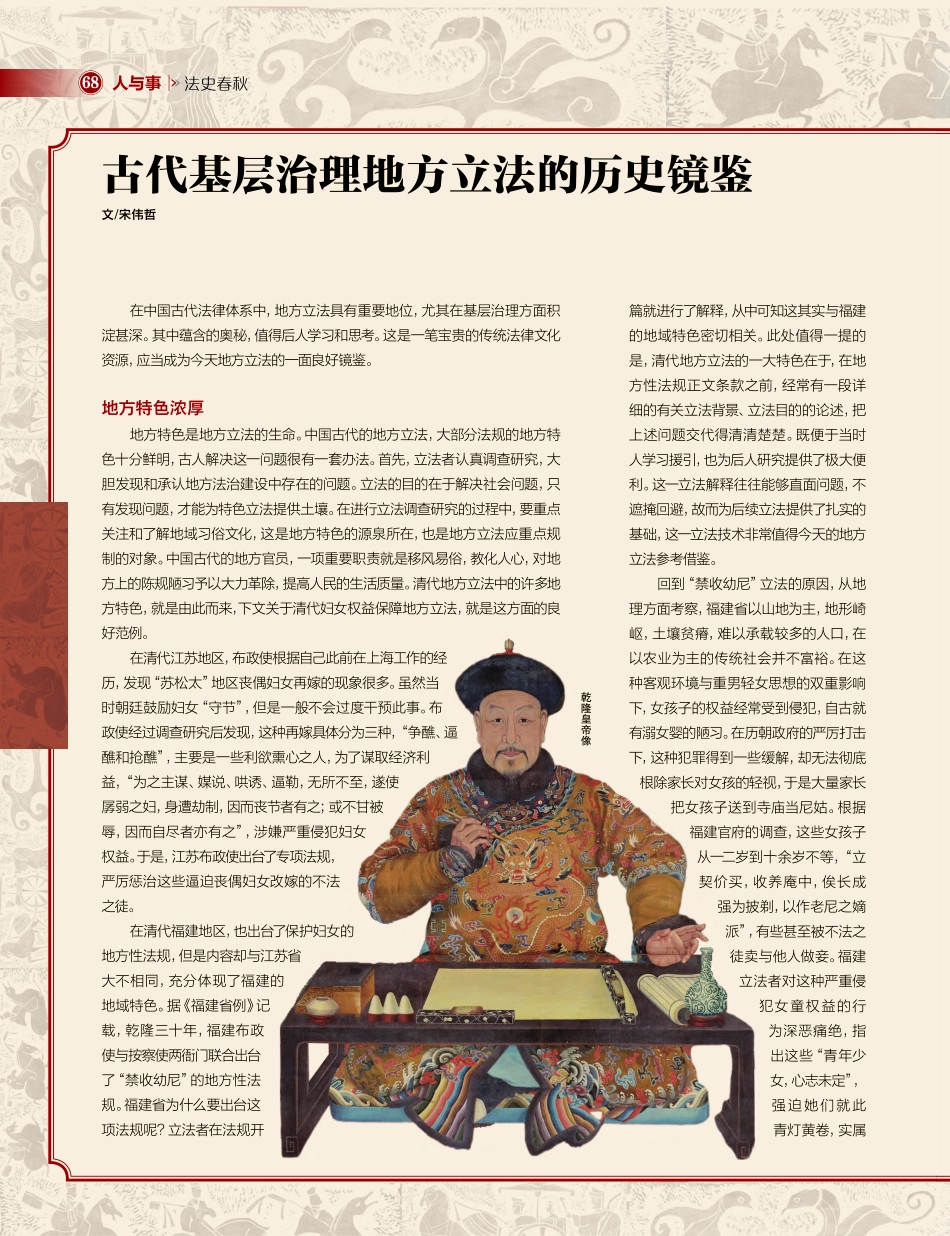

68人与事法史春秋篇就进行了解释,从中可知这其实与福建的地域特色密切相关。此处值得一提的是,清代地方立法的一大特色在于,在地方性法规正文条款之前,经常有一段详细的有关立法背景、立法目的的论述,把上述问题交代得清清楚楚。既便于当时人学习援引,也为后人研究提供了极大便利。这一立法解释往往能够直面问题,不遮掩回避,故而为后续立法提供了扎实的基础,这一立法技术非常值得今天的地方立法参考借鉴。回到“禁收幼尼”立法的原因,从地理方面考察,福建省以山地为主,地形崎岖,土壤贫瘠,难以承载较多的人口,在以农业为主的传统社会并不富裕。在这种客观环境与重男轻女思想的双重影响下,女孩子的权益经常受到侵犯,自古就有溺女婴的陋习。在历朝政府的严厉打击下,这种犯罪得到一些缓解,却无法彻底根除家长对女孩的轻视,于是大量家长把女孩子送到寺庙当尼姑。根据福建官府的调查,这些女孩子从一二岁到十余岁不等,“立契价买,收养庵中,俟长成强为披剃,以作老尼之嫡派”,有些甚至被不法之徒卖与他人做妾。福建立法者对这种严重侵犯女童权益的行为深恶痛绝,指出这些“青年少女,心志未定”,强迫她们就此青灯黄卷,实属在中国古代法律体系中,地方立法具有重要地位,尤其在基层治理方面积淀甚深。其中蕴含的奥秘,值得后人学习和思考。这是一笔宝贵的传统法律文化资源,应当成为今天地方立法的一面良好镜鉴。地方特色浓厚地方特色是地方立法的生命。中国古代的地方立法,大部分法规的地方特色十分鲜明,古人解决这一问题很有一套办法。首先,立法者认真调查研究,大胆发现和承认地方法治建设中存在的问题。立法的目的在于解决社会问题,只有发现问题,才能为特色立法提供土壤。在进行立法调查研究的过程中,要重点关注和了解地域习俗文化,这是地方特色的源泉所在,也是地方立法应重点规制的对象。中国古代的地方官员,一项重要职责就是移风易俗,教化人心,对地方上的陈规陋习予以大力革除,提高人民的生活质量。清代地方立法中的许多地方特色,就是由此而来,下文关于清代妇女权益保障地方立法,就是这方面的良好范例。在清代江苏地区,布政使根据自己此前在上海工作的经历,发现“苏松太”地区丧偶妇女再嫁的现象很多。虽然当时朝廷鼓励妇女“守节”,但是一般不会过度干预此事。布政使经过调查研究后发现,这种再嫁具体分为三种,“争醮、逼醮和抢醮”,主要是一些利欲熏心之人,为了谋取经济利益,“为之主谋、媒说、哄...