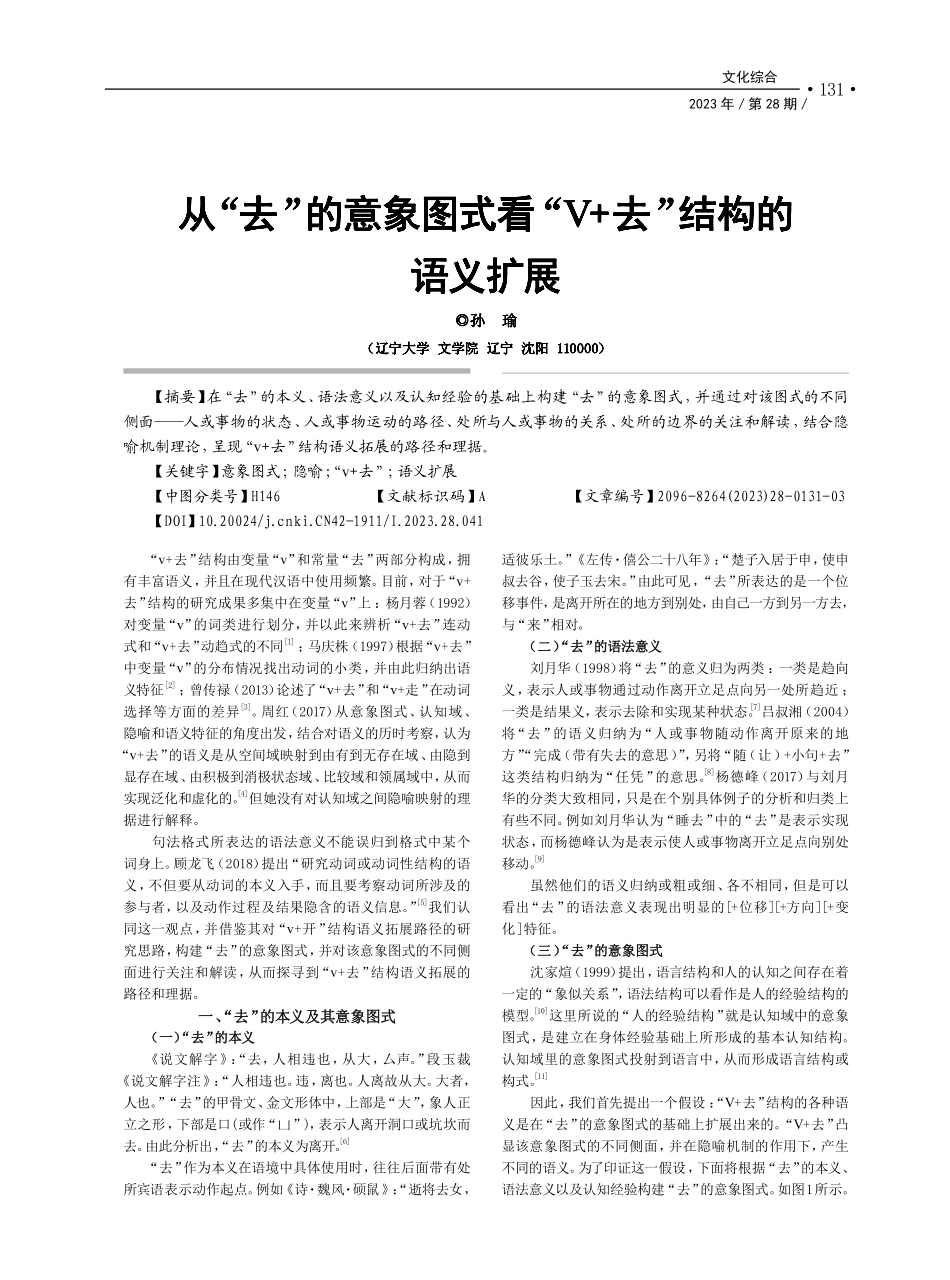

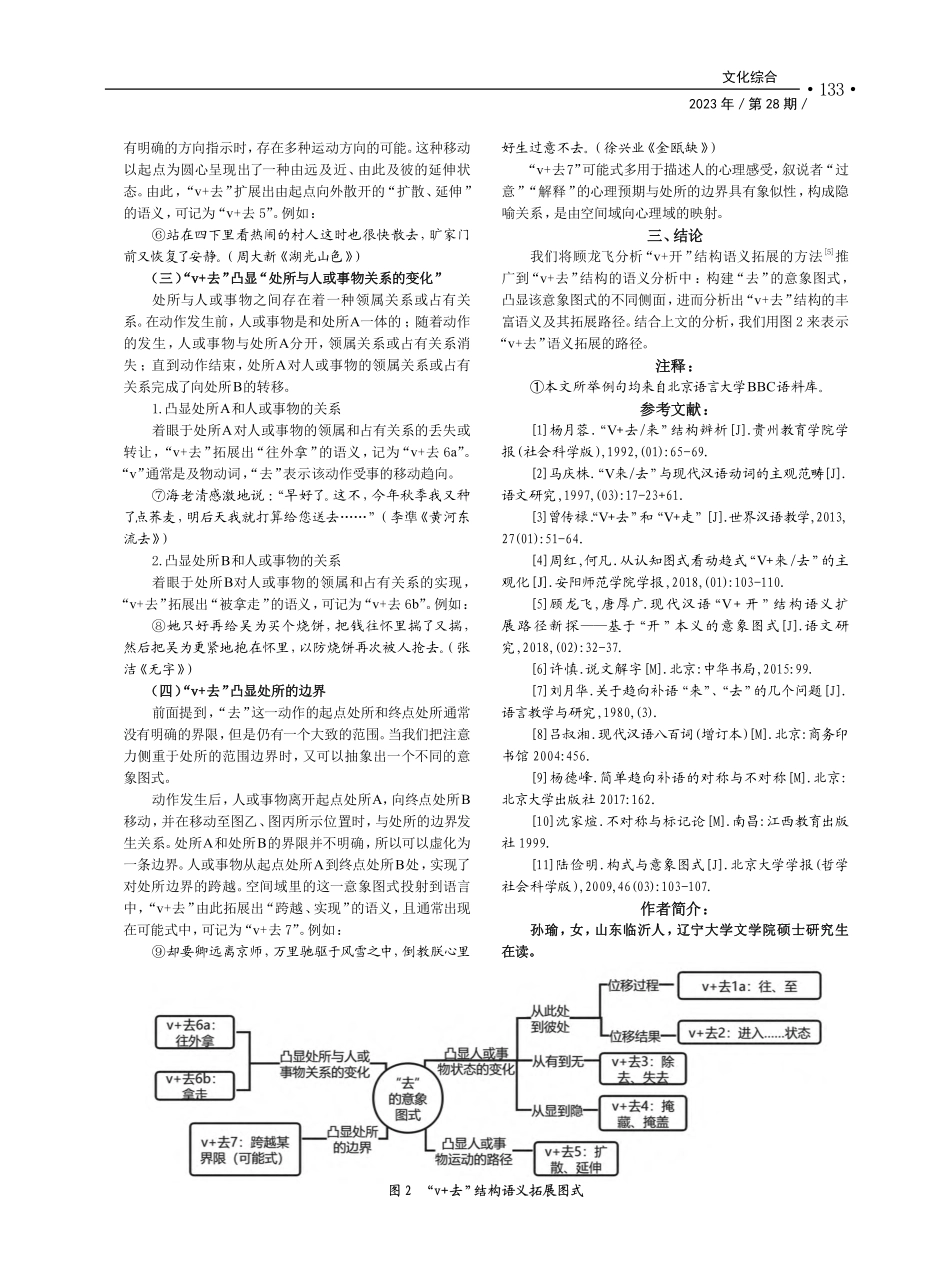

文化综合·131·2023年/第28期/从“去”的意象图式看“V+去”结构的语义扩展◎孙瑜(辽宁大学文学院辽宁沈阳110000)“v+去”结构由变量“v”和常量“去”两部分构成,拥有丰富语义,并且在现代汉语中使用频繁。目前,对于“v+去”结构的研究成果多集中在变量“v”上:杨月蓉(1992)对变量“v”的词类进行划分,并以此来辨析“v+去”连动式和“v+去”动趋式的不同[1];马庆株(1997)根据“v+去”中变量“v”的分布情况找出动词的小类,并由此归纳出语义特征[2];曾传禄(2013)论述了“v+去”和“v+走”在动词选择等方面的差异[3]。周红(2017)从意象图式、认知域、隐喻和语义特征的角度出发,结合对语义的历时考察,认为“v+去”的语义是从空间域映射到由有到无存在域、由隐到显存在域、由积极到消极状态域、比较域和领属域中,从而实现泛化和虚化的。[4]但她没有对认知域之间隐喻映射的理据进行解释。句法格式所表达的语法意义不能误归到格式中某个词身上。顾龙飞(2018)提出“研究动词或动词性结构的语义,不但要从动词的本义入手,而且要考察动词所涉及的参与者,以及动作过程及结果隐含的语义信息。”[5]我们认同这一观点,并借鉴其对“v+开”结构语义拓展路径的研究思路,构建“去”的意象图式,并对该意象图式的不同侧面进行关注和解读,从而探寻到“v+去”结构语义拓展的路径和理据。一、“去”的本义及其意象图式(一)“去”的本义《说文解字》:“去,人相违也,从大,厶声。”段玉裁《说文解字注》:“人相违也。违,离也。人离故从大。大者,人也。”“去”的甲骨文、金文形体中,上部是“大”,象人正立之形,下部是口(或作“凵”),表示人离开洞口或坑坎而去。由此分析出,“去”的本义为离开。[6]“去”作为本义在语境中具体使用时,往往后面带有处所宾语表示动作起点。例如《诗·魏风·硕鼠》:“逝将去女,【摘要】在“去”的本义、语法意义以及认知经验的基础上构建“去”的意象图式,并通过对该图式的不同侧面——人或事物的状态、人或事物运动的路径、处所与人或事物的关系、处所的边界的关注和解读,结合隐喻机制理论,呈现“v+去”结构语义拓展的路径和理据。【关键字】意象图式;隐喻;“v+去”;语义扩展【中图分类号】H146【文献标识码】A【文章编号】2096-8264(2023)28-0131-03【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.28.041适彼乐土。”《左传·僖公二十八年》:“楚子入居于申,使申叔去谷,使子玉去宋。”由...