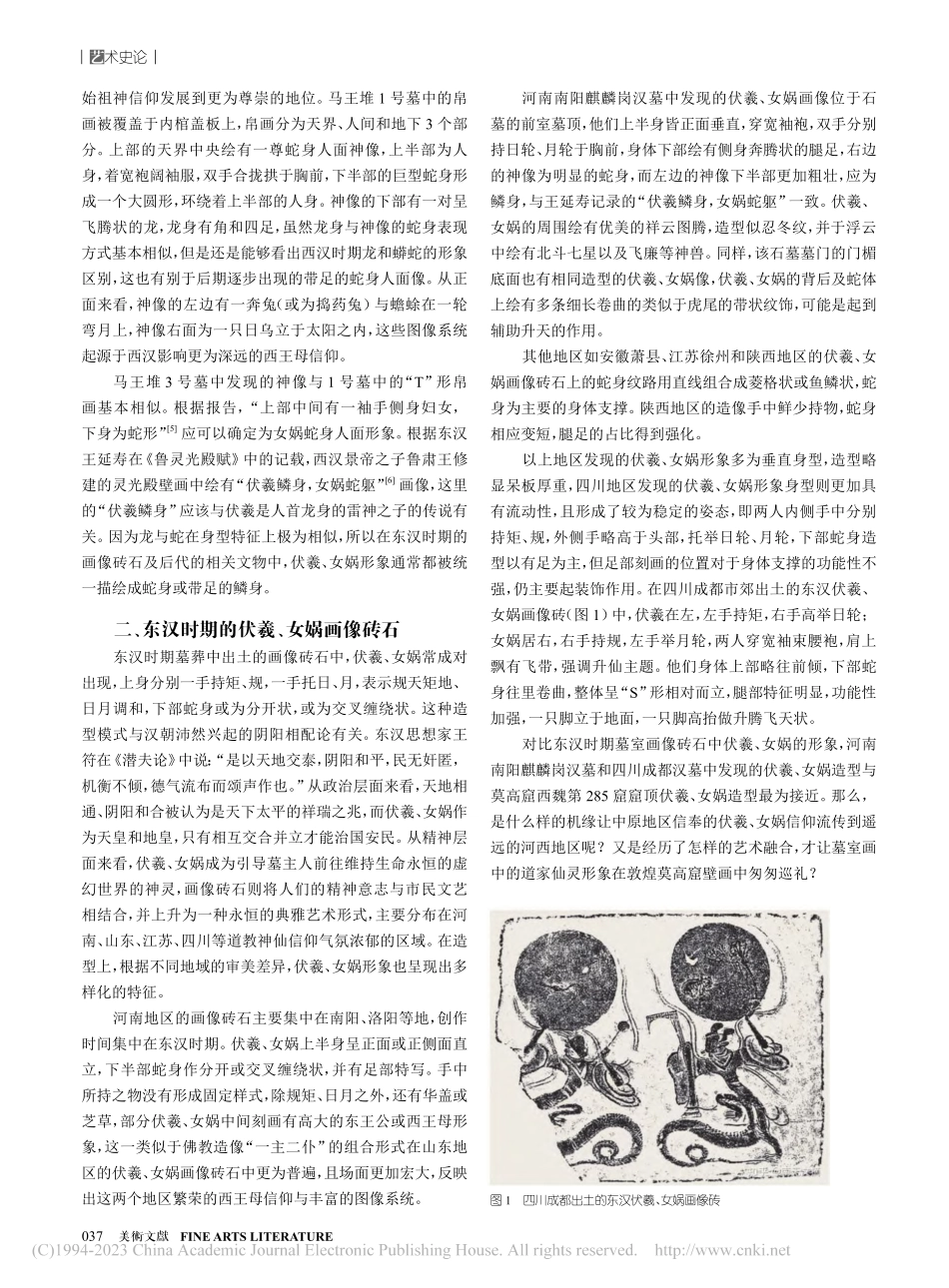

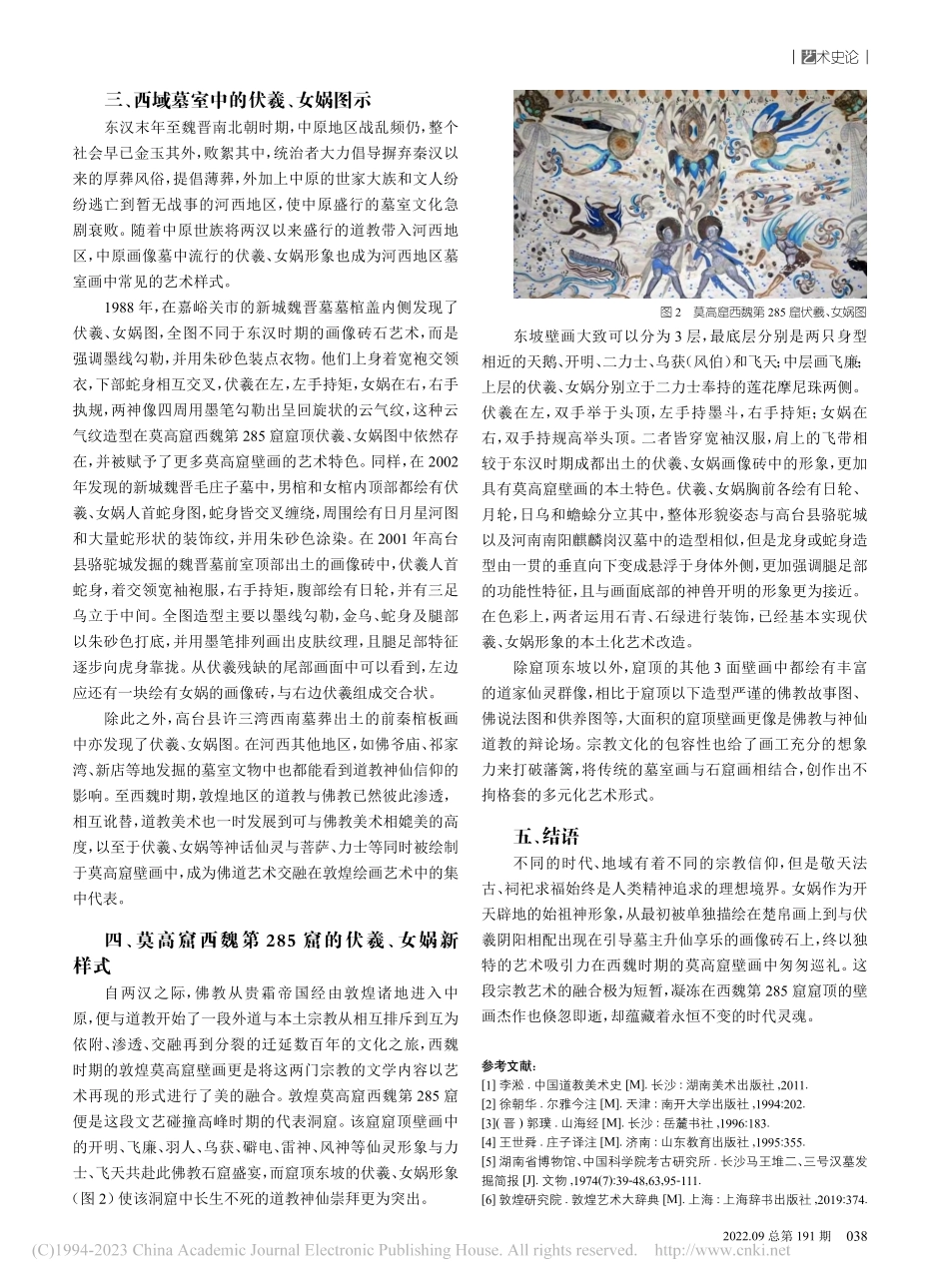

2022.09总第191期036敦煌莫高窟西魏洞窟中的道家仙灵群像异常丰富,东王公、西王母、伏羲、女娲、雷神、飞廉、开明等汇聚在西魏窟第249窟和第285窟的窟顶壁画中,这些绘制于佛教洞窟窟顶的仙灵群像都来源于传统的墓室画艺术。相较于东王公、西王母的形象被重复绘制于莫高窟两魏、北周以及隋代的其他洞窟中,伏羲、女娲的形象则仅见于西魏第285窟的窟顶东坡上,且有着夸张的艺术造型和鲜明的本土特色。本文试从最原始的鬼神文化入手,逐步解读这些辉煌艺术的演变历程。一、楚汉墓室中的蛇身人面像自春秋战国以来,人神统一的神仙传说与玄幻的方术成为民众追求生命永恒性的心灵寄托,而不受空间和时间限制的艺术呈现直接将缥缈的精神构想转换为绚烂的视觉盛宴,尽可能地满足人们对鬼神世界和对人类生命升华后的西方极乐世界的向往,如佛陀、神仙等。荆楚文化作为中国古代原始宗教信仰的重要组成部分,对后期神仙道教信仰的形成及伏羲、女娲人首蛇身形象的演变有着重要的催化作用。在湖南省境内出土的楚墓和汉墓文物中我们能窥见早期灿烂的楚文化对鬼神世界神秘力量的膜拜和敬畏以及对亡故之后与之共存的幻想,而晦暗幽隐的墓室成为承载人生空幻遐想的宇宙,帛画则以粗细不均的线条将世人钦慕渴望的神秘世界转换为单纯的视觉艺术。1942年,长沙市郊区子弹库发掘的楚墓中出土了一幅《楚帛书十二月神图》,图中描绘了12个造型奇绝的神像,“用细笔勾线,填以赤、棕、青三色,造型怪异,全然出自想象,或由不同的动物组合拼接,绝不同于任何实际生灵”[1]4,并以每边3个神像围成正方形,四角分别以青、白、赤、黑色的植物表现四季之分。楚帛书中的十二神像造型和成书于战国至两汉时期的《尔雅·释天》对十二月神造型的描述基本一致,其中“四月神名余,身躯似两条蛇交叉缠绕,上部有一头,正面有歧舌吐出,两侧伸出长牙状物,略似蛇的毒牙”[2]202。这应该是目前为止能够查寻到的最早的记录人首或兽首蛇身形象的古典文献之一。同时,我们也了解到《十二月神图》中两蛇身交叉缠绕的神像为四月神“余”,并不是后期的伏羲或女娲形象,但是在人首蛇身的造型特征上,两者则存在一脉相承的联系,并且具有相通的思想意识和审美趣味。另一部先秦古典奇书《山海经·海内经》中记载:“有人曰苗民。有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,入主得而飨食之,伯天下。”郭璞注“延维”云“委蛇”[3]183。《庄子·达生》也记载:“委蛇,其大...