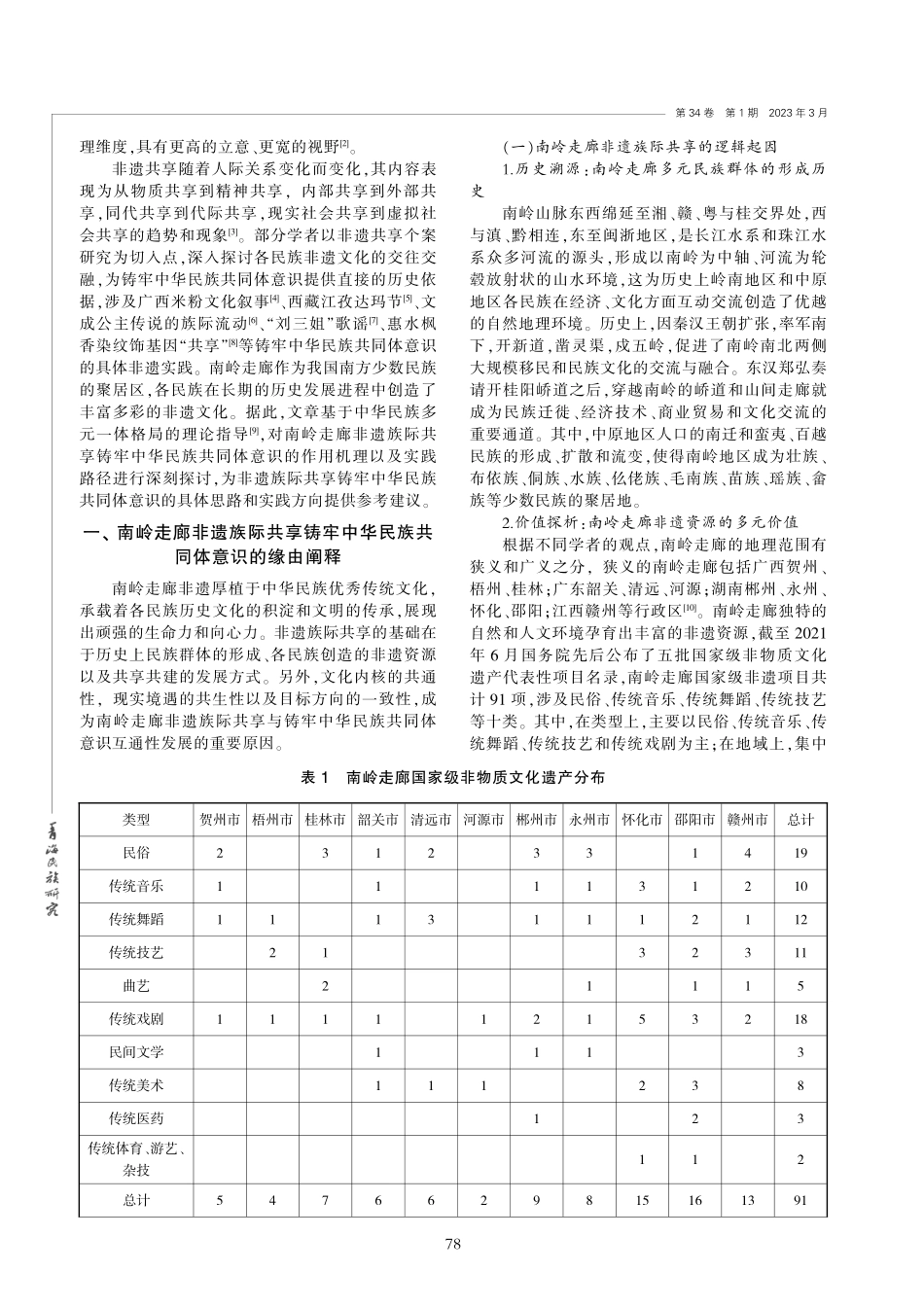

摘要:铸牢中华民族共同体意识是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。多元民族群体的形成、非遗资源的丰富性,是南岭走廊非遗族际共享的基础;南岭走廊非遗族际共享与中华民族共同体意识在文化内核、现实境遇以及未来发展上存在互通性,是铸牢中华民族共同体意识的重要因素。从认知心理角度来看,南岭走廊非遗族际共享通过认知、情感、行动三个层次铸牢中华民族共体意识,主要体现在应对中华民族外部思潮冲击和中华民族内部分歧两个方面。据此,从共享制度、共享群体、共享内容、共享方式四个方面,提出相关实践路径。关键词:非遗族际共享;中华民族共同体意识;作用机理;实践路径中图分类号:C95文献标识码:A文章编号:1005—5681(2023)01—0077—07本文系广西哲学社会科学基金项目“中华民族共同体视阈下南岭走廊非遗族际共享的实现路径与政策保障研究”(批准号:22MZ002)阶段性成果,也是“中华民族共同体视阈下南岭走廊非遗族际共享研究”系列论文之一。作者简介:陈炜,男,广西桂林人,南宁师范大学旅游与文化学院教授博士生导师,主要从事民族文化遗产保护与开发研究。钟学进,男,广西柳州人,南宁师范大学旅游与文化学院副教授博士硕士生导师,主要从事民族旅游经济研究。蔡银潇,女,广东惠州人,广东理工学院经济管理学院教师硕士,主要从事民族文化遗产保护研究。南岭走廊非遗族际共享铸牢中华民族共同体意识的作用机理与实践路径陈炜钟学进蔡银潇(南宁师范大学,广西南宁530001;广东理工学院,广东肇庆526100)党的二十大报告指出“要以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业。”习近平总书记强调,要紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线,深化民族团结进步教育,引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,不断巩固中华民族共同体思想基础,促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起[1]。非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非遗保护工作的意见》,提出要加大非遗传播普及力度,促进各民族非遗项目的保护传承,增强广大人民群众对非遗的参与感、获得感、认同感。因此,基于当代人的文...