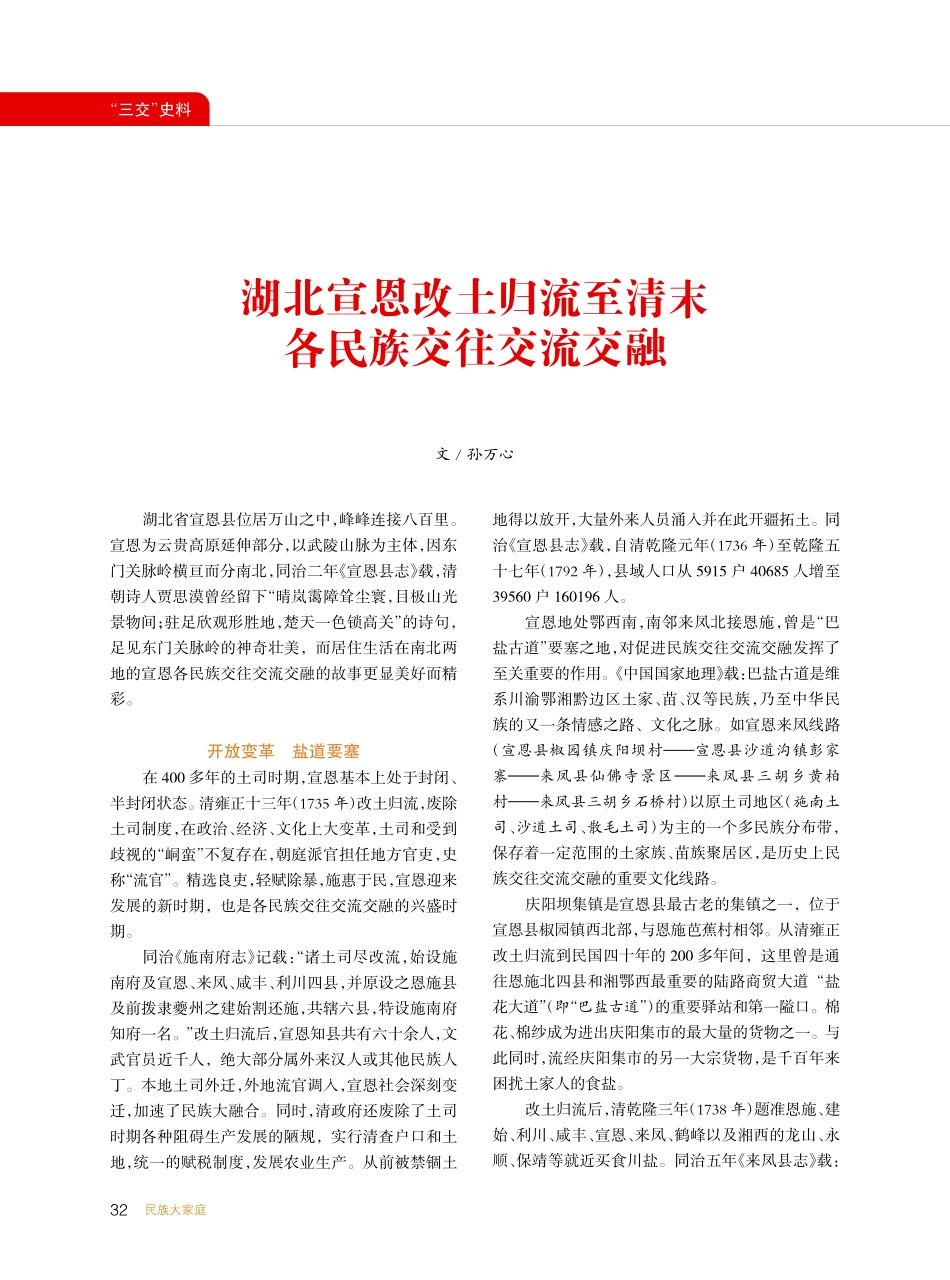

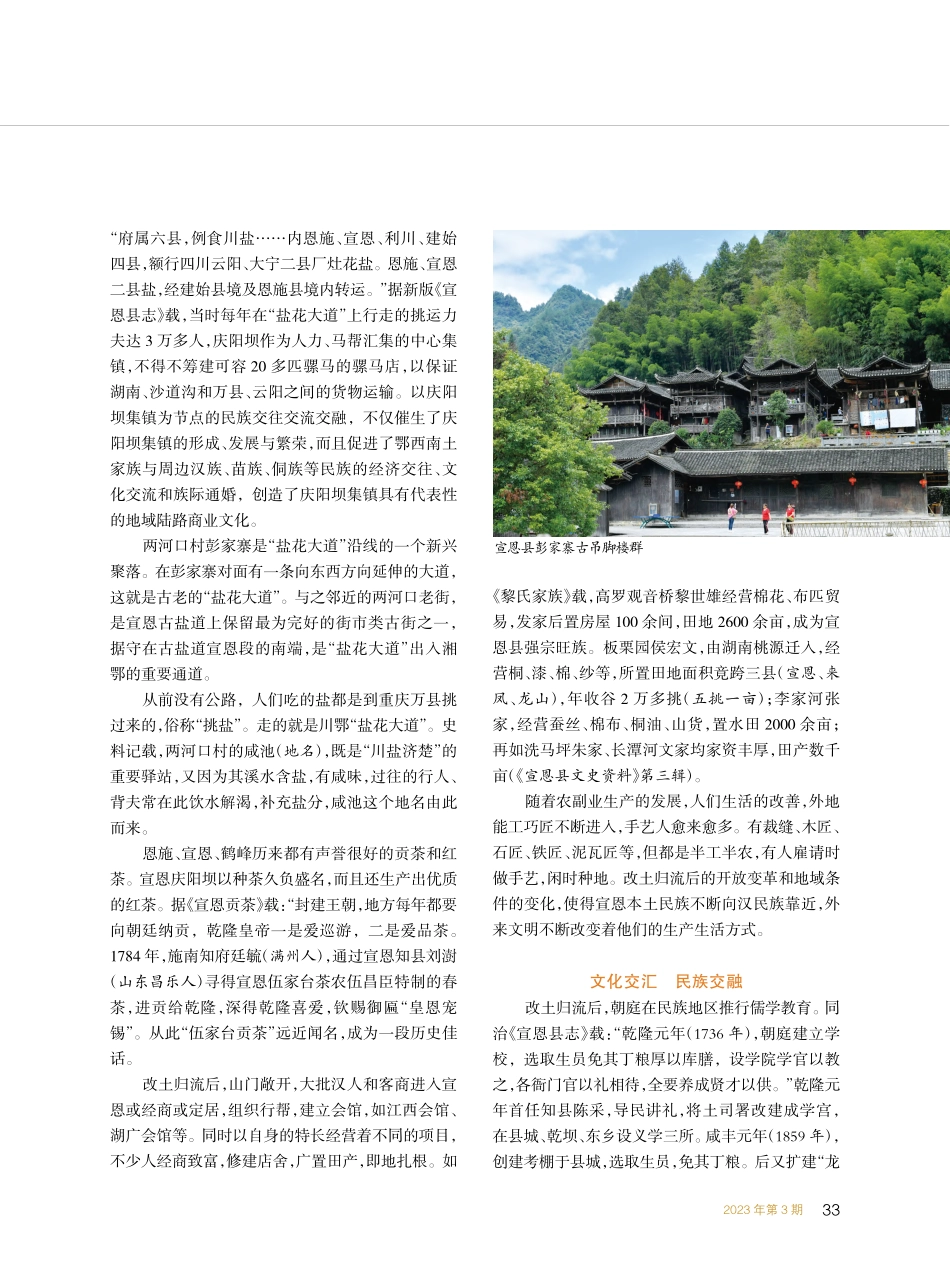

民族大家庭湖北宣恩改土归流至清末各民族交往交流交融文/孙万心“三交”史料湖北省宣恩县位居万山之中,峰峰连接八百里。宣恩为云贵高原延伸部分,以武陵山脉为主体,因东门关脉岭横亘而分南北,同治二年《宣恩县志》载,清朝诗人贾思漠曾经留下“晴岚霭障耸尘寰,目极山光景物间;驻足欣观形胜地,楚天一色锁高关”的诗句,足见东门关脉岭的神奇壮美,而居住生活在南北两地的宣恩各民族交往交流交融的故事更显美好而精彩。开放变革盐道要塞在400多年的土司时期,宣恩基本上处于封闭、半封闭状态。清雍正十三年(1735年)改土归流,废除土司制度,在政治、经济、文化上大变革,土司和受到歧视的“峒蛮”不复存在,朝庭派官担任地方官吏,史称“流官”。精选良吏,轻赋除暴,施惠于民,宣恩迎来发展的新时期,也是各民族交往交流交融的兴盛时期。同治《施南府志》记载:“诸土司尽改流,始设施南府及宣恩、来凤、咸丰、利川四县,并原设之恩施县及前拨隶夔州之建始割还施,共辖六县,特设施南府知府一名。”改土归流后,宣恩知县共有六十余人,文武官员近千人,绝大部分属外来汉人或其他民族人丁。本地土司外迁,外地流官调入,宣恩社会深刻变迁,加速了民族大融合。同时,清政府还废除了土司时期各种阻碍生产发展的陋规,实行清查户口和土地,统一的赋税制度,发展农业生产。从前被禁锢土地得以放开,大量外来人员涌入并在此开疆拓土。同治《宣恩县志》载,自清乾隆元年(1736年)至乾隆五十七年(1792年),县域人口从5915户40685人增至39560户160196人。宣恩地处鄂西南,南邻来凤北接恩施,曾是“巴盐古道”要塞之地,对促进民族交往交流交融发挥了至关重要的作用。《中国国家地理》载:巴盐古道是维系川渝鄂湘黔边区土家、苗、汉等民族,乃至中华民族的又一条情感之路、文化之脉。如宣恩来凤线路(宣恩县椒园镇庆阳坝村———宣恩县沙道沟镇彭家寨———来凤县仙佛寺景区———来凤县三胡乡黄柏村———来凤县三胡乡石桥村)以原土司地区(施南土司、沙道土司、散毛土司)为主的一个多民族分布带,保存着一定范围的土家族、苗族聚居区,是历史上民族交往交流交融的重要文化线路。庆阳坝集镇是宣恩县最古老的集镇之一,位于宣恩县椒园镇西北部,与恩施芭蕉村相邻。从清雍正改土归流到民国四十年的200多年间,这里曾是通往恩施北四县和湘鄂西最重要的陆路商贸大道“盐花大道”(即“巴盐古道”)的重要驿站和第一隘口。棉花、棉纱成为进出庆阳集市...