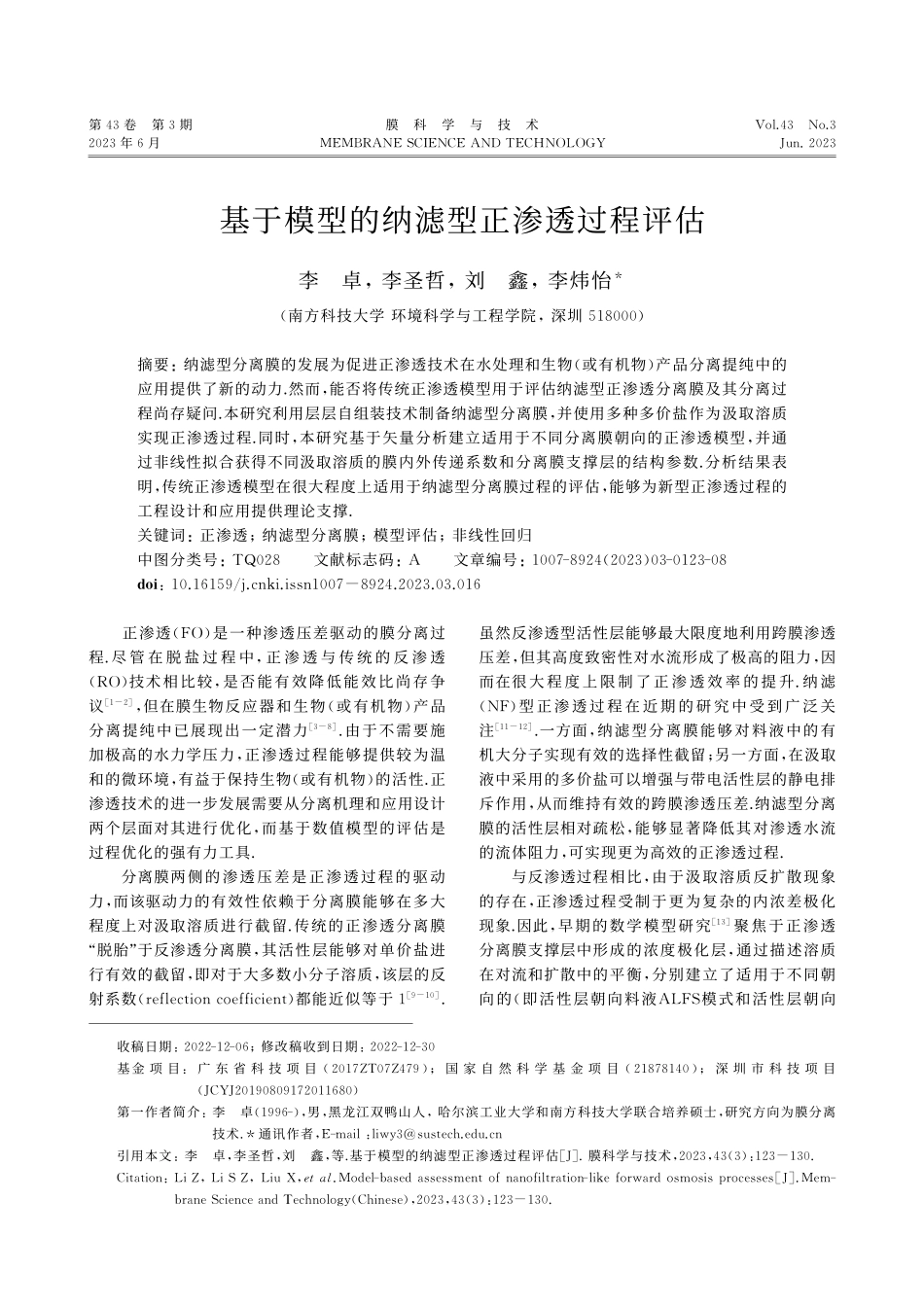

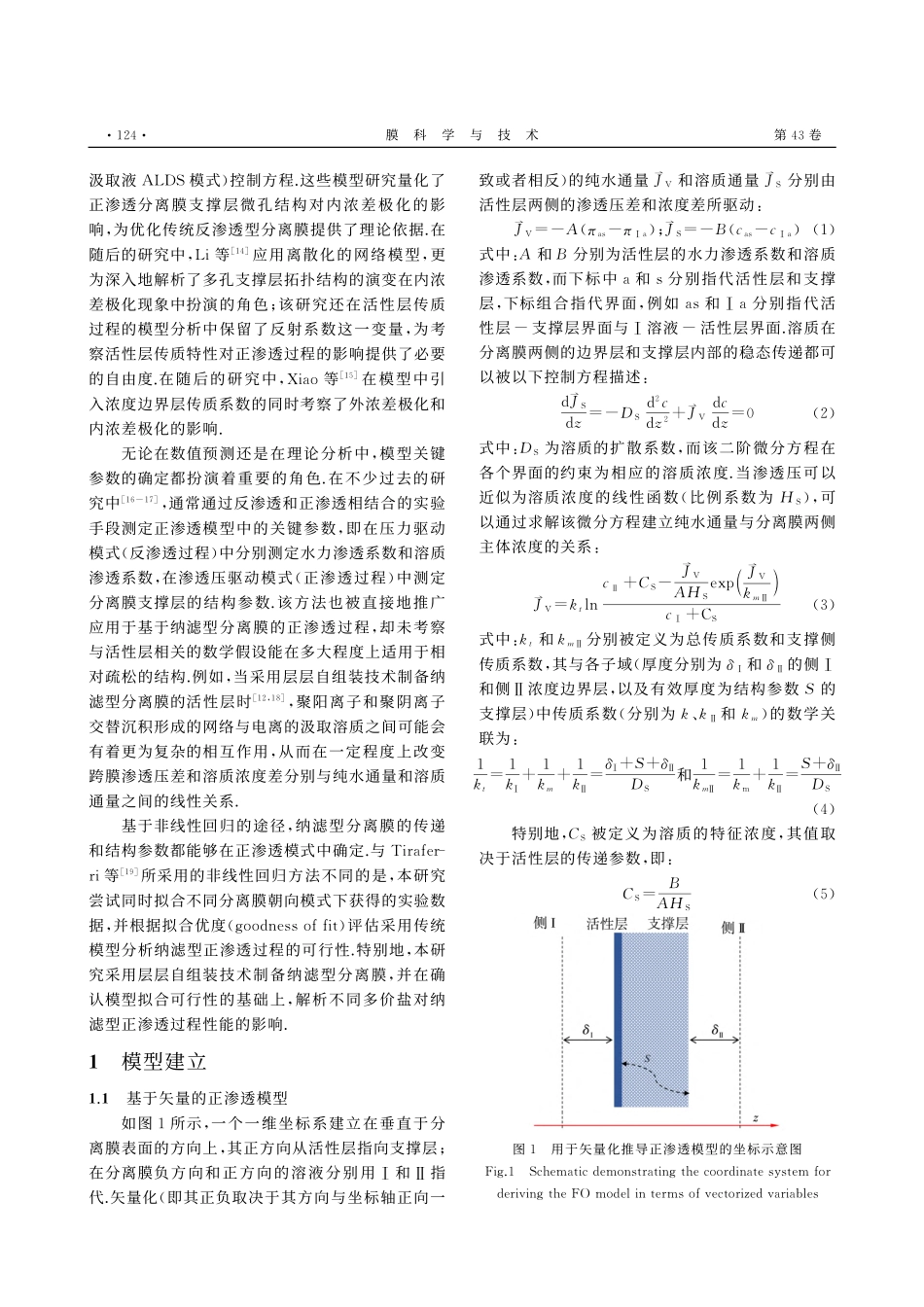

第43卷第3期膜科学与技术Vol.43No.32023年6月MEMBRANESCIENCEANDTECHNOLOGYJun.2023基于模型的纳滤型正渗透过程评估李卓,李圣哲,刘鑫,李炜怡*(南方科技大学环境科学与工程学院,深圳518000)摘要:纳滤型分离膜的发展为促进正渗透技术在水处理和生物(或有机物)产品分离提纯中的应用提供了新的动力.然而,能否将传统正渗透模型用于评估纳滤型正渗透分离膜及其分离过程尚存疑问.本研究利用层层自组装技术制备纳滤型分离膜,并使用多种多价盐作为汲取溶质实现正渗透过程.同时,本研究基于矢量分析建立适用于不同分离膜朝向的正渗透模型,并通过非线性拟合获得不同汲取溶质的膜内外传递系数和分离膜支撑层的结构参数.分析结果表明,传统正渗透模型在很大程度上适用于纳滤型分离膜过程的评估,能够为新型正渗透过程的工程设计和应用提供理论支撑.关键词:正渗透;纳滤型分离膜;模型评估;非线性回归中图分类号:TQ028文献标志码:A文章编号:1007-8924(2023)03-0123-08doi:10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2023.03.016正渗透(FO)是一种渗透压差驱动的膜分离过程.尽管在脱盐过程中,正渗透与传统的反渗透(RO)技术相比较,是否能有效降低能效比尚存争议[1-2],但在膜生物反应器和生物(或有机物)产品分离提纯中已展现出一定潜力[3-8].由于不需要施加极高的水力学压力,正渗透过程能够提供较为温和的微环境,有益于保持生物(或有机物)的活性.正渗透技术的进一步发展需要从分离机理和应用设计两个层面对其进行优化,而基于数值模型的评估是过程优化的强有力工具.分离膜两侧的渗透压差是正渗透过程的驱动力,而该驱动力的有效性依赖于分离膜能够在多大程度上对汲取溶质进行截留.传统的正渗透分离膜“脱胎”于反渗透分离膜,其活性层能够对单价盐进行有效的截留,即对于大多数小分子溶质,该层的反射系数(reflectioncoefficient)都能近似等于1[9-10].虽然反渗透型活性层能够最大限度地利用跨膜渗透压差,但其高度致密性对水流形成了极高的阻力,因而在很大程度上限制了正渗透效率的提升.纳滤(NF)型正渗透过程在近期的研究中受到广泛关注[11-12].一方面,纳滤型分离膜能够对料液中的有机大分子实现有效的选择性截留;另一方面...