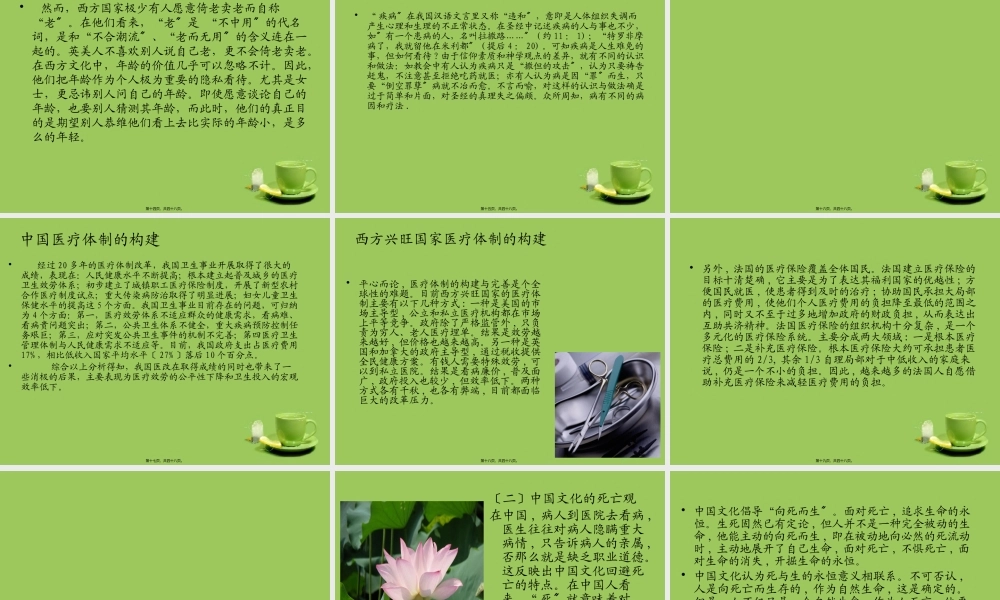

第六章生老病死Birth,OldAge,IllnessandDeath第一页,共四十八页。•佛教认为这是人生所必经历的四种痛苦,也称为〔果报〕四相。?法华经?科注:“生老病死,四苦也。〞?百喻经·治秃喻?:“世间之人,亦复如是。为生老病死之所侵恼,欲求长生不死之处。〞如?仁王经·无常偈?:“生老病死,事与愿违。〞?敦煌变文集·八相变?:“生老病死相煎逼,积财千万总成空。〞清·陈忱?水浒后传?第三十一回:“只是在家受不得那爱欲牵缠,生老病死,世态炎凉,人情险恶。〞后也指人民的生育、养老、医疗、殡葬等事。第二页,共四十八页。•常言道:“月有阴晴圆缺,人有生老病死!〞确实,“生老病死〞是人生不可抗拒的自然规律,是人生由“摇篮〞到“坟墓〞难以防止的过程。第三页,共四十八页。Subtitle老OldAge病Illness3生Birth12死Death4第四页,共四十八页。VS第五页,共四十八页。常有人发难:“是先有鸡?还是先有蛋?〞人的生命究竟从何而来?圣经的答案是:“上帝的造化〞。西方文化认为,生是上帝的造化。第六页,共四十八页。第七页,共四十八页。•〔二〕中国文化关于“生的看法〞•我国传统文化以儒家思想为主导,中国人的生死观也深受儒家思想影响。孔子说:“未知生,焉知死?意〞思是人如果连“此生都照顾不好〞,谈何照顾“来世。孔子是要求人们务本求实〞,对生活负责把注意力放在对生命社会价值的追寻上,不要分心去考虑死亡及死亡之后的事。法家的荀子也说:“人之所欲,生甚矣;人之所恶,死甚矣;然而人有从生成死者,非不欲生而欲死矣,不可以生而可以死矣。强调了〞生对人的重要作用,先知生,才能明白死的道理。可以说,这些看法是中国传统文化中人本生命认识的主流观念。第八页,共四十八页。〔三〕中国的生育观•中国传统的生育观,如“多子多福、“多子多〞男、“不孝有三〞,无后为大、“传宗接代〞〞等等,是在相对封闭的自然经济条件下形成的,是人与自然、人与人之间长期博弈而形成的共同知识,最终成为一种普遍认同的观念。•在中国传统社会中,父子相承至关重要,它是传统生育观的根底。这种生育观在中国存在了几千年,并延续到现在。第九页,共四十八页。•据一项生育观〔生育动机、生育意愿与生育行为〕调查显示,就子女期待数而言,67.4%认为理想家庭应有两个孩子;而子女性别期待分布,倾向男孩的占66.4%,女孩21%,无所谓的占11.7%〔职业、年龄和婚姻状态对此有程度不同的影响〕;对于生育目的,养儿防老的占6%,防止孤独的占8.8%,...