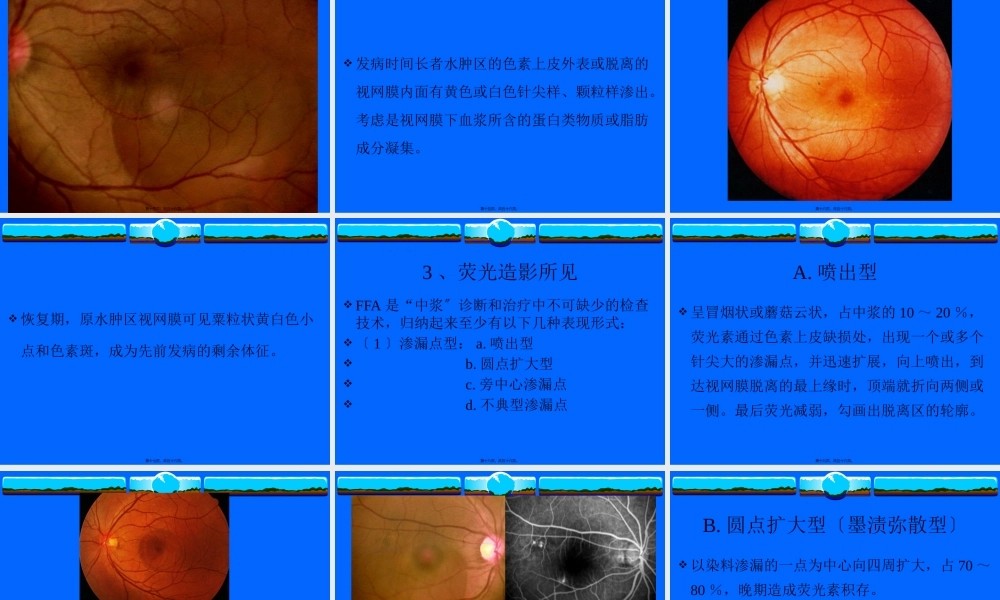

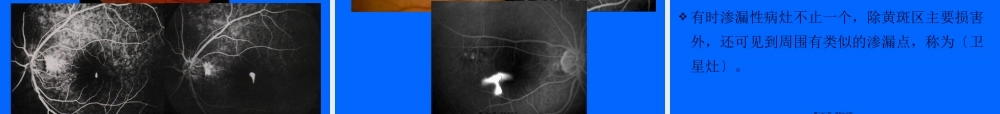

中心性浆液性脉络膜视网膜病变黔东南州人民医院第一页,共五十六页。1、认识过程。2、发病机理。3、病因。4、临床表现。5、鉴别诊断。6、治疗。第二页,共五十六页。一、中浆的认知史1866年vonGraefe首先报道,当时称为复发性中央性视网膜炎。1927年Horniker曾命名为中心性血管痉挛性视网膜炎,因为当时一直认为“中浆〞与视网膜血管痉挛有关。1965年,Maumenee通过FFA肯定了“中浆〞是RPE失代偿,屏障功能受损,浆液渗漏所致的浆液性RPE或神经上皮脱离,故认为其原发病灶位于RPE层。近年来,ICGA技术发现“中浆〞有脉络膜毛细血管的异常灌注,故又考虑其原发部位在脉络膜,RPE和视网膜病变为继发病变。第三页,共五十六页。二、发病机理由于缺血、炎症、外伤、变性、生物化学或免疫学改变均可使RPE和脉络膜毛细血管发生病变。FFA显示“中浆〞主要是RPE细胞失代偿,表现为RPE连续性的中断,故出现RPE渗漏染料,这是RPE连接复合体即屏障功能破坏的结果,但不是RPE细胞坏死。第四页,共五十六页。色素上皮连接复合体第五页,共五十六页。由于RPE细胞屏障功能破坏和RPE细胞输送离子泵功能的异常,造成视网膜下积液,形成黄斑区盘状视网膜脱离。ICGA发现“中浆〞病例不仅有RPE渗漏性改变,更主要的是相应区域脉络膜毛细血管充盈缓慢或高灌注,通透性增强现象。第六页,共五十六页。神经上皮脱离示意图第七页,共五十六页。三、病因本病的病因至今不明,可能是多因素作用的结果。其发病可能与以下情况有关:A.年龄:20~50岁的青壮年,其中80%在35~45岁。B.性别:男性较女性多7倍以上。C.精神紧张:A型性格者交感神经紧张,易发生情绪波动,血中儿茶酚胺高,易发生中浆。D.吸烟、饮酒,或长期大量应用皮质类固醇激素。E.其他:疲劳、感冒、病毒感染、肝炎等。第八页,共五十六页。四、临床表现第九页,共五十六页。1、病症不同程度的视力下降或视物模糊,一般为0.4~0.8,很少低于0.2。视物变形、变小:由于浆液性脱离引起视细胞排列不规那么或间隔加宽所致。中心或旁中心相对或绝对暗点。对强光刺激常不耐受,并伴色觉改变。局部患者早期有远视性屈光改变。第十页,共五十六页。2、眼底所见视乳头及视网膜血管无异常改变。早期可见后极部视网膜呈闪烁不定的反光,中心凹光反射消失。第十一页,共五十六页。发作期可见黄斑部有1~2个大小不等的圆形或椭圆形盘状浆液性视网膜脱离,轻度隆起,色稍暗,其...