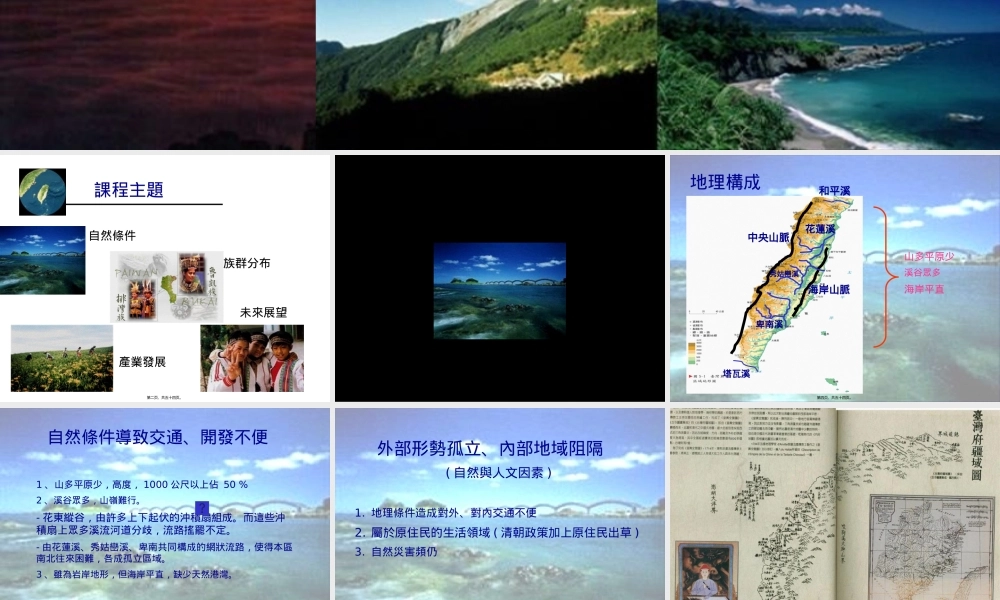

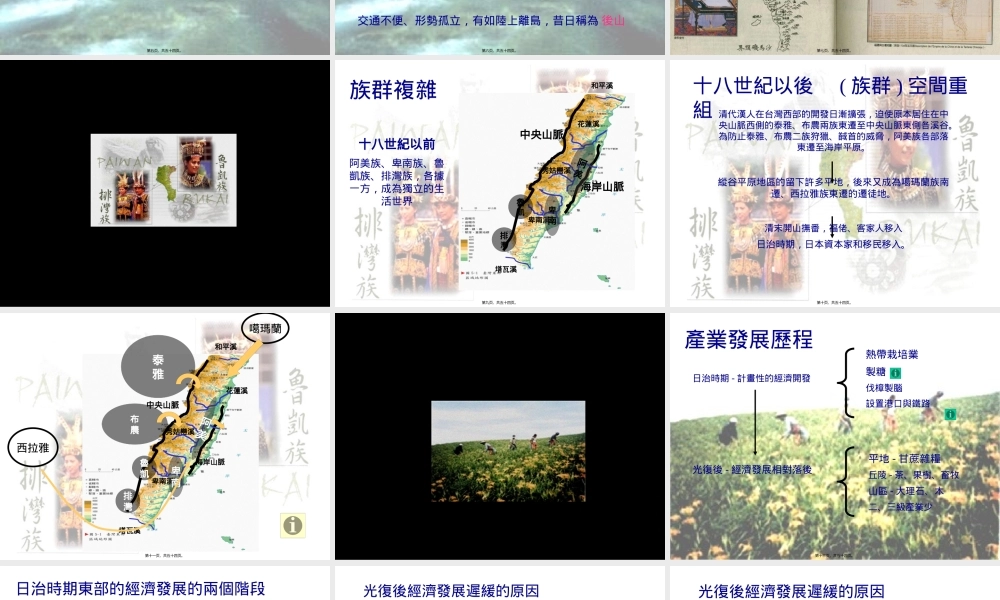

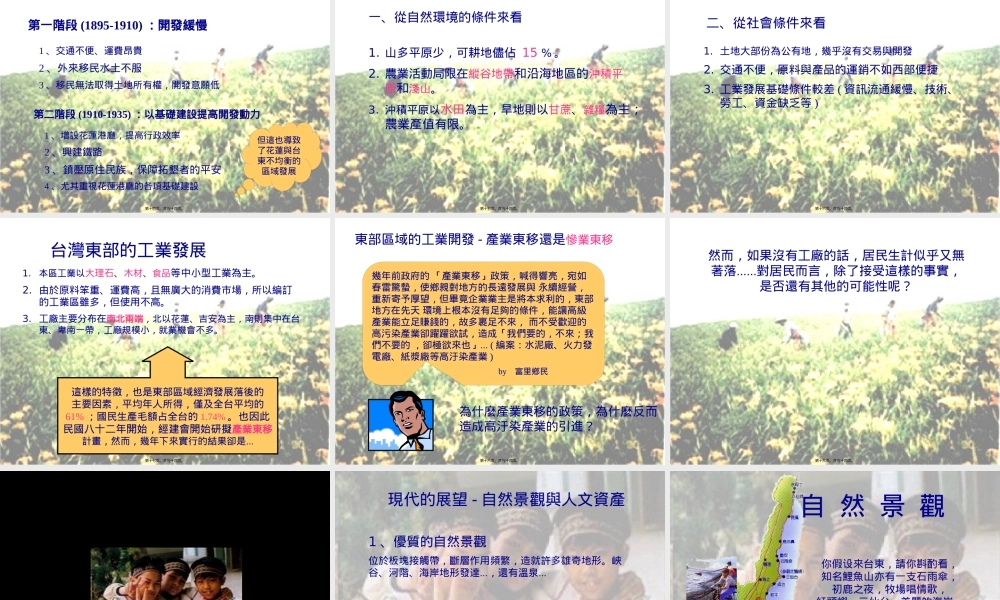

後山日先照台灣的東部區域第一页,共五十四页。課程主題自然條件未來展望產業發展族群分布第二页,共五十四页。自然條件第三页,共五十四页。地理構成中央山脈海岸山脈和平溪塔瓦溪卑南溪秀姑巒溪花蓮溪山多平原少溪谷眾多海岸平直第四页,共五十四页。自然條件導致交通、開發不便1、山多平原少,高度,1000公尺以上佔50%2、溪谷眾多,山嶺難行。-花東縱谷,由許多上下起伏的沖積扇組成。而這些沖積扇上眾多溪流河道分歧,流路搖罷不定。-由花蓮溪、秀姑巒溪、卑南共同構成的網狀流路,使得本區南北往來困難,各成孤立區域。3、雖為岩岸地形,但海岸平直,缺少天然港灣。第五页,共五十四页。交通不便、形勢孤立,有如陸上離島,昔日稱為後山外部形勢孤立、內部地域阻隔(自然與人文因素)1.地理條件造成對外、對內交通不便2.屬於原住民的生活領域(清朝政策加上原住民出草)3.自然災害頻仍第六页,共五十四页。第七页,共五十四页。族群分布第八页,共五十四页。族群複雜十八世紀以前阿美族、卑南族、魯凱族、排灣族,各據一方,成為獨立的生活世界中央山脈海岸山脈和平溪塔瓦溪卑南溪秀姑巒溪花蓮溪阿美卑南魯凱排灣第九页,共五十四页。十八世紀以後(族群)空間重組清代漢人在台灣西部的開發日漸擴張,迫使原本居住在中央山脈西側的泰雅、布農兩族東遷至中央山脈東側各溪谷。為防止泰雅、布農二族狩獵、馘首的威脅,阿美族各部落東遷至海岸平原。縱谷平原地區的留下許多平地,後來又成為噶瑪蘭族南遷、西拉雅族東遷的遷徒地。清末開山撫番,福佬、客家人移入日治時期,日本資本家和移民移入。第十页,共五十四页。中央山脈海岸山脈和平溪塔瓦溪卑南溪秀姑巒溪花蓮溪卑南魯凱排灣阿美泰雅布農西拉雅噶瑪蘭第十一页,共五十四页。產業發展第十二页,共五十四页。產業發展歷程日治時期-計畫性的經濟開發光復後-經濟發展相對落後熱帶栽培業製糖伐樟製腦設置港口與鐵路平地-甘蔗雜糧丘陵-茶、果樹、畜牧山區-大理石、木二、三級產業少第十三页,共五十四页。日治時期東部的經濟發展的兩個階段第一階段(1895-1910):開發緩慢第二階段(1910-1935):以基礎建設提高開發動力1、交通不便、運費昂貴2、外來移民水土不服3、移民無法取得土地所有權,開發意願低1、增設花蓮港廳,提高行政效率2、興建鐵路3、鎮壓原住民族,保障拓墾者的平安4、尤其重視花蓮港廳的各項基礎建設但這也導致了花蓮與台東不均衡的區域發展第十四页,共五十四页。光復後經濟發展遲緩的原...