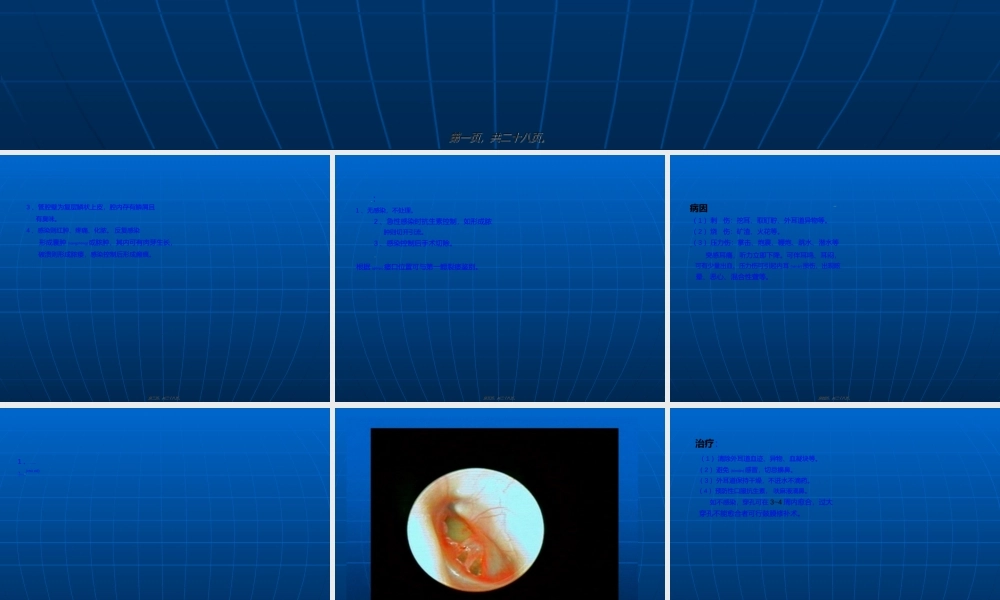

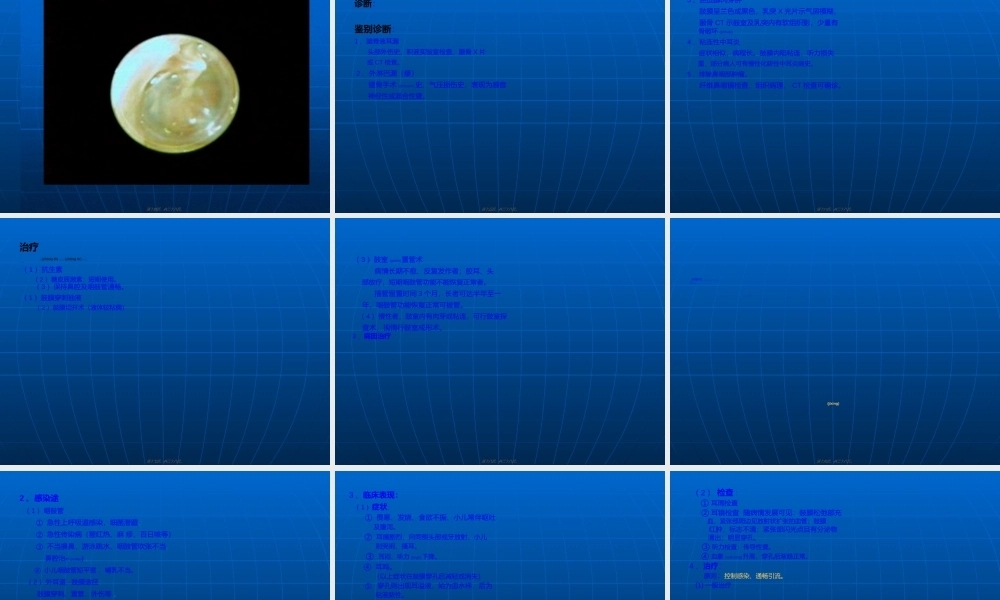

(lòuguǎn)常见的先天性外耳疾病,为第一、二鳃弓耳廓原基发育过程中融合不良所致。病理与临床表现:1、可为单侧或双侧。2、瘘管口多位于耳轮脚前,少数可在耳廓三角窝或耳甲腔处。其深浅(shēnqiǎn)长短不一,可呈分枝状深入耳廓软骨或外耳道及乳突表面。第一页,共二十八页。第一页,共二十八页。3、管腔壁为复层鳞状上皮,腔内存有鳞屑且有臭味。4、感染则红肿、疼痛、化脓。反复感染形成囊肿(nángzhǒng)或脓肿,其内可有肉芽生长,破溃则形成脓瘘,感染控制后形成瘢痕。第二页,共二十八页。第二页,共二十八页。治疗:1、无感染,不处理。2、急性感染时抗生素控制,如形成脓肿则切开引流。3、感染控制后手术切除。诊断:根据(gēnjù)瘘口位置可与第一鳃裂瘘鉴别。第三页,共二十八页。第三页,共二十八页。病因:(1)刺伤:挖耳、取耵聍、外耳道异物等。(2)烧伤:矿渣、火花等。(3)压力伤:掌击、炮震、鞭炮、跳水、潜水等临床表现:症状:突感耳痛,听力立即下降。可伴耳鸣、耳闷,可有少量出血。压力伤可引起内耳(nèiěr)损伤,出现眩晕、恶心、混合性聋等。鼓膜创伤第四页,共二十八页。第四页,共二十八页。检查1、鼓膜穿孔:不规则或裂隙样2、出血(chūxiě)3、颅底或颞骨骨折:可有脑脊液漏4、听力检查:传导性或混合性聋,如明显听力下降,则应考虑听骨链中断。第五页,共二十八页。第五页,共二十八页。第六页,共二十八页。第六页,共二十八页。治疗:(1)清除外耳道血迹、异物、血凝块等。(2)避免(bìmiǎn)感冒,切忌擤鼻。(3)外耳道保持干燥,不进水不滴药。(4)预防性口服抗生素,呋麻液滴鼻。如不感染,穿孔可在3~4周内愈合,过大穿孔不能愈合者可行鼓膜修补术。第七页,共二十八页。第七页,共二十八页。中耳积液及听力下降为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病,小儿发病率高于成人。慢性常因急性期得不到及时与适当(shìdàng)治疗,或急性者反复发作、迁延转化而来。命名繁多。病因:不明确,病因复杂,目前认为与咽鼓管功能障碍、感染及免疫反应有关。(fēnmì)第八页,共二十八页。第八页,共二十八页。1、咽鼓管功能障碍(1)咽鼓管阻塞机械性阻塞、功能性阻塞(2)咽鼓管清洁及防御功能障碍(纤毛运动)2、感染流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等。低毒性细菌(xìjūn)感染及病毒感染(滥用抗生素)。第九页,共二十八页。第九页,共二十八页。3、免疫反应积液中查出细菌的特异性抗体、免疫复合物等Ⅲ型变态反应...